こんにちは、インフラ系エンジニア専門の転職エージェントの中の人です。

「LPICとLinuCはどっちがいい?」

「転職で有利なのは?」

Linux資格を調べ始めた方が必ずぶつかるこの疑問に、まず結論からお伝えします。

LPICもLinuCも試験範囲は「9割同じ」です。

Linux基礎力の証明としての評価も、現場ではほぼ同価値です。未経験からインフラエンジニアを目指す方・若手のキャリアアップなら、どちらを選んでも正解と言えます。

ただし、残り「1割の差分」が、あなたにとって重要な選び方の基準になります。

■LPIC/LinuCの簡易比較:

・LPIC:世界基準・歴史が長い・求人票での掲載が多い

・LinuC:日本市場向け・クラウド/セキュリティ領域の更新が速い

ここでは、インフラ専門のキャリアアドバイザーとして、難易度・求人での扱われ方・試験範囲の差分(1割の中身)を実務視点で徹底比較していきます。

※この記事では、多くの方が最初に受験する「LPIC-1 v5.0」と「LinuC-1 v10.0」を中心に比較します。

結論:LPICもLinuCも「9割同じ」。どっちでもOKです

LPICとLinuCのどちらを選ぶべきか迷う方は多いですが、まず最初にお伝えしたいのは、9割同じ資格であり、どちらを選んでも大きな差はないという事実です。

ゆえに、未経験からインフラエンジニアを目指す方や若手のキャリアアップであれば、どちらを選んでも正解だと断言できます。

※実務補足:

インフラエンジニア採用の現場では、「LPICだから評価が高い」、「LinuCだから不利」と判断されるケースはほぼありません。

実際には、どちらを持っているかよりも「学習内容をどこまで理解して説明できるか」、「その後どの業務(運用/構築/クラウドなど)に携わっているか」が評価の分かれ目になります。

以下からは、その根拠となる「9割の共通点」と、選び方を左右する「1割の差分」を説明していきます。

試験範囲の9割が重複している(共通点が圧倒的に多い)

LPICとLinuCは、Linuxの基礎力を証明するための資格としての設計思想が近く、試験範囲の大部分が一致しています。

■LPIC/LinuC-1で学べる共通スキル:

・Linuxコマンド(CLI)

・ユーザー管理・ファイルシステム

・プロセス管理・ジョブ管理

・ネットワーク基礎

・パッケージ管理

・シェル・シェルスクリプト

どちらを選んでも、Linuxサーバー運用に必須のコア知識を同じレベルで習得できます。「学べる内容がほぼ同じ」という点が、両資格最大の共通点です。

Linux基礎力の証明としては評価は同じ(実務・転職での扱いはほぼ同価値)

企業が採用で見ているのは、資格名ではありません。「Linuxの基本操作が理解できているか」、「サーバー運用の土台があるか」という実務に直結する知識や、学習意欲です。

そのため、実務でも転職でも、LPICとLinuCの評価は同価値です。

■LPIC/LinuCの価値:

・未経験〜若手の求人:どちらも評価される

・運用→構築へのステップアップ:どちらも有効

・資格の違いで年収が変わることはない

ゆえに安心して、どちらを選んでも問題ありません。

試験範囲の「1割の差分」(選び方の分岐点)

LPICとLinuCは試験範囲の約9割が重複していますが、残り1割だけ出題方針に違いがあります。

■LPIC:

・特徴:Linuxを深く理解するための「内部構造・歴史的な領域」を網羅

・1割の差分例:GRUB、SysVinit、共有ライブラリ、X11、アクセシビリティ

■LinuC:

・特徴:仮想化・コンテナなど「現場寄りで新しめの実務領域」をカバー

・1割の差分例:Docker、virsh、iptables、OSSライセンス

この「1割の出題範囲の違い」が、一つの分岐点です。仮想化・コンテナ寄りならLinuC/体系的に深く学びたいならLPICという選び方につながります。

補足:

一部の企業では、研修体系や教材などの都合で「当社はLPICを推奨」、「うちはLinuCを推奨」と方針が決まっている場合がありますが、これは社内の育成方針などの問題です。資格の価値に優劣がある訳ではありません。

実務で求められるLinuxスキルは共通であり、転職市場ではLPIC・LinuCどちらも同じ「Linux基礎力の証明」として扱われます。

LPICとLinuCの特徴・違い

LPICとLinuCは「試験範囲の9割が同じ」ですが、資格としての成り立ち・更新スピード・出題思想には明確な違いがあります。

ここでは、初学者でも迷わず選べるよう、両資格の特徴を端的に整理し、キャリアにどう影響するかを解説していきます。

LPIC(国際資格):世界標準・内部構造まで深く学べる

LPIC(Linux Professional Institute Certification)は、カナダの非営利団体LPIが運営する世界標準のLinux資格です。

LPICの主な特徴

| 項目 | 特徴 |

| 運営団体 | カナダのLPI(非営利団体) |

| 市場 | 世界基準・グローバル向け |

| 歴史 | 長く、認知度が高い |

| 求人票 | 国内比較でも掲載数が多い(知名度が高いため) |

| 出題傾向 | 長く使われてきたLinuxの基本構造に関わる領域まで幅広く扱うカリキュラム |

| 差分テーマ例 | GRUB、SysVinit、共有ライブラリ、X11、アクセシビリティ |

■LPICが向いている人:

・外資系やグローバル案件も視野に入れている

・体系的にLinuxを深く理解したい

・世界標準の資格体系で学びたい

・「なぜこの仕組みが存在するのか」という背景まで知りたい

LinuC(国内資格):日本市場向け・仮想化/コンテナに強い

LinuC(Linux技術者認定)は、LPI-Japanが日本向けに最適化して開発した資格です。

LinuCの主な特徴

| 項目 | 特徴 |

| 運営団体 | LPI-Japan |

| 市場 | 日本市場特化・モダン技術志向 |

| 歴史 | 後発だが国内で急速に浸透 |

| 読みやすさ | 日本語を前提に設計されており、問題文が理解しやすい |

| 出題傾向 | クラウド・仮想化・コンテナなど、現場寄りで新しめの実務領域にも焦点 |

| 差分テーマ例 | Docker、virsh、iptables、OSSライセンス |

■LinuCが向いている人:

・実務寄りの技術で即戦力性を高めたい

・日本語でスムーズに学習・受験したい

・モダンな仮想化/コンテナの知識を早く身につけたい

・国内SIerやインフラ企業への転職を考えている

受験時の読みやすさの違い(本試験の問題文)

学習教材はLPIC・LinuCとも豊富であるため、学習そのものに大きな差はありません。ただし、本試験の問題文の読みやすさはやや違いがあります。

■本試験の傾向:

・LPIC:英語原文を日本語訳しているため、直訳気味で読みづらい問題もある

・LinuC:日本語前提で設計されているため、文章がやや読みやすい

ただし、差は「ほんのわずか」です。実際には気にならない人も多いレベルです。読みやすさだけで合否が大きく変わることはありません。

受験者層の違い(ただし、どちらを選んでもキャリアは同じ方向へ進める)

試験方式はどちらも101+102の2科目合格でレベル1 取得という構造は共通であり、学習ステップに差はありません。受験者層には、軽い傾向があります。

■受験者の傾向(少しだけ):

・LPIC:体系的に深く学びたい/海外資格に興味がある層

・LinuC:日本語で学習したい/クラウド寄りの現場を目指す層

ただし、これはあくまで軽い傾向レベルです。「LinuCだと深く学べない」、「LPICだとクラウドへ進めない」という訳でもありません。

どちらを選んでも「Linux基礎 → 設計構築 → クラウド(AWS/Azure/GCP)→ SRE」というキャリアルートを目指すことができます。

資格名によってキャリアが制限されることは一切ありませんので、安心してお好みを選んでください。

求人・認知度・実務評価の比較

LPICとLinuCは「試験範囲の9割が同じ」ですが、認知度や求人票での掲載数ではやや違いがあります。

ここでは、「求人・企業評価」 を中心に整理していきます。

求人票の掲載数と企業認知度:LPICが優勢(ただし実務評価は同じ)

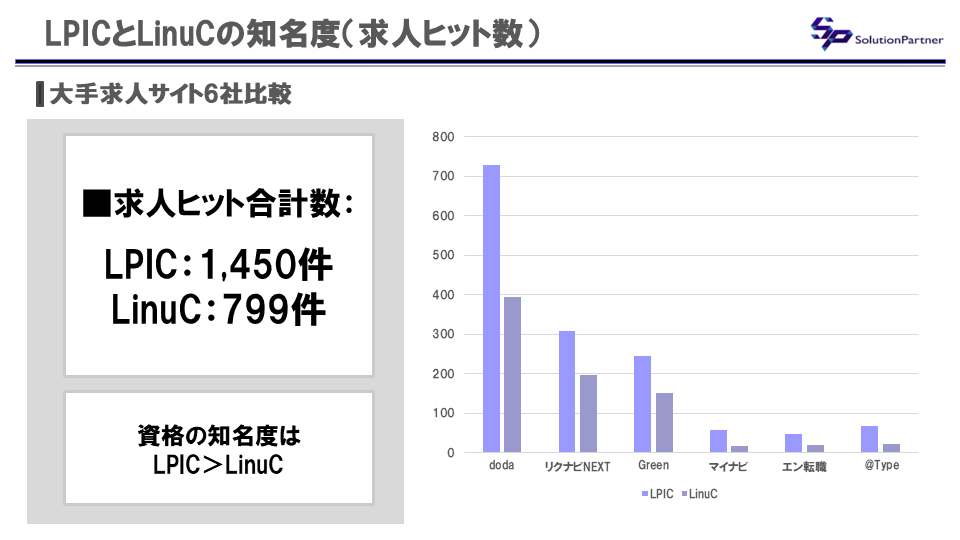

「大手求人サイト6社(doda、リクナビなど)の検索ヒット数比較」では、LPIC:1,450件、LinuC:799件 と、LPICの方が多い結果でした。

この差は「資格としての価値の差」というより、企業側の認知度と歴史の長さの違いによるものです。

LPICは2001年からスタートしており、20年以上の試験提供実績がある資格であるため、運用年数に伴い認知度も高い資格です。一方で2018年から始まったLinuCは、歴史の短さがあります。

しかし、近年ではLinuCの掲載数も増加しており、「LinuCだから求人に不利」ということはありません。

実務評価は「どちらも同価値」

企業が見ているのは資格名ではありません。以下のような現場で活かせるスキルや、ポテンシャルです。

■企業が見ている本質:

・Linuxの知識があるか、実務に必要なスキルが身についているか

・キャリアアップを目指すために、努力できる人材か

求人票ではLPICの掲載が多いです。しかし評価はどちらも同じです。「どちらでもLinux基礎力の証明」 として扱われることは、押さえておくべき重要なポイントです。

LPICの特徴

問題文が英語をベースに翻訳されているため、一部、日本語としてやや読みにくい箇所がありました(ただし、少しだけです。学習の弊害になるレベルではありません)。

出題範囲は、Linuxの基本操作からシステム管理、セキュリティまで、国際的に標準化された内容で、長年世界中で使われてきた「正統派の知識」を体系的にカバーしているのが特徴です。

そのため、国際的に通用するスキルを証明でき、汎用的にどこでも通じる印象です。特に外資系企業やグローバルなキャリアを目指す人に有利だと感じました。

LinuCの特徴

LPICと比べると、問題文が日本語で自然に書かれており、取り組みやすく作られている印象です。

また出題範囲には、仮想化・コンテナ・クラウドといった最新の技術分野が含まれており、日本のIT現場で今すぐ役立つ知識を身につけやすいと感じました。

国内のSIerやクラウド関連の案件を目指す方には、より適している資格だといえます。

私自身の感覚としては、LPICは「Linuxを国際的に通用する基礎から、体系的に学べる王道資格」、一方でLinuCは「日本市場のニーズに合わせ、クラウド時代に直結する実践的資格」という位置付けです。

難易度の違い:難しさは同レベルだが「つまずき方」が少し違う

LPICとLinuCの難易度は、基本的には「ほぼ同レベル」です。

ただし、受験者がつまずきやすいポイントがそれぞれ微妙に異なるため、「どちらの方が難しい」と感じるかは人によって違います。

以下では、初学者が知っておくべき「引っかかりやすい点」を整理していきます。

LPIC:英語直訳ベースの問題文が特徴(やや読みづらい問題も)

LPICの本試験は英語原文を日本語訳しているため、「やや直訳的で読みづらい問題文」が出ることがあります。

とはいえ、合否に影響するほどではありません。すぐ慣れかつ、特別な対策も不要です。出題内容は体系的かつ標準的であり、難易度が上がる訳ではありません。

LinuC:日本語で読みやすいが、特に101はLPICより範囲が広い

LinuCは日本語向けに最適化されているため、文章がLPICと比べると、やや読みやすいというメリットがあります。

ただし、LinuCは101試験から仮想化やコンテナなどの現場寄りトピックが含まれるため、LPICよりも範囲がやや広く、結果覚える量が増え、難しく感じる人が多い傾向があります。

学習時間はほぼ同じであるが、LinuCが「少しだけ」多くなる傾向

LPICとLinuCの学習時間は、基本的には 大きく変わりません。ただし、実務者の体感や受験者の声を踏まえると、LinuCはLPICより10〜20時間ほど追加で時間がかかる傾向があります。

そのため、「LPIC:130~180時間」であれば、「LinuC:150~200時間」という幅で考えてもよいでしょう。

ただし、この差は初学者にとって「致命的」な違いではなく、「どちらも未経験から十分に取り組めるレベル」であることは変わりません。

受験料・レベル体系の違い:費用で比較(2025最新版)

LPICとLinuCは、Level1(101・102)の受験料と構造は 完全一致 しています。差が生まれるのは レベル2以降の受験料 です。

ここでは、コスパとキャリア設計の両面から、両資格の違いをわかりやすく整理していきます。

LPIC vs LinuC|受験料・レベル体系の比較表

| レベル | LPIC(1科目・税込) | LinuC(1科目・税込) | 補足 |

| レベル1 | 16,500円 ※2科目合格が必要 | 16,500円 ※2科目合格が必要 | Level1は料金も構造も同じ |

| レベル2 | 19,800円 ※2科目合格が必要 | 16,500円 ※2科目合格が必要 | LinuCの方が3,300円安い |

| レベル3 | 19,800円 | 27,500円(新試験) | LPICが7,700円安い |

| レベル4 | なし | 27,500円 | Level4はLinuCのみ(実務経験者向け) |

| 資格の有効期限 | 有効期限なし(資格は消えない)※有意性は5年 | 有効期限なし(資格は消えない)※有意性は5年 | 制度は実質同じ |

【重要】レベル 1・レベル 2の資格取得に必要な費用(総額)

レベル 1およびレベル 2の認定には、それぞれ2科目の試験合格が必要です。(例:レベル 1=101試験+102試験)。そのため、レベル1およびレベル2取得にかかる総費用は、表の「1科目・税込」料金の2倍となります。

補足:LinuC-3は、2025年12月から新試験(3PS・3SS)が始まります

LinuCの上位資格である LinuC-3 は、2025年12月から新体系(3PS:プラットフォームスペシャリスト/3SS:セキュリティスペシャリスト)に移行が始まります。

この変更に伴い、「旧LinuC-3試験は2026年11月で提供終了」、「受験料は27,500円に統一」となります。

結論:コスパだけで選ぶなら「短期はLinuC」、「長期はLPIC」

両資格の費用を比較した結果、受験料が逆転するレベル 3まで視野に入れるかどうかで、コストパフォーマンスの評価がやや変わります。

■コスパで選ぶ場合:

・短期(レベル2まで) → LinuCの受験料が安いため、LinuCがコスパ良い

・長期(レベル3まで) → LPICの受験料が大幅に安いため、LPICが安く専門領域が学べる

・レベル4まで挑戦したい → LinuC独自の最上位資格のため、LinuC一択

ただし、これらの費用差は、学習に使った教材費や時間といった自己投資全体から見ればごくわずかです。

キャリアの方向性(グローバル志向か国内モダン技術志向か)で選ぶことを優先しましょう。

最終判断ガイド:LPICとLinuCの選び方チェックリスト

LPICとLinuCはどちらも評価される資格であり、キャリアのゴールも同じです。

しかし、「9割同じ、1割違う」その差分が、あなたの志向性によって学習のしやすさや評価のされやすさにわずかな影響を与えます。

ここでは、あなたの目的と志向に合う資格を、最終チェックリストを使って判断してください。

1. キャリア・技術志向で選ぶ(最重要)

まずは目指したいキャリアの方向性や、触れたい技術領域に重点を置いて選ぶのが最も重要です。

| 志向性 | 選択肢 | 理由・メリット |

| グローバル志向 | LPIC | 世界標準の資格。外資系・海外案件でも認知度が高い。Linuxの原理原則や内部構造まで深く理解できる。 |

| 歴史と認知度を重視 | LPIC | 20年以上の歴史があり、求人票での掲載数も多いため、一般層や企業文化によっては安心感がある。 |

| 国内市場 × モダン技術志向 | LinuC | レベル1から Docker/virsh など現場寄りの技術に触れられる。国内の求人ではLinuC推奨の企業も増加中。 |

| レベル4まで挑戦したい | LinuC | LinuCは独自の最上位資格(レベル4)を提供。LPICには存在しない。 |

2. 学習スタイル・コストで選ぶ(補足基準)

以下はストレスなく学習を継続するための「学習環境」や「費用」で決める補助的な基準です。

| 基準 | 選択肢 | 理由・メリット |

| 自然な日本語で試験を受けたい | LinuC | 日本語前提で設計され、問題文が読みやすい。 |

| 体系的に理解したい・安定感で選ぶ | LPIC | Linuxの歴史・内部構造を含めて体系的に学べる。原理原則を深く学ぶ人に向く。 |

| 短期(Level2まで)の費用を抑えたい | LinuC | レベル2はLPICより3,300円安く、短期的なコスパが良い。 |

| 長期(Level3まで)を視野に入れる | LPIC | レベル3はLPICが7,700円安く、長期で見るとコスパが良い(LinuC-3は新体系で27,500円)。 |

最終結論:迷ったら 「学習を続けやすい方」 を選べばOK

繰り返しとなりますが、LPICでもLinuCでも、最終的には「Linux基礎 → 設計構築 → クラウド(AWS/Azure/GCP)→ SRE」というキャリアルートは同じです。

つまり、資格名によってキャリアが制限されることはありません。そのため、あなたが「迷わず最後までやり切れる方」を選ぶのが、最も正しい選択です。

■やり切れる方を選ぶために:

・少しでも日本語比重高く進めたいなら → LinuC

・少しでも体系的にしっかり学びたいなら → LPIC

迷いを捨てて、学び始めるスピードが大きな武器になります。

補足|資格選びの次に考えておきたい「キャリア全体の設計」

LPICとLinuCは、どちらを選んでもLinuxの基礎力を身につけられる資格ですが、重要なのは「どちらを取るか」よりも、その後にどんな現場・役割を目指すかです。

・Linuxを軸にサーバー/クラウドへ広げたいのか

・インフラ全体(NW・クラウド含む)を扱えるエンジニアを目指すのか

この方向性によって、次に取る資格や選ぶ会社は大きく変わります。

未経験からのキャリア全体像や、「資格 → 実務 → ステップアップ」の流れを整理したい方は、以下の記事で全体像を一度確認しておくと遠回りを防げます。

→関連記事:未経験からインフラエンジニアになるには?失敗しないルート選びと企業選び

未経験者向けアドバイス:資格選びより「学び始めること」がキャリアの土台になる

LPICとLinuCは、どちらを選んでも身につくLinux基礎力はほぼ同じで、その後に進めるキャリアルートも変わりません。

未経験者にとって大切なのは、「どっち資格を選ぶか」よりも「どれだけ早く学び始めるか」という行動のスピードです。

ここでは、不安をなくし、今日から前に進めるためのポイントを整理していきます。

ポイント1:「触れるまでの時間」が成長速度に直結する

Linuxは「手を動かす量」が全て、と言っても過言ではありません。

またコマンド操作、権限設定、ファイル管理など、資格名に関係なく学ぶ内容は共通しています。資格選びに数週間迷うよりも、今日始めた1日のハンズオン経験の方が、圧倒的に実務力に近づきます。

「迷う時間」を「学ぶ時間」に変えるのが合格への最短ルートです。

ポイント2:資格は「学習量と習慣」の証明にすぎない

繰り返しになりますが、企業が評価するのは、LPICかLinuCかという「資格名」ではありません。

評価されるのは、「基本コマンドが打てる」、「実務での初歩的なタスクを任せられる」といった、資格取得を通じて身につけた学習習慣と知識量です。

キャリアを動かすのは、あなたの「行動」です。

ポイント3:合格後は「クラウド(AWS)」へ進むと市場価値が上がる

LPIC/LinuCで得たLinux基礎力は、クラウド時代を生き抜くための最高の土台です。

市場価値を最大化するキャリアロードマップは、どちらを選んだ人でも変わりません。

おすすめの資格取得順番:

Linux基礎(LPIC/LinuC) → ネットワーク(CCNA) → クラウド(AWS SAA)

Linuxは、このロードマップのスタート地点として、最も重要な資格の一つです。迷いを捨てて、学習を継続できる方を選びましょう。

→関連記事:インフラエンジニアのおすすめ資格一覧と取得順番・難易度を徹底解説

→関連記事:AWSエンジニアになるには?資格・勉強法・転職ロードマップを解説

よくある質問(FAQ)

ここではLPIC/LinuCの難易度や勉強法に関するよくある質問をまとめました。

Q1:LinuCはモダン技術に強いって本当?

はい。レベル1から Docker、virsh、OSSライセンス など、現場寄り・クラウド時代に必要な技術要素へ早い段階で触れられます。

ただし、LPICでもクラウドやSREに進む上で不利になることはありません。

Q2:将来的にAWSやクラウドを目指す場合はどっちが有利?

どちらでも問題ありません。

「Linux基礎(LPIC/LinuC) → ネットワーク(CCNA) → クラウド(AWS SAA)」というキャリアルートは同じで、資格名で選択肢が狭くなることはありません。

Q3:どちらかを取った後、もう一方も取得した方が良い?

基本的に片方を取れば十分です。

もう一方を取得するよりも、ハンズオンで理解を深めることや、上位資格への挑戦する方がおすすめです。

LPICとLinuCの違いを押さえたら、次は「どう学び、どうキャリアにつなげるか」が重要です。

以下の関連記事では、学習ロードマップやキャリアの広げ方を、さらに深掘りして解説しています。

■Linux・インフラ基礎を固めたい方へ(学習・難易度)

→関連記事:LPIC-1勉強法まとめ|未経験から合格する最短ロードマップ

→関連記事:LinuC -1の勉強方法まとめ|最短合格の教材・勉強時間も解説

→関連記事:LPICの難易度は?レベル別で、他のIT資格と比較解説

→関連記事:LinuCの難易度は?レベル1ー3、LPICや他の資格との違い

■キャリア・年収を広げたい方へ

→関連記事:インフラエンジニアの年収相場と上げ方|工程別・年代別に1000万円を狙う戦略

→関連記事:サーバーエンジニアの平均年収|年代・仕事内容・資格別に徹底解説

→関連記事:クラウドエンジニアの年収相場と上げ方|AWS・Azure資格別・年代別の徹底比較

■資格の比較・選び方を知りたい方へ

→関連記事:インフラエンジニアのおすすめ資格一覧と取得順番・難易度を徹底解説

→関連記事:インフラエンジニア資格ロードマップ|未経験におすすめの順番と選び方

→関連記事:クラウドエンジニア資格のおすすめ順番と難易度|AWS・Azure・GCP一覧

→関連記事:LPIC・CCNA・AWSどれから取る?資格ロードマップ

まとめ:資格取得後の「最適なキャリアルート」を専門家と一緒に設計しませんか?

ここまでLPICとLinuCの違い・選び方・難易度を詳しく解説してきましたが、結論はとてもシンプルです。

どちらを選んでもキャリアのゴールは変わらず、あなたの未来を決めるのは「今日からどれだけ学び始められるか」です。

Linux資格は、クラウド(AWS/Azure/GCP)やSREへのキャリアアップに直結する最重要スキルです。一方で、多くの方が資格の選択で悩みすぎて、最も大切な「行動開始」が遅れてしまいます。

「自分の年齢・現在のスキルセットなら、どのルートが最短?」

「未経験でも応募できる優良求人はあるの?」

「資格取得後、どの順番でクラウドを学べば年収が上がる?」

そんな「あなただけの正解」は、ネット検索では出てきません。

資格取得後のキャリアルートは、専門家と一緒に設計することで、最短で・迷わず・高い再現性で進めていくことができます。

未経験の方へ:

「LPIC/LinuC取得・見込み」で応募できる優良求人、選考で刺さるアピール方法をお伝えします。

経験者の方へ:

LPIC-2 / LinuC-2〜3を軸に、設計・クラウド・SREへ最短で進む転職戦略をご提案します。

\ 本気でキャリアを変えたいあなたへ /

プロと一緒にキャリア戦略を立てる(無料)