こんにちは、インフラ系エンジニア専門の転職エージェントの中の人です。

IT業界で活躍するために欠かせないのが、ネットワークの知識です。

サーバー、クラウド、セキュリティといった分野はもちろん、日々の業務でのトラブルシューティングや設計・構築にも必ずネットワークが関わります。

しかし、「どこから勉強を始めればいいのかわからない」、「専門用語が多くて挫折しそう」、そんな理由で、一歩を踏み出せない人も少なくありません。

この記事では、初心者でも理解しやすいネットワークの勉強法と基礎知識を解説していきます。

インターネットの仕組み、OSI参照モデル、TCP/IP、IPアドレス、DNSなどの土台から、書籍・動画・シミュレーターを使った効果的な学習法まで網羅。さらに、学んだ知識を活かしてインフラエンジニア・ネットワークエンジニアへキャリアアップする方法も紹介します。

もしあなたが、「スキルを身につけて転職・キャリアチェンジを実現したい」、「未経験からでもネットワークエンジニアを目指したい」と考えているなら、記事後半でご案内する無料キャリア相談も活用してください。

経験豊富な専門アドバイザーが、あなたのスキルや状況に合わせた学習・転職プランを提案します。

ネットワークの勉強が、ITキャリアで必須な理由

IT業界で活躍するためには、プログラミングスキルやクラウドの知識ももちろん重要ですが、その前提となるのが「ネットワークの理解」です。

ネットワークは、コンピュータ同士が情報をやり取りするための仕組みそのものであり、どの分野に進むにしても避けて通れません。

ここでは、なぜネットワークの勉強がITキャリアにおいて必須なのかを、3つの観点から解説します。

■ネットワークがITキャリアで必須である理由:

・ネットワーク基礎知識は、IT業界の共通言語である

・サーバー・クラウド・セキュリティの土台になる技術である

・LAN・WAN・プロトコルなどの知識が評価される場面がある

ネットワーク基礎知識は、IT業界の共通言語である

まず大前提として、ネットワークの知識は、IT業界における「共通言語」ともいえます。

たとえば、開発エンジニア、インフラエンジニア、セキュリティエンジニア、クラウドエンジニアなど、職種や担当領域が異なっても、IPアドレス・DNS・ルーティング・プロトコルといった用語や概念は会話の中で頻繁に登場します。

もしネットワークの基礎を理解していないと、「障害報告やエラー内容の意味がわからない」、「チーム内の議論についていけない」、「トラブルの原因切り分けができない」という場面が増え、成長スピードが遅くなってしまいます。

一方で、ネットワークの基礎を押さえていることで、以下のようなメリットがあります。

■ネットワークの基礎を学ぶメリット:

・問題解決のスピードが大きく上がる

・他部門とのやり取りがスムーズになる

・新しい技術(クラウド・セキュリティ等)の習得も早くなる

特に、現場では「TCP/IP」、「OSI参照モデル」、「サブネットマスク」、「ゲートウェイ」などのキーワードが日常的に飛び交うため、これらを共通言語として理解しておくことがキャリア形成の第一歩です。

サーバー・クラウド・セキュリティの土台になる技術である

ネットワークは、サーバー、クラウド、セキュリティといったIT主要分野の、すべての土台となります。

例として、サーバー構築では、サーバーOSの設定だけでなく、ネットワークインターフェースの設定やファイアウォールの設定が必須です。これらの作業では、IPアドレスやポート番号、プロトコル(HTTP、HTTPS、SSHなど)への理解が必須です。

また、クラウド分野でも同様で、AWSやAzure、GCPといったクラウドサービスでは、VPC(仮想ネットワーク)、サブネット、ルートテーブル、セキュリティグループなど、ネットワーク関連の設定が基盤となります。

ネットワークを理解していないと、クラウドの構築やトラブルシューティングがスムーズに進みません。さらに、セキュリティ分野においてもネットワーク知識は不可欠です。

例として、ファイアウォールやIDS/IPSの設定、不正アクセスの検知、通信ログの解析などは、パケットの流れやプロトコルの動作などを理解していることが大前提です。

つまり、ネットワークの勉強は単なる選択肢ではなく、ITエンジニアとしての成長に直結する必須スキルと言えます。

LAN・WAN・プロトコルなどの知識が評価される場面がある

現場で特に評価されやすいのが、LAN・WAN・各種プロトコルの理解です。

LAN(ローカルエリアネットワーク)は企業や家庭内で使われる小規模ネットワーク、WAN(ワイドエリアネットワーク)はインターネットのように広域に接続されたネットワークです。

この違いや構成要素(ルーター、スイッチ、ハブなど)を理解していると、ネットワーク設計や障害対応の場面で戦力性が高くなります。

また、プロトコルの知識も重要です。HTTP/HTTPS、FTP、SMTP、DNS、SNMPなど、サービスごとに使用されるプロトコルを理解していると、通信トラブルの原因特定が早くなります。

例えば「Webページが表示されない」という問題でも、HTTPのポート80やHTTPSのポート443の通信状況を確認することで、サーバー側かネットワーク側かを切り分けられます。

さらに、面接や評価面談の場でもネットワーク知識はプラスに働きます。資格でいえばCCNAが代表的であり、LPICやLinuCでもネットワーク基礎を学べます。これらは実務に直結するスキルとして評価されやすいです。

まとめ:ネットワーク知識はキャリアを広げる「投資」となる

ネットワークの勉強は、今後のITキャリアを大きく左右します。基礎を押さえることで、どの職種に進んでも応用が効き、クラウドやセキュリティなど成長分野への移行もスムーズです。

もしあなたがこれからネットワークを学び、キャリアを広げたいと考えているなら、自己流での学習だけでなく、学習・転職のプロに相談することも有効です。

当社では、スキル習得やキャリアアップを実現したい方へ向けて、ネットワーク・インフラ分野に特化した無料キャリア相談を行っています。

「30分~1時間の無料相談で、あなたの学習プランを一緒に立てませんか?」、キャリアを見直したい方から、最短ルートで転職したい方まで、お気軽にご相談ください。

【超入門】ネットワーク基礎を理解する3ステップ

ネットワークは専門用語が多く、最初の学習ハードルが高い分野です。

しかし、無計画に全体を学ぼうとすると挫折しやすいため、基礎を3つのステップに分けて学ぶのが効果的です。以下方法なら、初心者でも全体像を理解しやすく、資格取得や実務にもスムーズに進めます。

■ネットワーク基礎を理解する3ステップ:

・ステップ1:インターネットと、LAN・WANの仕組みをざっくり理解する

・ステップ2:OSI参照モデルと、TCP/IPの全体像をつかむ

・ステップ3:IPアドレス・サブネット・DNSの基本を理解する

ステップ1:インターネットと、LAN・WANの仕組みをざっくり理解する

まずは、ネットワークの全体像をざっくりと把握することがおすすめです。ネットワークは大きく分けて LAN(ローカルエリアネットワーク) と WAN(ワイドエリアネットワーク) の2種類があります。

LAN(ローカルエリアネットワーク)

LANは、会社や家庭など、比較的狭い範囲をつなぐネットワークです。PCやプリンター、サーバーをスイッチやハブで接続します。

WAN(ワイドエリアネットワーク)

WANは、広範囲をつなぐネットワークです。インターネットは世界規模のWANの一例です。

また、インターネットは、世界中のLANやWANがルーターを介してつながった巨大なネットワークです。この全体像を理解することで、「なぜルーターやスイッチが必要なのか」 が見えてきます。

■初心者におすすめの学び方:

・図解の多い書籍やWebサイトで、LANとWANの構成例を確認

・YouTubeやUdemyの基礎講座で、実際の配線や機器の動作を動画で見る

・自宅のWi-Fiルーターの管理画面を開いてみる(SSIDやIP設定を観察)

この段階では、用語を暗記するよりも、ネットワークが「情報をやり取りする道」というイメージをつかむことが大切です。

ステップ2:OSI参照モデルと、TCP/IPの全体像をつかむ

ネットワークの動きを理解するうえで欠かせないのが、OSI参照モデルとTCP/IPです。これらは、通信を分かりやすく説明するために考えられた階層構造のことであり、初期に理解すると学習がスムーズです。

OSI参照モデル

■OSI参照モデル(7階層):

1. アプリケーション層(Web・メールなど)

2. プレゼンテーション層(データ形式の変換)

3. セッション層(通信の開始・終了)

4. トランスポート層(TCP・UDP)

5. ネットワーク層(IPアドレス・ルーター)

6. データリンク層(MACアドレス・スイッチ)

7. 物理層(ケーブル・電気信号など)

TCP/IP

■TCP/IP(4階層):

1. アプリケーション層(HTTP・ DNSなど)

2. トランスポート層(TCP・UDP)

3. インターネット層(IP・ICMP)

4. ネットワークインターフェース層(Ethernetなど)

初学者の場合は、まず「上から下へ」通信が流れるイメージを持つと理解が早くなります。例として、Webページを開く場合は、以下の順でデータが流れていきます。

アプリケーション層(HTTP) → トランスポート層(TCP) → ネットワーク層(IP) → データリンク層(MAC) → 物理層(ケーブル)

■学び方の例:

・図解入りのOSIモデル表を毎日眺めてみる

・頭文字で覚えてみる(例:OSIはアプセトネデブ)

・実際のトラブル事例(Pingは通るが、Webが開かないなど)で、OSIのどの層で起きているか考える

・CCNAやLPICの入門教科書・問題集で確認する

OSIやTCP/IPの理解は、今後の障害対応や設計業務の基礎となります。また未経験エンジニアの面接でも「OSI参照モデルを説明してください」とよく聞かれます。必ず押さえておきましょう。

ステップ3:IPアドレス・サブネット・DNSの基本を理解する

最後のステップでは、ネットワークアドレスのルールや名前解決の仕組みを学びます。ここでつかんでおきたい内容「IPアドレス」、「サブネットマスク」、「DNS]です。

IPアドレス

■IPアドレスの主な特徴:

・IPv4(例:192.168.0.1)とIPv6(例:2001:db8::1)の2種類がある

・ネットワーク部とホスト部に分かれる

サブネットマスク

■サブネットマスクの主な特徴:

・ネットワークを細かく分けるための仕組み

・例:255.255.255.0 は「最初の3つのオクテット(255.255.255)がネットワーク部」

DNS(Domain Name System)

■DNSの主な特徴:

・ドメイン名(例:www.example.com)をIPアドレスに変換する仕組み

・Webやメールの利用時に必須

ここまで学べば、ネットワークの基礎を一通り理解でき、資格試験や実務に必要な土台が整います。更に理解を深めるために、以下のようなハンズオン練習を行うこともおすすめです。

■実機練習例:

・ターミナルでping、traceroute(Linux)を試してみる

・nslookupコマンドでドメイン名からIPを調べる

・自宅ネットワークのIP構成を調べてみる

初心者が3ヶ月で、ネットワークの基礎をマスターする勉強法

ネットワークの勉強は簡単ではありません。特に「専門用語が多くて覚えられない」、「抽象的な概念が難しくて、理解できない」などを感じて、挫折してしまう人も少なくありません。

一方で、正しい順序と学び方を押さえれば、初心者でも無理なく継続できます。ここでは、ネットワーク学習を挫折せずに続ける、3ヶ月で基礎を学ぶための、具体的な方法を3つ紹介します。

■初心者でも続けられる、3ヶ月で基礎を学べるネットワーク勉強法:

・図解の多い入門書から始める(ルーター・スイッチの概念理解に最適)

・UdemyやYouTubeで、TCP/IPやpingコマンドを視覚的に学ぶ

・パソコンで簡単なネットワークコマンドを試す(ping / traceroute / ipconfig)

図解の多い入門書から始める(ルーター・スイッチの概念理解に最適)

ネットワーク学習の初期では、文章だけでなく図解で理解できる入門書を選ぶと、学習がはかどります。

ネットワークは「データがどう流れるか」を理解することが重要ですが、テキストだけだとイメージが湧きにくく、途中で挫折しがちです。

一方で、図やイラストが多い入門書なら、ルーターやスイッチ、ハブといった機器の役割や、LAN・WANの構造を、視覚的に理解できます。

特に「ルーターやスイッチ」や「OSI参照モデルやTCP/IPの階層」が図で整理されており、初心者向けに専門用語がやさしい表現で解説されている本を選ぶとよいです。

おすすめ入門書は後述しますが、図解本で一通り流れをつかんでから次の学習ステップに進むことで、後のコマンド操作や構築演習も理解が早くなります。

UdemyやYouTubeで、TCP/IPやpingコマンドを視覚的に学ぶ

書籍で概要を理解したら、動画学習で視覚的に確認をしていくと、イメージがつきやすくなります。

特にUdemyやYouTubeでは、ネットワークのパケットの流れや、TCP/IPの通信の仕組みなどを動画で解説するコンテンツが豊富です。

■動画学習のメリット:

・データがルーターやスイッチを通る様子を、視覚的に理解できる

・pingやtracerouteなどのコマンド実行例を、目で見て確認できる

・自分のペースで再生・停止・巻き戻しができる

ただし、「動画を見る」だけで終わってしまう学習者が多く、動画を見るだけでは、知識の定着は難しいです。

動画学習のコツは「動画を一度通して視聴し、全体をつかむ」、「実際に自分のPCで、コマンドを入力して試す」、「わからない用語などは、書籍に戻って復習すること」です。これで定着率が上がります。

パソコンで簡単なネットワークコマンドを試す(ping / traceroute / ifconfig)

ネットワークの理解を定着させるには、実際に手を動かしてみることが重要です。初心者でもすぐに試せるのが、WindowsやMac、Linuxに標準で搭載されているネットワークコマンドです。

■基本コマンド例:

・ping:通信が可能かどうかを確認する(例:ping google.com)

・traceroute(Linux/Mac)、tracert(Windows):パケットが通る道を表示

・ifconfig(Linux/Mac)、ipconfig(Windows):IPアドレスやネットワーク情報を表示

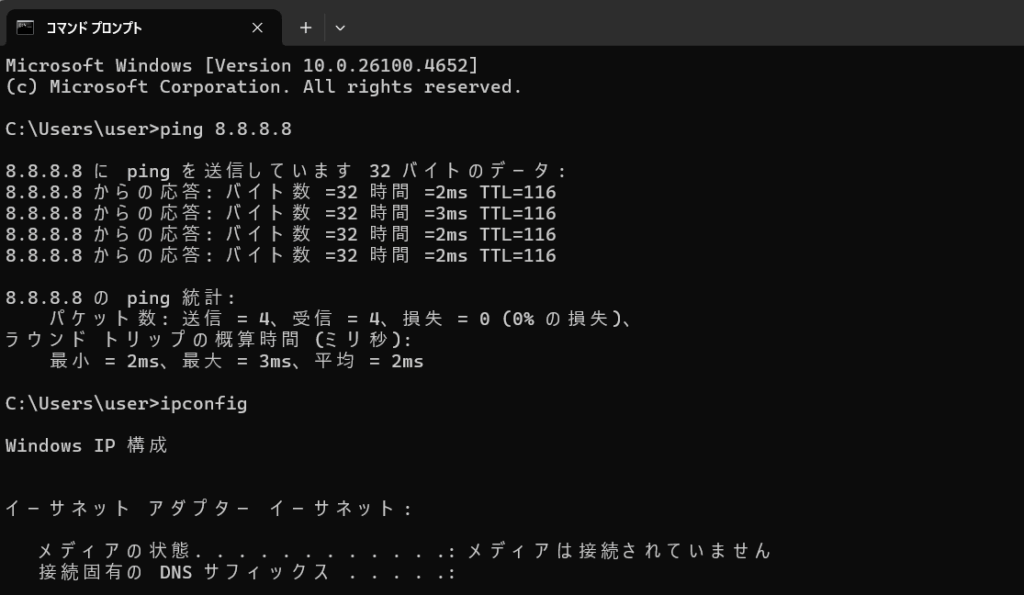

例として、以下図は、Google Public DNS(8.8.8.8)に対して pingを実行した結果と、ipconfig コマンドでのネットワーク設定を表示した内容です。

これにて、ping により通信応答時間(RTT)が2〜3msで安定しており、パケットロスも発生していないことが確認できます。また、ipconfig では、現在のネットワーク接続状態やIP構成もわかります。

上記のように、初学者がネットワーク学習を効率的に継続するには、「図解入門書で全体をつかむ」→「動画で通信の動きを見る」→「実機コマンドで手を動かして確認する」の順序がおすすめです。

知識と実践を交互に繰り返すことで理解が深まり、「勉強しているのにわからない、、」という挫折感も減っていきます。

ネットワークの3ヶ月集中学習プラン例(週20時間)

ネットワークの学習を「何から始めればいいか分からない」と感じる方のために、3ヶ月(12週間)で基礎からCCNA取得までを目指せる集中学習プランを作成しました。

このプランは、週に約20時間の学習時間を想定しています。

| 期間 | 内容 | 目標 |

| 1-2週目 | 入門書と動画で基礎概念を理解 | ネットワークの全体像、OSI参照モデル、IPアドレスとサブネットマスクの計算などができる。 |

| 3-5週目 | Packet Tracerでハンズオン練習、CCNA対策書籍で知識を深める | Packet Tracerの使い方を学び、ルーター・スイッチの設定、pingでの疎通確認。CCNAのテキストを読了。 |

| 6-8週目 | Ping-tなどの問題集を開始 | 問題を繰り返し解き、知識のアウトプットと定着を図る、苦手な問題はノートにまとめる。 |

| 9-10週目 | 弱点克服と問題集の反復、シミュレーション問題対策 | 自分の弱点分野(例:ワイヤレス、自動化など)を把握し潰しこむ。シミュレーション対策も行う。 |

| 11-12週目 | 全範囲の総復習、CCNA受験 | 全範囲の総復習を行い、理解があやふやな点を最終確認する。 |

上記のプランは、一貫してCCNA合格という目標に集中しています。もし自分のペースや目指すゴールに合わせて調整したい場合は、お気軽に無料キャリア相談をご利用ください。

■関連記事:CCNAとはどんな資格?試験の概要、内容などわかりやすく解説

【目的別】おすすめの、失敗しないネットワーク学習教材

ネットワークの学習は、「何を使って学ぶか」によって効率が大きく変わります。

ここでは、「初心者が最初に手に取るべき入門書」 と 「基礎から中級へ進むための書籍」 を分けて紹介し、さらに動画やシミュレーターなどの学習ツールも合わせて解説します。

書籍:初心者向け・中級者向け

ネットワーク学習の土台を作るには、体系的に知識を得られる書籍がもっともおすすめです。紙や電子書籍は、何度も参照でき、ネット記事より情報の信頼性が高いというメリットがあります。

【初心者】まずはこれ!ネットワーク入門書2選

初心者はまず「全体像をつかむ」ことが重要です。以下の2冊は、図解やイラストが豊富で、ルーターやスイッチの役割からLAN・WANの違い、OSI参照モデルまで視覚的に理解できます。

| 教材名 | 特徴 |

| 図解でスッキリ! パッとわかるCCNAの授業 | ・ネットワークの基本中の基本を、図解で説明 ・知識ゼロからでもわかりやすく学習することに特化 |

| 図解まるわかり ネットワークのしくみ | ・図解も含めてやさしく説明する参考書 ・ネットワークの全体像を早くつかみたい方に適している |

【中級者】基礎から中級にステップアップする書籍2選

基礎を学んだら、次は中級レベルの書籍で理解を進めましょう。この段階の本は、単なる用語解説ではなく、「なぜその仕組みが必要なのか」、「どのように動作するのか」などの掘り下げです。

| 教材名 | 特徴 |

| マスタリングTCP/IP 入門編(第6版) | ・ネットワークの基本を総じて学べる ・実務設計やトラブル対応力を磨きたい人向け |

| ネットワークはなぜつながるのか 第2版 | ・ネットワーク基礎を丁寧に説明 ・仕組みを正しく理解して応用したい人に最適 |

「用語は知っているけれど仕組みがイメージできない」 という方は、このレベルの本を選ぶことで、知識が実務で使えるスキルへと変わります。

CCNA・LPIC・LinuC試験対策におすすめの参考書・問題集

ネットワーク関連資格の学習では、知識をインプットする参考書も大事ですが、試験形式に慣れるアウトプット練習は欠かせません。

問題集・模擬試験を活用すると、重要ポイントや出題傾向を効率よく押さえられるだけでなく、理解があいまいな部分も明確になります。

| 教材名 | 特徴 |

| シスコ技術者認定教科書 CCNA 完全合格テキスト&問題集[対応試験]200-301 第2版 | ・CCNA(200-301)に完全特化した参考書であり、試験範囲を網羅 ・知識ゼロからでも学習可能な教材 |

| 徹底攻略Cisco CCNA問題集[200-301 CCNA]対応 | ・CCNA(200-301)試験対策に特化した問題集 ・CCNA試験の類似問題が多数掲載 |

| Linux教科書 LPICレベル1 Version5.0対応 | ・LPIC-1(Version5.0)に完全特化した参考書、試験範囲を網羅 ・LinuC-1試験内容も、9割近く重複 |

| Ping-t | ・CCNA、LPIC、LinuCに対応したWeb問題集 ・豊富な問題数と丁寧な解説で、試験対策ではほぼ必須な存在 |

■関連記事:【2025】初心者でも合格!CCNAのおすすめ参考書、問題集

学習サイト・ツール(無料・有料)

本や問題集だけではイメージしにくい部分は、動画やシミュレーターで補強するのがおすすめです。特にYoutubeを利用すると無料で学習ができるため、費用を抑えて学習ができます。

Youtube・Udemyで学ぶおすすめ講座

| 教材名 | 特徴 |

| まさるの勉強部屋(Youtube) | ・CCNAを中心としたITインフラ系資格に特化したチャンネル ・無料動画でCCNAを学ぶ際に適している |

| 【CCNA 200-301 Complete Course】Jeremy’s IT Lab(Youtube) | ・CCNA(200-301)に特化した高品質な海外のチャンネル(日本語字幕可) ・英語も使いながら学習したい人におすすめ |

| ネットワークエンジニアを目指す初心者はここから始めよう!「ゼロから学ぶネットワーク基礎」豊富な図解で徹底解説(Udemy) | ・ネットワークの基礎知識を集中して学習 ・ネットワーク分野の学習動画として評価が高い |

■関連記事:CCNAのおすすめ勉強サイトを、無料・有料別で解説

実機演習に役立つシミュレーター(Packet Tracer・GNS3)

シミュレーターは、実機を用意せずにネットワーク構築や設定の練習ができるため、学習コストを大きく下げられるのが大きなメリットです。

初心者はPacket Tracerで基本的な構築や疎通確認を繰り返し、操作に慣れたらGNS3でより実務に近い環境へステップアップすると効率的です。

| シミュレーター | 特徴 |

| Packet Tracer(Cisco公式) | ・無料で使えるネットワークシミュレーター ・CCNA対策や初めての演習に最適 |

| GNS3 | ・Cisco IOSをエミュレートできるシミュレーター ・中級以上の実務者向け |

シミュレーターを使った演習例としては、以下から始めるとよいでしょう(以下の演習例は、CCNA試験のシミュレーション問題でも頻出です)。

■シミュレーターを使った演習例:

・ルーター間のIP設定とping疎通確認

・VLAN構築と動作確認

・ACL設定による通信制御

まとめ:目的とレベルに合った教材選びで効率的に学習しよう

教材は一つに絞らず、座学と実践を組み合わせることで理解が定着します。目的や今のレベルをもとに、効率的に学習をしていきましょう。まとめると、以下となります。

| 初心者 | 超入門書籍+動画で全体像を理解 |

| 中級者 | 理論解説書+シミュレーターで実践力強化 |

| 資格取得 | 問題集+演習環境で合格レベルへ |

また、2025年現在では「クラウドネットワーク(AWS/Azure)」の知識も重要ですので、余力があれば関連教材を追加しましょう。

■関連記事:【初心者、未経験者、独学可】CCNAのおすすめ勉強方法

ネットワーク知識習得後のキャリアパス

ネットワークの基礎知識を身につけた後は、それをどのようにキャリアにつなげるかが重要です。

ネットワーク分野の知識は、インフラエンジニア・ネットワークエンジニアとしての構築・運用業務はもちろん、セキュリティやクラウドといった成長領域へのステップアップにも直結します。

ここでは、代表的なキャリアパスを紹介します。

インフラエンジニア・ネットワークエンジニアとして構築・運用へ

ネットワーク知識を活かした代表的な職種が、インフラエンジニアとネットワークエンジニアです。

インフラエンジニア

■インフラエンジニアの特徴:

・サーバーやストレージ、ネットワーク機器を組み合わせた、システム基盤の設計・構築・運用を担当

・ネットワーク知識は、サーバー設定やクラウド構築にも必要不可欠

・将来的には「設計・要件定義」といった上流工程へのキャリアアップも可能

■関連記事:インフラエンジニアとは?仕事内容をわかりやすく、具体的に解説

ネットワークエンジニア

■ネットワークエンジニアの特徴:

・ルーター・スイッチ・ファイアウォールなどネットワーク機器の構築・運用を専門に行う

・LAN・WAN設計やセキュリティポリシー策定、障害対応など、通信の安定性と安全性を守る役割

・CCNAやCCNPなどの資格を取得すると、設計・提案フェーズへの参画チャンスが増える

■関連記事:ネットワークエンジニアとは?仕事内容から必要スキル、年収などを解説

これらの職種は、ネットワークの知識があることで、トラブル切り分けや設計判断などがスムーズになるため、現場の実務で高く評価されやすいと言えます。

■実務例:

・拠点オフィスのネットワーク構築(ルーター・スイッチ設定など)

・企業間VPN接続の設定

・ネットワーク障害発生時の原因調査と復旧対応

セキュリティエンジニア・クラウドエンジニアへのステップアップ

ネットワークの基礎を押さえ、さらにスキルの幅を広げた後は、成長市場でセキュリティ分野やクラウド分野へ進むことも可能です。

セキュリティエンジニア

■セキュリティエンジニアの特徴:

・サイバー攻撃や不正アクセスからシステムを守るための設計・監視・対策などを担当

・ファイアウォール設定、IDS/IPS運用、通信ログ解析など、ネットワークの動作原理を深く理解していることが必須

・情報処理安全確保支援士(登録セキスペ)やCompTIA Security+といった資格で、専門性をアピールできる

セキュリティ分野は人材不足が深刻であり、専門性を高めることで、高待遇や長期的なキャリア形成が実現しやすい職種です。特にネットワークに専門性が高い方と親和性が高い職種です。

クラウドエンジニア

■クラウドエンジニアの特徴:

・AWS、Azure、GCPなどのクラウド基盤を設計・構築・運用する専門職

・VPC(仮想ネットワーク)、サブネット、ルートテーブル、セキュリティグループなどの設定にはネットワーク知識も必須

・AWS SAA(ソリューションアーキテクト)やAzure Administratorといった資格と組み合わせると、市場価値がさらに上がる

クラウド市場は年々拡大中であり、ネットワークにも強みを持つクラウドエンジニアの人材は引く手あまたの状況です。

上記のように、ネットワークを学んだ先には、構築・運用の現場から、セキュリティ・クラウドまで多少なキャリアパスがあります。

特に「ネットワーク+α」のスキルセット(サーバー、セキュリティ、クラウド)は、引き続き安定した需要が見込まれます。

【2025】注目すべきネットワーク関連技術

ネットワークの基礎を理解したら、今後のキャリアや学習計画を考える上で、技術の最新動向にも目を向けておきましょう。2025年のIT業界では、以下の技術が特に注目され、お任せできる人材募集が急増、高騰しています。

■注目されているネットワーク関連技術:

・ゼロトラストネットワーク

・エッジコンピューティング

・SD-WAN(Software-Defined WAN)

これらは今後のネットワーク設計や運用に欠かせないキーワードとなるため、概要だけでも押さえておくことをおすすめします。以下に簡単に概要を説明します。

ゼロトラストネットワーク

「誰も信頼しない」ことを前提に設計された、新しいセキュリティモデルです。

旧来のネットワークは「社内ネットワーク=安全」という境界型防御が中心でしたが、リモートワークやクラウド利用の普及により、この考え方が限界を迎えています。

ゼロトラストでは、社内外を問わずすべてのアクセスを検証・認証し、必要最低限の権限だけを与えるのが特徴です。クラウドやSaaS利用が増える現場では、導入がさらに増えていくと予測されています。

エッジコンピューティング

データをクラウドに送信する前に、端末や拠点近くで処理する技術です。IoTデバイスや自動運転、スマートファクトリーなど、リアルタイム処理が求められる分野で活用が広がっています。

エッジコンピューティングを導入することで、「ネットワーク遅延の低減」、「通信コストの削減」、「セキュリティリスクの分散」といった効果が見込まれます。

SD-WAN(Software-Defined WAN)

ソフトウェアでWAN(広域ネットワーク)を柔軟に制御する技術です。

従来のWAN構築では専用線や高価な機器が必要でしたが、SD-WANはインターネット回線や複数の通信経路を効率的に活用できるため、コスト削減や運用効率化につながります。

クラウドサービスを利用する企業が増える中、SD-WANは、安定した接続とセキュリティ確保の両立を可能にする重要な技術となっています。

まずはネットワークの基礎を押さえることが重要ですが、最新技術の概要を理解しておくことで、「将来必要となるスキルの方向性が見える」、「資格取得後の学習テーマ選びが明確になる」といったメリットがあります。

今後のキャリアを意識して、基礎と最新動向をバランスよく学んでいきましょう。

ネットワークの知識を活かして、キャリアアップ・チェンジしたい方へ

ネットワークの知識は、一度身につければIT業界内で幅広く通用する武器になります。

「今の仕事を続けても将来が不安、、」、「もっと専門性を高めて、収入ややりがいを増やしたい、、」そう考える人にとって、ネットワークスキルはキャリアアップ・キャリアチェンジの大きな後押しとなります。

なぜ今がキャリアアップ・キャリアチェンジのチャンスなのか

■ネットワーク知識が、キャリアチェンジの武器となる理由:

・ITインフラ人材の不足

・セキュリティ・クラウド需要の急増

・未経験からでも挑戦可能

経済産業省の調査では、2025年以降、インフラ・ネットワークエンジニアといったITエンジニアの人材不足は、さらに深刻になると予測されています。

また、DX推進やリモートワーク拡大により、「ネットワーク+セキュリティ」や「ネットワーク+クラウド」といった複合スキルを持つ人材が、特に重宝されるようになってきています。

さらに、運用監視やヘルプデスク、IT事務などの経験を、ネットワーク構築やセキュリティ(SOCなど)に広げる事例も増えており、知識があれば、経験ゼロからでも挑戦がしやすい環境が整ってきています。

当社が提供できるサポート

当社は、ネットワーク・インフラ分野に特化した転職支援サービスを提供しています。豊富な経験を持つキャリアアドバイザーが、あなたの「理想の働き方」にあわせたプランをご提案します。

■当社が提供できるサポート例:

・あなたの経験やスキルレベルを踏まえたキャリアカウンセリング

・資格取得と並行して進められる、転職ロードマップの作成

・未経験から挑戦できる、ネットワーク構築・運用の求人紹介

・面接対策や応募書類の添削サポート

ネットワーク知識を学習した結果の転職成功事例として、具体的には以下のようなケースもあります。

■転職成功事例(一部):

・コールセンタースタッフ → ネットワーク運用エンジニア

※約3ヶ月の学習+CCNA取得で、年収80万円アップ

・IT事務 → セキュリティエンジニア(SOC)

※CCNA+LPIC-1の取得で、セキュリティエンジニア(アナリスト)に転職成功

今すぐキャリアの一歩を踏み出しましょう

ネットワークの知識は「持っているだけ」では変化を生みません。活かす場所に身を置くことで、初めて価値が最大化されます。

あなたのこれからのキャリアを、私たちと一緒にデザインしませんか?最短でスキルアップ&転職成功へつなげるために、まずは無料でご相談ください。

■転職相談:ネットワークエンジニア求人を紹介してほしい方のお申込みはこちら

■CCNA・LPICの無料資格取得支援、転職支援サービスを希望の方はお申込みはこちら