こんにちは、インフラ系エンジニア専門の転職エージェントの中の人です。

「OSIモデルがよくわからない、、」

「VLANやルーティングと聞くだけで難しそう」

「CCNAの内容を体系的に理解したいけど、どこから勉強すればいいの?」

そんな不安を感じている方に向けて、この記事では CCNAの学習で「最初に理解すべき技術」を、図解を使ってわかりやすく解説していきます。

取り上げるのは、ネットワーク学習の「土台」となる以下の領域です。

■わかりやすく図解で説明:

・OSI 参照モデル(通信の考え方を理解)

・TCP/IPモデル(実際の通信で使われるプロトコル)

・IPv4・サブネット(IPアドレスとネットワークの構造)

・VLAN(ネットワークを仮想的に分割する仕組み)

・STP(スパニングツリー)(ループを防ぐ技術)

これらは、CCNAの試験はもちろん、ネットワーク構築・運用の現場でも必ず必要となる「基礎技術」です。

さらに記事後半では、最新CCNA(200-301)v1.1で押さえておきたい以下領域についても、理解しやすい形で補足しています。

・ルーティング(OSPF・静的ルート)

・ACLによるセキュリティ制御

・自動化(REST API・JSON)の基礎 など

文章だけでは分かりにくい内容も、図解を見ながら進めることで 「仕組み自体」を感覚的に理解できる構成です。

ネットワークの全体像をつかむ「最初の一歩」として、ぜひこの記事を活用してください。

なお、CCNAそのものの内容や難易度・学習ロードマップについては、以下の関連記事で詳しく解説しています。

→関連記事:CCNAとは?未経験からわかる資格の内容・難易度・勉強法まとめ

ネットワークとは?通信の仕組みをわかりやすく理解しよう

ネットワークの世界は「むずかしい専門用語だらけ」という印象を持つ人も多いですが、本質はシンプルです。

平たく言うと「データを小さな単位に分けて、機器同士で送り合っているだけ」です。まずは、通信の基本構造から順番に見ていきましょう。

データ通信の基本構造(パケット・IP・MAC)

インターネットでも社内LANでも、データは「パケット」という小さな単位で送受信されます。

■データ通信の基本:

・IPアドレス:ネットワーク上の住所

・MACアドレス:ネットワーク機器が持つ固有の物理アドレス

・パケット:送受信される最小単位

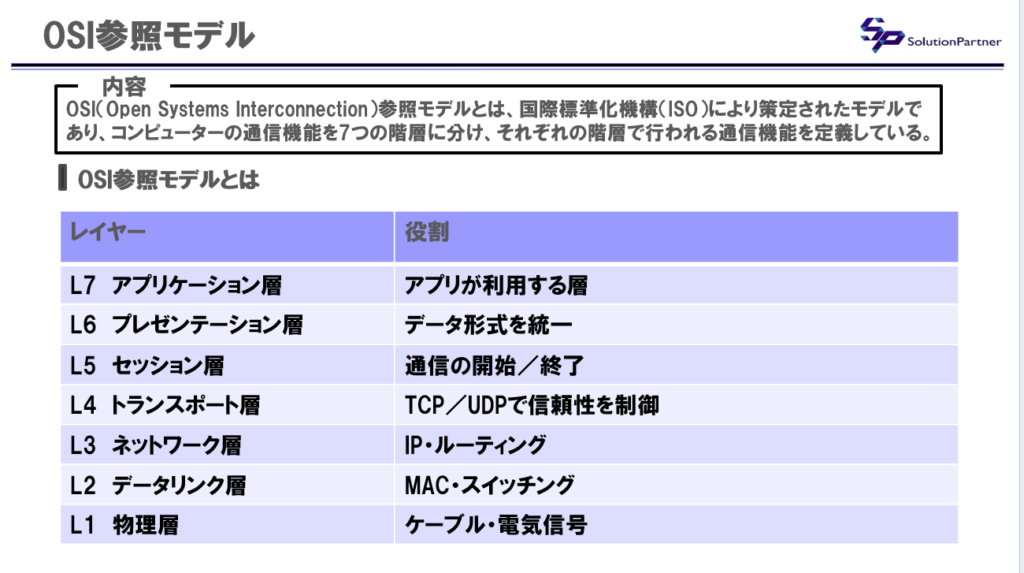

OSI参照モデルとは?7階層で通信を分解して理解する

ネットワークの理解には、通信を7つの階層に分解して考える「OSI参照モデル」 という考え方が非常に重要です。

OSIモデルは「通信がどの層でどんな処理をしているか」 を理解するための地図と考えると良いです。

→関連記事:CCNAとは?未経験からわかる資格の内容・難易度・勉強法まとめ

CCNAで学ぶネットワークの代表技術一覧

CCNAでは、ネットワークの基礎として重要な技術が幅広く出題されます。

特に頻出の「土台となる技術」をまとめて解説していきます。

TCP/IPの基礎

インターネットの実際の通信は、OSIモデルを簡略化した「TCP/IPモデル」 で整理すると理解がスムーズです。

■TCP/IPの重要ポイント:

・IPアドレス

・サブネットマスク

・デフォルトゲートウェイ

例:

192.168.1.0/24 のネットワークでは、

サブネットマスクは 255.255.255.0 で、同じ範囲同士が直接通信できます。

この3つを理解すると、ネットワーク設定の基本がつながっていきます。

IPv4アドレスの仕組みが理解できると、サブネットマスク(/24 など)やルーティング学習もスムーズに進むようになります。

ARP/DNS/DHCPの仕組み

ネットワーク通信の裏で動く「縁の下の力持ち」的な技術です。

■アドレス関連プロトコル

・ARP:IP ⇔ MAC の変換

・DNS:URL ⇔ IP の変換

・DHCP:IPアドレスの自動割り当て

特にDHCPはCCNAでも頻出で、仕組みを理解しておくと実機設定も理解しやすくなります。

pingやtracerouteの基本コマンド

ネットワークの疎通確認に必須のコマンドです。

■疎通確認コマンド:

・ping:相手に届くか?

・traceroute:どの経路をたどって到達しているか?(ホップごとに表示)

CCNAのシミュレーション問題でも登場する「基本中の基本」です。

スイッチング技術の基礎:VLAN・STPの理解

L2スイッチングの理解は、CCNAにおいて最重要領域のひとつです。

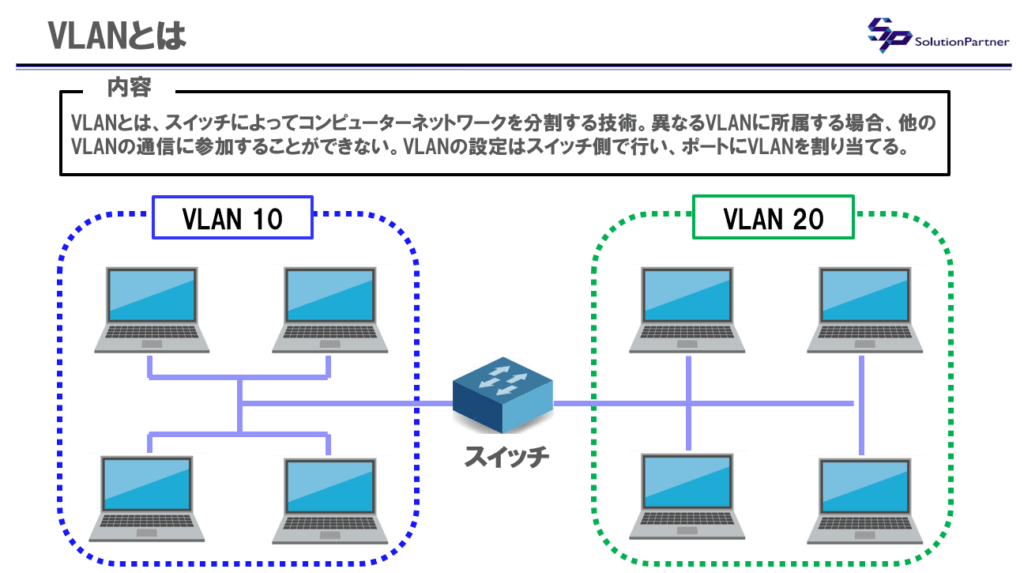

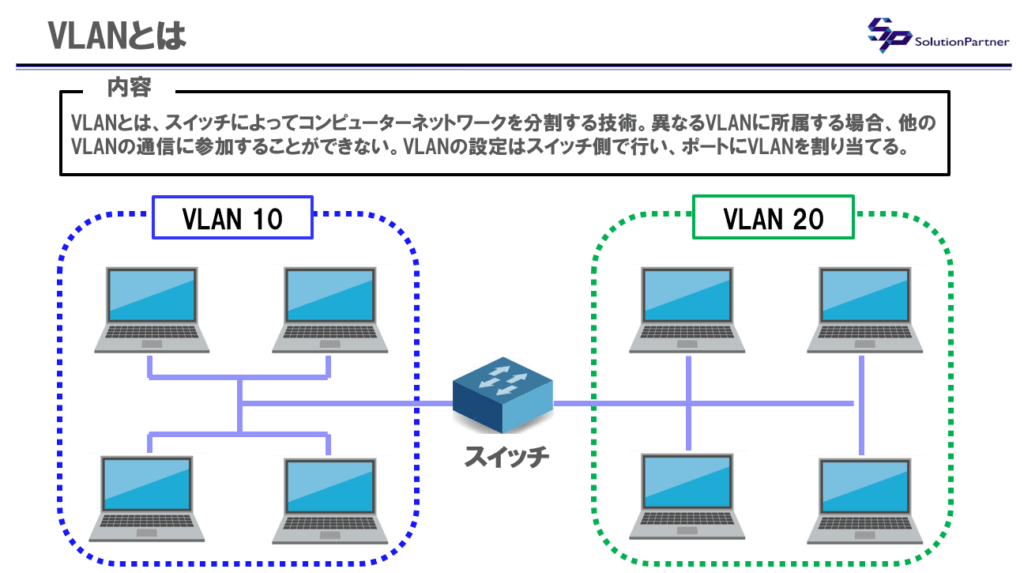

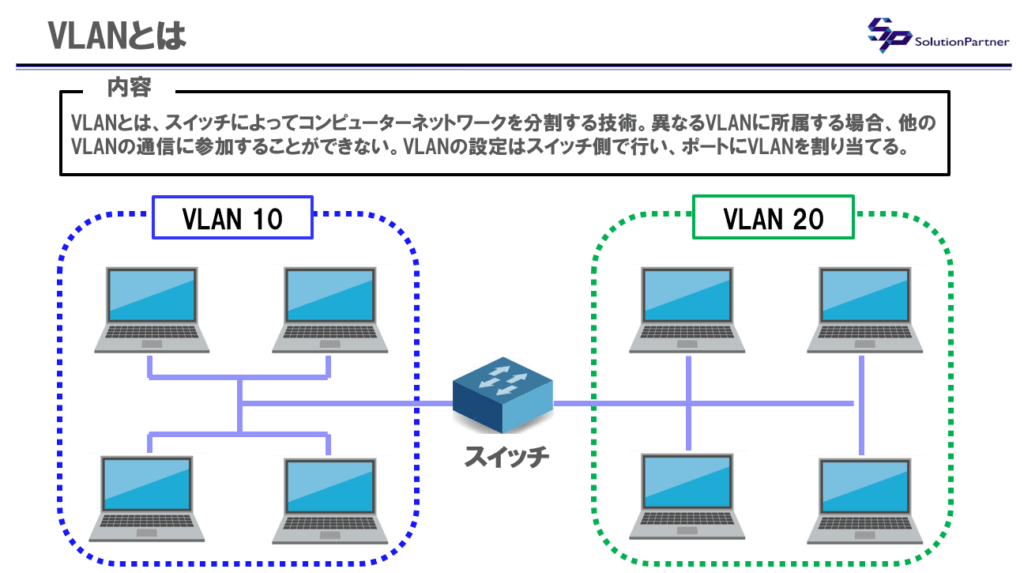

VLAN(仮想LAN)とは?

1つのネットワークを「仮想的に分割する」技術 です。

物理的には同じスイッチにつながっていても、VLANを分けることで別ネットワークとして扱われます。

■VLANのキーワード例:

・VLAN ID:VLAN を識別するための番号

・アクセスポート:1つのVLANだけを流すポート(PC・プリンタなどの端末をつなぐ)

・トランクポート:複数のVLANの通信をまとめて運ぶポート(スイッチ同士をつなぐ)

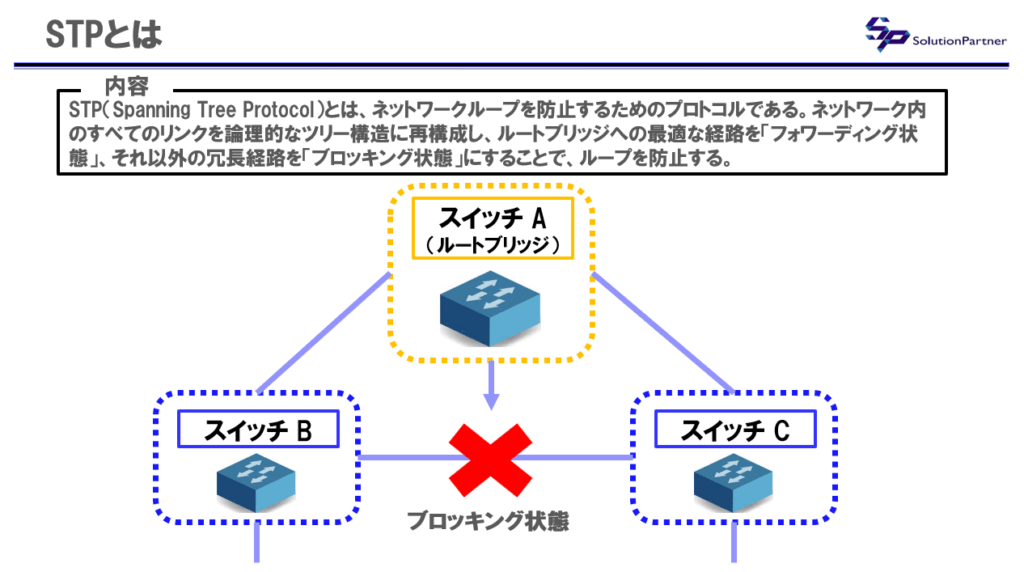

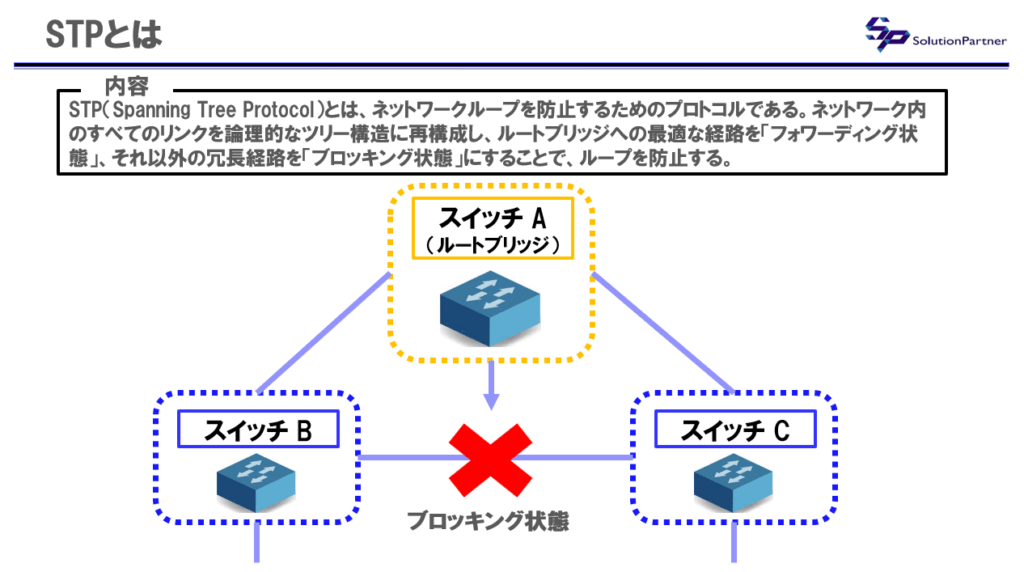

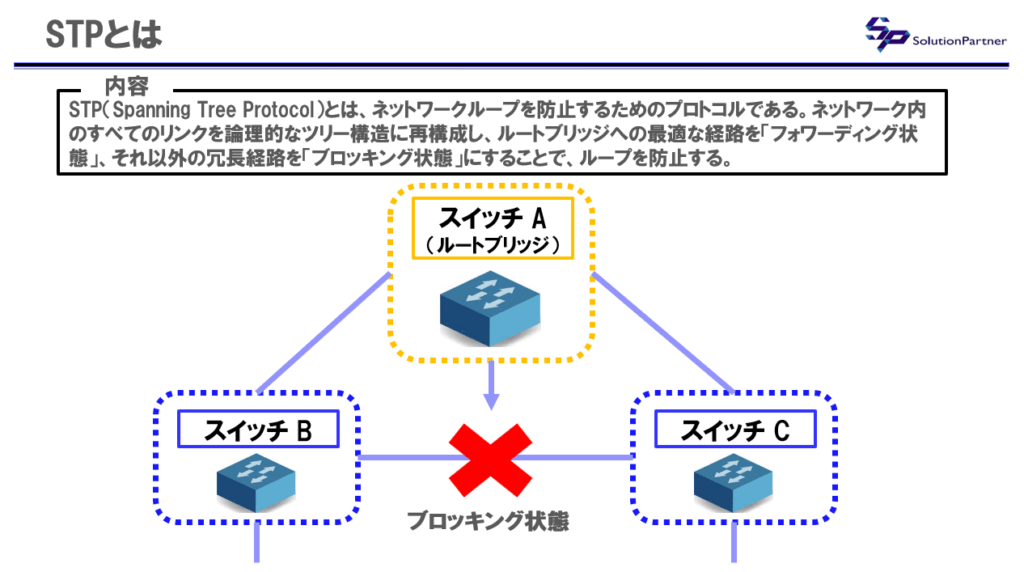

STP(スパニングツリープロトコル)とは?

複数経路があるネットワークでは、ループが発生すると通信が停止してしまいます。

STPはそのループ(ブロードキャストストーム)を防ぐための仕組みです。

■STPのキーワード:

・ルートブリッジ:中心となるスイッチ

・BPDU:ループを防ぐ役割のフレーム

・ポート状態:Blocking(止める)/Forwarding(流す)など

STPはVLANと並ぶL2の代表テーマで、出題頻度も高いです。

→関連記事:CCNAは難しすぎる?難易度・合格率・勉強時間を徹底解説

ルーティング技術の基礎:データが届くまでの道筋

ルーティングは「異なるネットワーク同士をつなぐ」ための技術です。

ルーティングとは?

異なるネットワーク間の通信で 「最適な道を決める」 のがルーティングです。ルータは、以下の動作を自動で行っています。

■ルータの動作:

・受け取ったパケットのIPアドレスを確認

・ルーティングテーブルと照合

・最も適切なインターフェースへ転送

静的ルーティングと動的ルーティング

静的ルーティングと動的ルーティングは、経路を「人が決める」か、「ルータ同士が自動で決める」かの違いです。

小規模ネットワークでは手動設定の静的ルート、大規模や冗長構成ではルータ同士で自動的に最適経路を計算する動的ルートが使われます。

| 種類 | 特徴 | メリット | デメリット |

| 静的 | 管理者が経路を手動設定 | シンプル・動作が軽い | 冗長性がない/規模が大きいと非効率 |

| 動的 | ルータ同士で経路情報を共有 | 自動最適化・冗長化 | 設定がやや複雑 |

OSPF(リンク状態型ルーティングプロトコル)の基礎

OSPFは、CCNAで最も重要なルーティングプロトコルです。ネットワーク全体の構造から、最短ルートを自動計算するのが特徴です。

■OSPFの特徴(基礎)

・帯域幅を基準とした「コスト値」で最適経路を選択

・コストが低い最短ルートを計算

→関連記事:CCNAの勉強法|未経験から最短で合格するロードマップと独学手順

ネットワークセキュリティと自動化の基礎

セキュリティは欠かせない領域であり、自動化も近年のネットワーク設計で注目が高まっています。CCNAでは、この2つの基礎を押さえておくことが求められます。

ACL(アクセスコントロールリスト)

IP単位で「許可」、「拒否」を制御する仕組み。セキュリティ問題の中核の一つです。

例:

permit 192.168.1.0 0.0.0.255

deny any

※ACLは、何も書かれていない最後に「暗黙のdeny(すべて拒否)」があるため、許可したい通信は必ず明示的に書く必要があります。

ネットワーク自動化の基礎(200-301で追加)

最新のCCNAでは、ネットワークを効率よく管理するための「自動化」の基礎が追加されています。

試験で特に押さえておきたいのは、以下の3つです。

■自動化の頻出項目:

・REST API:ネットワーク機器の設定などを「プログラムで操作する」仕組み。

・JSON (データ形式):APIとのデータのやり取りで使われる形式(キー・値・オブジェクトなど頻出)。

・Cisco DNA Center(管理の自動化):Cisco機器をまとめて管理できるツール。

→関連記事:CCNAは取るべき?未経験でも挑戦する価値と本当のメリットを徹底解説

CCNA試験での技術出題例まとめ【過去傾向】

CCNA(200-301)は、試験範囲が広いものの「特に頻出のコア領域」が決まっています。

過去の出題傾向を踏まえて、よく出る技術分野ベスト5 にまとめました。

よく出る分野ベスト5(2025年版)

| 順位 | 分野 | 出題頻度 | 備考 |

| 1位 | ネットワーク基礎 | ★★★★★ | OSIモデル・IPアドレス・サブネットなど |

| 2位 | ルーティング | ★★★★★ | OSPF・静的ルート・経路選択の理解 |

| 3位 | スイッチング | ★★★★☆ | VLAN/STP/L2ループ対策 |

| 4位 | セキュリティ | ★★★☆☆ | ACL設定・AAAなど |

| 5位 | 自動化・ワイヤレス | ★★☆☆☆ | REST API/JSON/DNA Center/ワイヤレス基礎 |

■補足:出題イメージ:

・1〜3位が「本丸」、合否を大きく左右する領域。

・セキュリティは、ACLを中心に802.1X(認証)やAAA(認証・認可・アカウンティング)など「重要ポイント」を押さえると十分対応可能。

・自動化・ワイヤレスは「概要問題」が中心で、深い理解は不要。

→関連記事:CCNAは難しすぎる?難易度・合格率・勉強時間を徹底解説

学んだ技術をキャリアでどう活かすか

CCNAで学ぶ「ネットワークの基礎技術」は、単なる資格勉強ではなく、構築・設計・クラウドへのキャリアアップにつながる「汎用スキル」 です。

ここでは、技術をどのように実務で活かしていくのかを解説していきます。

構築・設計エンジニアへのステップアップ

CCNAで学ぶ知識は、実務の中でも特にネットワーク構築・保守フェーズと相性が良いです。

■CCNAが活かせる例:

・VLAN/STP → L2設計やスイッチ設定

・ルーティング/OSPF → 拠点間接続の設計

・ACL → セキュリティポリシーの設計

・TCP/IP → トラブルシューティングの土台

構築・保守現場では「なぜ通信できないのか?」を論理的に判断する力が求められますが、CCNAの知識がそのまま現場の思考プロセスに直結します。

また、近年の現場ではクラウド案件の比率が増えており、AWS VPC(サブネット・ルートテーブル・インターネットゲートウェイ)、セキュリティグループ(ACLの延長)などでCCNAの知識が応用できます。

資格学習を続けるステップ

CCNA取得後は、キャリアの方向性に応じて次の資格を選ぶことで、市場価値と専門性を段階的に高めることができます。

■ ネットワークを極めたい

→ CCNP(Ciscoプロフェッショナル)

ルーティング・スイッチングをさらに深く理解でき、構築・設計案件で強みになります。

■ サーバー/インフラ基礎を強化したい

→ LPIC/LinuC レベル1~2

クラウド時代のインフラエンジニアには、Linuxの基礎力が必須です。

運用~構築に進むための鉄板資格です。

■ クラウドエンジニアを目指す

→ AWS認定 SAA(ソリューションアーキテクト アソシエイト)

VPC・サブネット・ルートテーブルなど、CCNAのNW知識との親和性が高いのが特徴です。

特に「CCNA → LPIC/LinuC → AWS SAA」は、未経験からインフラ/クラウドエンジニアを目指す王道ルートです。

→関連記事:LPIC・CCNA・AWSどれから取る?最適資格ロードマップ

→関連記事:未経験でもCCNAで転職成功!有利になる理由と年収データ

他のIT資格も比較してみたい方へ

ネットワークの仕組みが理解できたら、次は「どの資格でスキルを証明するか?」という段階に進みます。

あなたの現在地やキャリアの方向性に合わせて選べるよう、インフラ/ネットワーク/サーバーエンジニアのおすすめ主要資格を、以下の関連記事で整理しています。

→関連記事:インフラエンジニアのおすすめ資格一覧と取得順番・難易度を徹底解説

また基礎知識や資格ルートが整理できたら、次は「実際にどの職種で活かせるのか?」という視点が大切です。

ネットワーク技術を軸に、どんなキャリアへ広げられるのかを具体的に確認しておきましょう。

■あわせて読みたい:ネットワークスキルを活かせる職種のキャリアパス

→関連記事:ネットワークエンジニアのキャリアパス|クラウド・セキュリティ時代の成長戦略

→関連記事:インフラエンジニアのキャリアパス・ロードマップ|運用から設計・クラウドへ

→関連記事:クラウドエンジニアのキャリアパス|設計・自動化・SREへ進む成長ロードマップ

まとめ:CCNAは「キャリアの伸びしろ」を広げる土台

この記事では、OSIモデル・VLAN・ルーティング・ACL・自動化など、CCNAで学ぶ中核技術を体系的に解説してきました。

CCNAの最大の価値は、「資格を取った」こと以上に、「ネットワークの仕組みを論理的に理解できるようになること」です。

1. 知識が実務に直結する3つのポイント

CCNAで学んだ知識は、あなたのキャリアにおける汎用的な「武器」となります。

■CCNAが実務に直結するポイント:

・構築・保守:VLANやSTPなどの知識が、スイッチの設定やトラブルシューティングに直結。

・トラブル対応::TCP/IPやOSI参照モデルを理解することで、「どのレイヤーで問題が起きているか」を論理的に切り分けられます。

・クラウド応用:IPアドレス、サブネット、ルーティングの基礎は、AWS VPC/Azure VNetといったクラウドネットワーク設計の土台としてそのまま応用可能です。

2. 次のステップは「技術」と「キャリア」の連動

CCNA取得後は、次の資格に進むだけでなく、以下を明確にすることが、キャリアを最速で伸ばすポイントです。

■キャリアを伸ばすポイント:

・どんな案件に入るべきか

・どんなキャリアに進むべきか

・どの資格が年収に最も効くか

CCNAは、構築 → 設計 → 要件定義、クラウド、セキュリティといった上流・高単価の領域へ進むための「最初の土台」となる資格です。

【次のアクション】技術を活かすキャリアをプロに相談しよう

CCNAでネットワークの基礎は固まりました。しかし、キャリアの伸びしろを最大化するには、以下の「戦略」も重要です。

■技術を活かしながら伸ばすために、具体化すべきこと:

・どんな現場経験を積むべきか

・どの資格を次に取るべきか(CCNP / LPIC・LinuC / AWS SAA)

・どの企業ならあなたの強みを活かせるか

私たちインフラエンジニア専門の転職エージェントが、あなたの現在地と目標を踏まえて、最短で市場価値を高めるキャリアパスを無料でご提案します。

\ あなたに合ったキャリアアップの道をプロが提案! /

「構築に進みたい」、「クラウドを目指したい」、「勉強の進め方が不安」 そんな方へ、現場を熟知したキャリアアドバイザーが無料で相談にのります。