こんにちは、インフラ系エンジニア専門の転職エージェントの中の人です。

「サーバーって何?」

「パソコンと何が違うの?」

そんな疑問を持つ方も多いのではないでしょうか?

サーバーとは、インターネット上でデータやサービスを提供するコンピュータのことです。

日頃当たり前に使っているSNSや動画サイト、ECサイトなども、すべてどこかの「サーバー」で動いています。

この記事では、サーバーの基本的な仕組み・種類・役割を、図解と具体例を交えてわかりやすく解説します。

さらに、クラウド(AWSやGCPなど)時代におけるサーバーの進化と、エンジニアとしてのキャリア展望も紹介します。

IT初心者の方や、インフラエンジニアを目指して学習を始めた方にもわかりやすく書いていますので、最後まで読めば、サーバーの全体像と、今後のキャリアの方向性がきっと見えてくるでしょう。

■この記事でわかること:

・サーバーの基本的な意味と仕組み

・物理サーバー・仮想サーバー・クラウドサーバーの違い

・AWSやGCPなどクラウドサービスとの関係

・サーバーエンジニア・クラウドエンジニアのキャリアの広がり

また、サーバーはインフラ全体の一部です。インフラ全体を詳しく知りたい方は、以下の記事が参考になります。

→関連記事:インフラエンジニアとは?仕事内容・スキル・資格・年収・将来性を徹底解説

→関連記事:インフラエンジニア職種マップ|主要職種の違いとキャリアパスを徹底解説

サーバーとは何?サーバーの意味とは?

サーバー(Server)とは、「サービスを提供する側のコンピューター」を指します。

私たちが普段使っているスマートフォンやパソコン(=クライアント)は、サーバーに「情報をください」とリクエストを送り、サーバーはそのリクエストに応じて「データを返す」役割を担っています。

たとえば、あなたがGoogleで検索をしたとき、検索結果を返しているのはすべてGoogleのサーバーです。

ECサイトでの購入や、LINEメッセージの送受信など、私たちの生活の裏側には、常にサーバーが存在しています。

図:サーバーとクライアントの関係(リクエストとレスポンス)

ユーザー(クライアント)が「検索」や「クリック」などのリクエストを送ると、サーバーがそれを受け取り、必要なデータを処理してレスポンスを返します。

この「リクエスト → レスポンス」の流れが、インターネット上のあらゆるサービスの基本構造です。

つまりサーバーとは、「裏側でサービスを支える縁の下の力持ち」です。

この仕組みがあるため、Webサイトもアプリもメールも、日常的に利用できると言えます。

サーバーの主な役割と種類

サーバーには、提供するサービスの内容によってさまざまな種類があります。

代表的なものとして、Webサーバー・メールサーバー・ファイルサーバー・データベースサーバーなどが挙げられます。

これらは、それぞれ異なる役割を持ちながら、私たちが使うアプリやWebサイトを支えています。

例として、Webサーバーは「ページを表示する」、メールサーバーは「メールを送受信する」といった具合です。

■サーバーの主な種類:

・Webサーバー:Webページの情報をブラウザに返す(例:Apache、Nginx)

・メールサーバー:メールの送受信を管理する(例:Postfix、Sendmail)

・ファイルサーバー:社内やチーム間のデータ共有を行う(例:Samba)

・データベースサーバー:Webアプリのデータを管理する(例:MySQL、PostgreSQL)

これらのサーバーは、企業のデータセンターに設置する「物理サーバー(オンプレミス)」と、クラウド上で稼働する「仮想サーバー(クラウド)」の2種類に、大きく分けられます。

サーバーの用途・役割とは

サーバーを一言でたとえるなら、「情報を届ける郵便局のような存在」です。

ユーザー(クライアント)が出した「手紙(リクエスト)」を受け取り、その宛先に合わせて「返事(レスポンス)」を届けています。

たとえば、以下のようにそれぞれのサーバーが分業しながら、日々私たちの生活を支えています。

| サーバーの種類 | 役割 | 郵便局でのイメージ |

| ウェブサーバー | Webページをブラウザに表示する | 手紙を配達する配達員 |

| データベースサーバー | Webアプリやサイトの情報を管理する | 郵便台帳(誰に何を届けたかの記録) |

| メールサーバー | メールの送受信を管理する | 宛先ごとに仕分ける担当者 |

| ファイルサーバー | 社内・チーム間でデータ共有を行う | 荷物を保管する倉庫 |

| DNSサーバー | ドメイン名をIPアドレスに変換する | 住所録(宛先を探して教える係) |

こうして見ると、サーバーはそれぞれが役割を分担しながら、全体でひとつのチームのように動いていることが分かります。

「Webページが表示される」、「メールが届く」といった当たり前の仕組みも、この連携プレーによって成り立っています。

サーバーの用途や役割をイメージで理解しておくと、次に学ぶ「サーバーの仕組み(通信の流れ)」もスムーズに頭に入ります。

サーバーの仕組みを図で理解しよう(通信の流れ)

サーバーの基本を理解したら、次は「どうやって通信が行われているのか」を見てみましょう。

私たちがWebサイトを開くとき、裏側では複数のサーバーが連携しながらデータをやり取りしています。

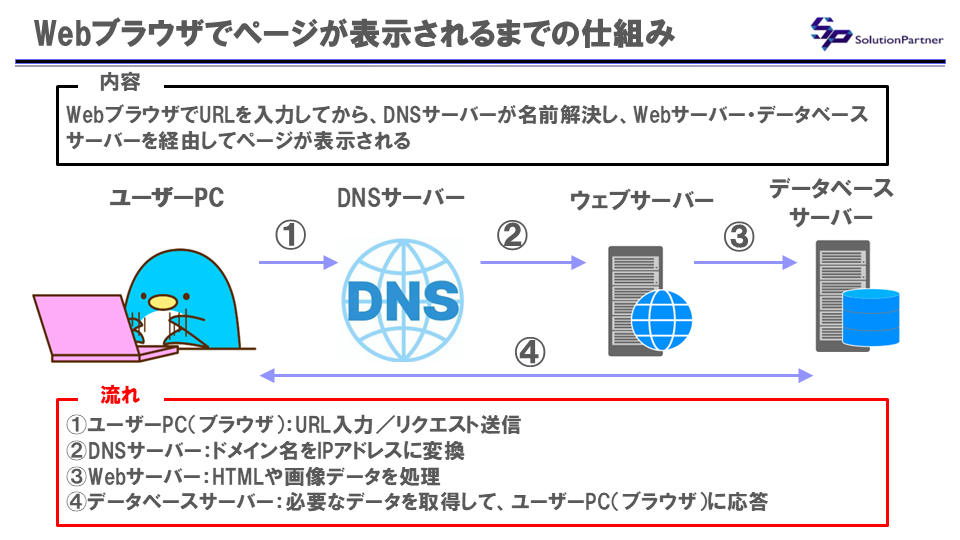

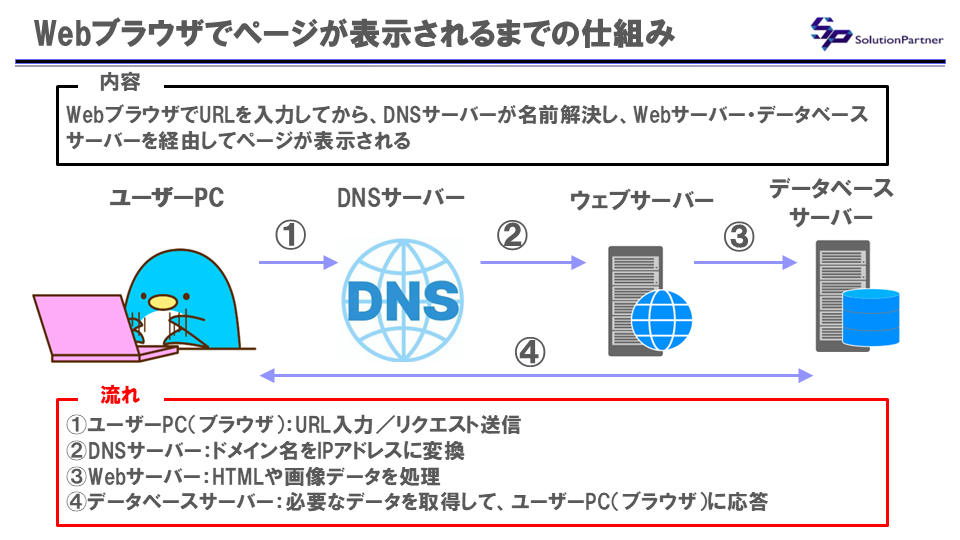

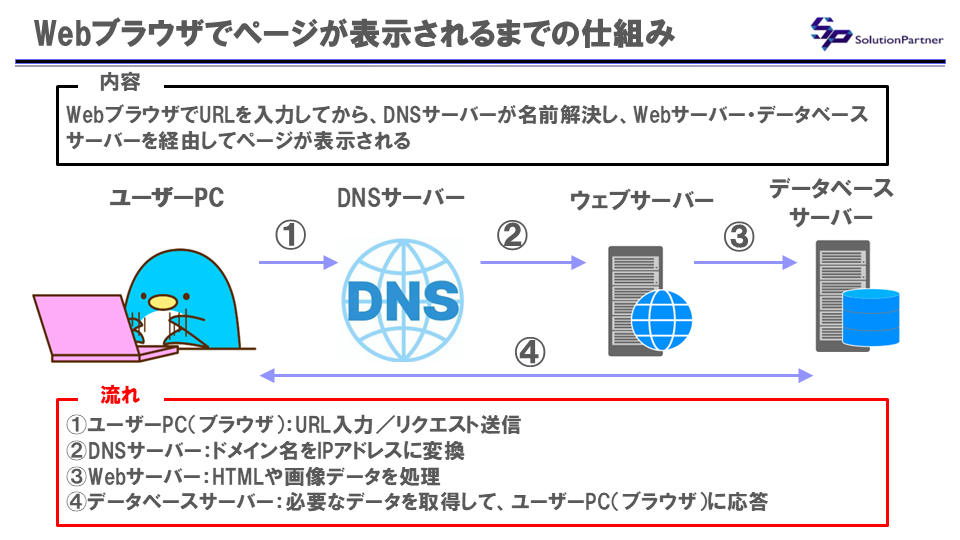

図:WebブラウザからWebサーバーまでの通信の流れ

以下の図は、ブラウザからサーバーへリクエストが届き、レスポンスとしてWebページが返るまでの一連の流れです。

通信の流れを4ステップで整理

Webブラウザでページを開くとき、私たちのパソコン(クライアント)は、いくつかのサーバーと順番に通信しています。

その仕組みを4つのステップで見てみましょう。

■通信の流れを4ステップで整理:

① ブラウザがリクエストを送信する

→ユーザーがURLを入力すると、ブラウザは「このページの情報をください」というリクエストを送ります。このとき通信に使われる仕組みが HTTP/HTTPS です。

② DNSサーバーが名前解決を行う

→入力されたドメイン名(例:www.example.com)を、実際のサーバーの住所である IPアドレス に変換するのが DNSサーバー の役割です。

③ Webサーバーとデータベースサーバーが応答

→Webサーバーは、ブラウザから届いたリクエストを受け取り、必要に応じてデータベースサーバーにアクセスします。例として、会員情報や記事データを取得してページを生成します。

④ ブラウザがレスポンスを受け取って表示

→Webサーバーが処理結果(HTMLや画像など)をレスポンスとして返し、ブラウザがそれを描画してページが表示されます。

通信の基本を学ぶには、ネットワーク知識も重要です。以下のネットワーク関連記事も参考になります。

→関連記事:ネットワークとは?意味・仕組み・種類を簡単に解説【IT初心者向け】

→関連記事:ネットワークエンジニアとは?仕事内容・資格・年収・将来性を徹底解説

サーバー同士が「チームプレイ」で動いている

このように、Webページを開くというシンプルな操作の裏では、「クライアント → DNS → Webサーバー → DBサーバー → クライアント」という複数の通信が、瞬時に行われています。

それぞれのサーバーが自分の役割を果たし、チームのように協力することで、私たちはインターネット上のあらゆるサービスを快適に利用できます。

このようなサーバーの仕組みを深く理解し、実際に構築・運用を行うのが 「サーバーエンジニア」 という職種です。

次のステップ:サーバーを扱う仕事「サーバーエンジニア」を知ろう

サーバーの仕組みがわかってきたら、次はそれを実際に運用するエンジニアの仕事を見てみましょう。

サーバーエンジニアは、Webやアプリを動かすための裏側の仕組み(インフラ)を支える専門職です。

以下の関連記事では、どんな仕事内容で、どんなスキルが求められるのかを詳しく解説しています。

→関連記事:サーバーエンジニアとは?仕事内容・必要スキル・資格・将来性を徹底解説

クラウド時代のサーバー(AWSとの関係)

近年では、多くの企業がオンプレミスからクラウドサーバー(AWSやGCPなど)へ移行しています。

クラウドサーバーは、初期費用が不要で、必要な分だけ使える「従量課金制」で柔軟に運用できるのが特徴です。

たとえば、AWS(Amazon Web Services)では「EC2(仮想サーバー)」というサービスを利用することで、数分でサーバーを立ち上げたり、停止・再起動したりできます。

インフラエンジニアやサーバーエンジニアを目指すなら、AWSの基本構成を理解することは避けて通れないと言えるほど、重要な技術です。

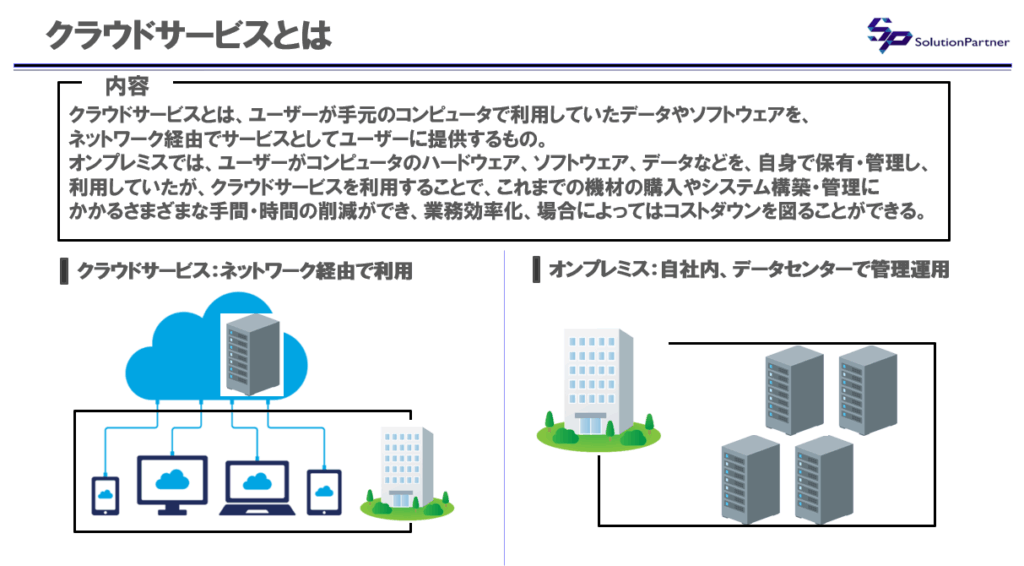

オンプレミス(従来型)サーバーとの違い

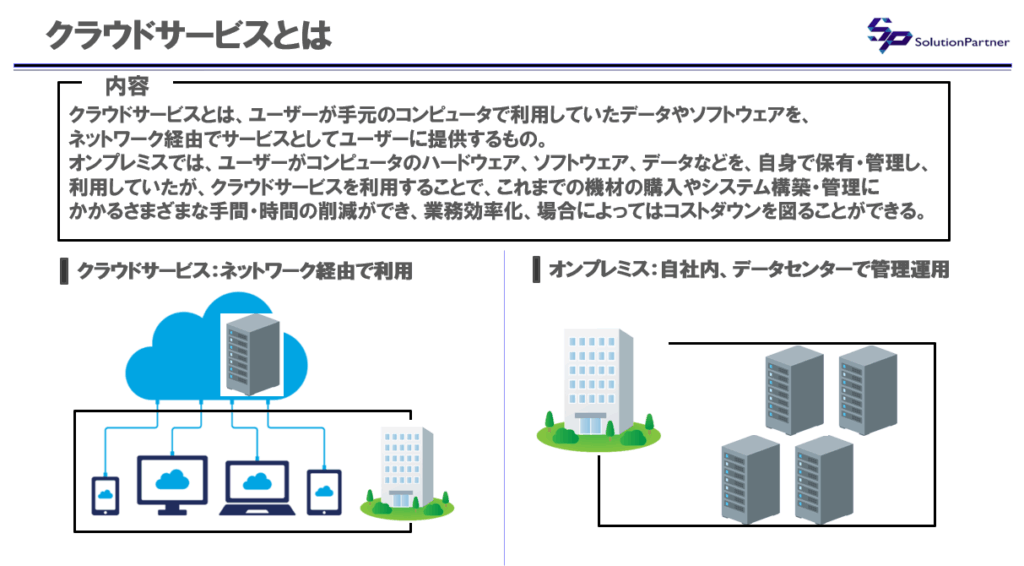

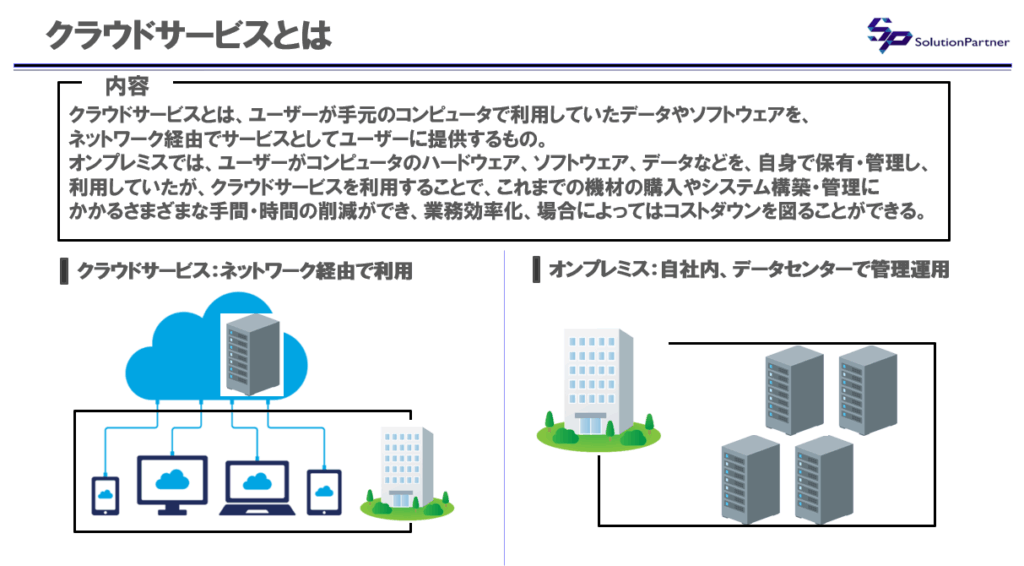

サーバーには大きく分けて、オンプレミス型(自社運用)とクラウド型(外部提供)の2種類があります。

どちらも「サービスを提供する」点は同じですが、設置場所と運用方法が根本的に異なります。

オンプレミスは、自社の社内やデータセンターに物理サーバーを設置し、機材・電源・セキュリティまで自社で管理します。

一方クラウドは、AWSやGCPといったクラウド事業者が提供するサーバーを、インターネット経由で利用します。

利用者は、必要な時だけリソースを借りるイメージです。

図:クラウドとオンプレミスの違い

クラウドサービスとオンプレミスの違いを図で解説

クラウド:インターネット経由で柔軟に利用できる

クラウド(Cloud)は、インターネットを通じてサーバーを利用する仕組みです。

物理的な機材を持たずに、AWS・GCP・Azureといったクラウド事業者が提供するサーバーを必要な時にだけ利用できます。

■クラウドサービスの主なメリット・デメリット;

・メリット:

→初期投資が不要で、数分でサーバーを立ち上げ可能

→利用量に応じた「従量課金制」でコストを最適化できる

・デメリット:

→利用料が積み重なると、長期的にはコストが高くなる場合も

クラウドは、開発スピードを重視するスタートアップや中小企業に特に人気があります。また大企業でも「オンプレ+クラウドのハイブリッド運用」が主流になりつつあります。

オンプレミス:自社で構築・管理する仕組み

オンプレミスは、企業が自社内にサーバー機器を設置して運用する形態です。ハードウェアの購入や設置、電源・空調の確保、障害対応までを自社で行う必要があります。

■オンプレミスの主なメリット・デメリット;

・メリット:

→セキュリティを自社で完全にコントロールできる

・デメリット:

→初期費用が高く、機器更新や運用コストがかかる

企業のセキュリティ要件が厳しい金融・官公庁などでは、現在もオンプレミスが使われています。

比較表:オンプレミスとクラウドの違いまとめ

| 項目 | オンプレミス | クラウド |

| 設置場所 | 自社内・データセンター | インターネット上(外部事業者) |

| 初期費用 | 高い(機器購入・設置) | 低い(従量課金制) |

| 運用負担 | 自社が全て管理 | ベンダーが管理を代行 |

| 導入スピード | 数週間〜数ヶ月 | 数分〜数時間 |

| 柔軟性 | 固定的 | スケールアップ/ダウンが容易 |

| 向いている企業 | セキュリティ重視・安定運用 | スピード重視・コスト最適化 |

企業がクラウドに移行する流れは年々加速しており、クラウド化はエンジニアの必須スキルにもなりつつあります。

そのため、サーバーの知識に加えてクラウド(AWSやGCP)の構成を理解できるエンジニアが求められています。

代表的なクラウドサービス(AWS・GCP・Azure)

現在、世界中のシステムの多くはクラウド上で動いており、その中心となるのが以下の3大クラウドサービスです。

一般的な特徴・傾向としては、以下です。

| サービス名 | 提供企業 | 特徴 |

| AWS(Amazon Web Services) | Amazon | 世界シェアNo.1。機能数・拡張性・信頼性が圧倒的。EC2・S3など豊富なサービスを提供。 |

| GCP(Google Cloud Platform) | データ分析・AI・機械学習に強み。BigQueryなどを活用したデータ処理が得意。 | |

| Azure(Microsoft Azure) | Microsoft | 既存のWindows環境との親和性が高く、企業システムとの統合が容易。 |

クラウド時代のエンジニアに求められるスキルとは?

クラウド化が進む現在、サーバーの知識だけではなく、ネットワーク・仮想化・セキュリティ・自動化といった幅広いスキルが求められます。

中でも最も注目されているのが、クラウドサービスの代表である AWS(Amazon Web Services) に関するスキルです。

AWSは、物理サーバーを使わずに数分で仮想サーバー(EC2)を構築でき、ネットワーク(VPC)やデータベース(RDS)など、あらゆるインフラをクラウド上で扱えます。

クラウド、特にAWSはこれからのインフラエンジニアにとって必須スキルです。クラウドやAWSエンジニアについて詳しく知りたい方は、以下の記事も参考になります。

→関連記事:クラウドエンジニアとは?仕事内容・資格・年収・将来性を徹底解説

→関連記事:AWSエンジニアとは?仕事内容・スキル・資格・年収・将来性を徹底解説

サーバーとOS(オペレーティングシステム)の関係

サーバーが正常に動くためには、OS(オペレーティングシステム)が欠かせません。

OSは、サーバーの「頭脳」としてハードウェアとソフトウェアをつなぐ役割を担っています。

つまり、サーバー本体(ハードウェア)に対して、「どのように動作すべきか」を指示する司令塔のような存在と捉えると良いでしょう。

OSとは何か?サーバーを動かす「頭脳」のような存在

OS(Operating System)とは、コンピューターやサーバーが動作するための基本ソフトウェアです。

私たちが使うPCにもWindowsやmacOSが入っているように、サーバーにも専用のOSがインストールされています。

OSがなければ、サーバーはただの箱(ハードウェア)であり、プログラムを動かしたり、ネットワーク通信を制御することはできません。

サーバーにおけるOSの主な役割は、以下の通りです。

| OSの役割 | 内容 |

| ハードウェア管理 | CPU・メモリ・ストレージ・ネットワークを効率的に制御 |

| ユーザー管理 | 管理者・一般ユーザーなどの権限を制御 |

| ファイル管理 | データを保存・参照・削除できる仕組みを提供 |

| ネットワーク制御 | 他のサーバーやクライアントとの通信を管理 |

| アプリケーション実行 | WebサーバーやDBサーバーなどのソフトを動かす基盤 |

サーバーで使われる代表的なOSの種類

サーバー用途では、一般的なパソコンとは異なり、安定性・セキュリティ・長期運用性が重視されます。

そのため、多くの企業では以下のようなサーバー用OSが使われています。

| OSの種類 | 特徴 | 主な用途 |

| Linux | 無料で安定性が高く、サーバーOSの世界標準。コマンド操作で柔軟に制御可能。 | Webサーバー・クラウド(AWS・GCP・Azure) |

| Windows Server | Microsoft社製。GUIで操作でき、企業内システムとの親和性が高い。 | ファイル共有・社内アプリ・Active Directory |

| UNIX系(AIX / Solarisなど) | 大規模・高信頼性システム向け。主に金融・通信業界で採用。 | 重要システム・基幹業務サーバー |

Linuxが主流である理由

現在、世界中のWebサーバーの約7割はLinuxで動いていると言われています。

これは、Linuxが軽量・安定・無料・セキュリティに強いという特性があり、AWSやGCPなどのクラウドサーバーでも標準OSとして採用されているためです。

インフラエンジニアやサーバーエンジニアを目指すなら、まずLinuxコマンドの基礎を学ぶことが最優先となります。

→関連記事:【Linuxコマンド一覧】LPIC level1に出る、初心者向け基本まとめ

次のステップ:ITインフラ全体を理解しよう

サーバーとOSの関係を理解できたら、次はその周囲を支えるネットワークやクラウドを含む「インフラ全体」に目を向けてみましょう。

サーバーを含むインフラ基盤を設計・運用するエンジニアが、「インフラエンジニア」と呼ばれる職種です。

仕事内容・必要スキル・キャリアパスなどを、以下の記事でわかりやすく解説しています。

→関連記事:インフラエンジニアとは?未経験からわかる仕事内容・年収・キャリアパス

サーバーの種類とは(物理サーバー、仮想サーバー)

サーバーは大きく分けて、物理サーバーと仮想サーバーの2種類があります。

それぞれの特徴を簡単に整理すると、以下の通りです。

| 種類 | 概要 | 主な利用場面 |

| 物理サーバー | 実際のハードウェア上で動くサーバー。1台の機器をそのまま専用利用できる。 | 大規模・高負荷システム、セキュリティ重視の企業 |

| 仮想サーバー | 物理サーバーを分割して、仮想的に作られたサーバー。柔軟でコスト効率が高い。 | 中小企業・開発環境・クラウドサービス |

物理サーバーとは?(共用サーバー・専用サーバー)

物理サーバーは、実際の機器(ハードウェア)をデータセンターなどに設置して利用します。

利用形態には 「共用サーバー」 と 「専用サーバー」 の2つがあります。

■物理サーバーとは:

・共用サーバー

→1台のサーバーを複数のユーザーで共有する。保守や管理はレンタル事業者が行うため、手間が少なく初心者にも扱いやすいが、他ユーザーの影響を受けやすいデメリットもあり。

→向いているケース:低コストでWebサイトを運用したい個人・小規模事業者

・専用サーバー

→1台の物理サーバーを自社だけで利用する。自由に設定やカスタマイズができ、安定性・セキュリティ面に優れていますが、自社で保守管理を行う必要があります。

→向いているケース:高トラフィック・セキュリティ重視の企業や官公庁

仮想サーバーとは?(クラウドサーバー・VPS)

仮想サーバーは、1台の物理サーバーを分割して複数の仮想サーバーを作る仕組みです。

「クラウドサーバー」と「VPS(仮想専用サーバー)」の2つが代表的です。

■仮想サーバーとは:

・クラウドサーバー

→AWS(Amazon Web Services)やGCP、Azureなどが提供する、インターネット経由で利用するサーバー。利用した分だけ課金され、スケール(拡張・縮小)が自由にできます。

→メリット:初期費用不要、すぐ利用可能、拡張・停止が簡単

→デメリット:長期利用ではコストが増える可能性、ベンダー依存が発生しやすい

・VPS(Virtual Private Server)

→1台の物理サーバーを仮想的に分割し、1ユーザーが1領域を専用利用する形式。自由度が高く、OSや設定を自分で管理できますが、技術知識が必要です。

→向いているケース:コスパ重視で、サーバー設定を学びたい初・中級エンジニア

物理サーバーと仮想サーバーの違い(比較表)

| 項目 | 物理サーバー | 仮想サーバー |

| 設置場所 | データセンターなどに実機設置 | クラウド・仮想環境上 |

| 運用管理 | 自社または事業者が直接管理 | ベンダーが基盤を管理 |

| 柔軟性 | 低い(スケール不可) | 高い(スケール自在) |

| コスト | 初期費用・維持費が高い | 利用分課金でコスト最適化 |

| 安定性 | 高い(専用利用) | 環境共有のため変動あり |

現在は「仮想サーバー」や「クラウドサーバー」が主流になってきていますが、金融機関や官公庁など多くの環境において、今でも「物理サーバー」が使われています。

どちらが優れているかではなく、用途とコストに合わせた選択が重要です。

サーバーやOSを扱う、サーバーエンジニアとは?

ここまで見てきたように、サーバーはWebサイトやアプリを動かす「裏側の仕組み」です。

そのサーバーを設計・構築・運用しているのが、サーバーエンジニアと呼ばれる職種です。

インフラエンジニアの中でも、特にサーバーやOS(Linux、Windows Serverなど)に特化しているのが特徴です。

サーバーエンジニアの仕事内容とは

サーバーエンジニアの仕事は、大きく分けて、以下の3工程に分類されます。

| 工程 | 内容 | 具体例 |

| 構築 | サーバー環境を設計・構築する | Linuxの設定、Webサーバー(Apache/Nginx)の導入、ユーザー権限設定など |

| 運用 | 稼働中のサーバーを安定して動かす | ログ監視・バックアップ・障害対応・セキュリティ更新など |

| 保守 | システム変更やトラブルの原因を分析して改善 | 負荷分散設定、サーバー性能チューニング、リソース最適化など |

サーバーは「常に動き続ける」必要があるため、運用・保守エンジニアは24時間365日安定して稼働させるための監視・メンテナンスを行っている場合もあります。

また近年では、AWSやGCPなどのクラウドサーバーを構築・運用できるスキルも必須になりつつあります。

→関連記事:サーバーエンジニアとは?仕事内容・年収・キャリアパス【AWS/クラウド時代】

サーバーエンジニアに向いている人とは

サーバーエンジニアは専門職であり、技術者でもあるため、向き不向きがある職種といえます。

ここではサーバーエンジニアに向いている人の特徴を説明します。

| 向いている人 | 理由 |

| コツコツ作業が得意な人 | サーバーの構築・設定は地道な作業が多いため |

| 論理的に考えるのが好きな人 | 障害対応や原因分析で論理的な思考力が活きる |

| トラブルを解決するのが好きな人 | 障害対応など「解決力」が求められる |

| 裏方で支える仕事にやりがいを感じる人 | サーバーは“見えないけれど欠かせない存在”だから |

上記のような特徴を持つタイプの方は、サーバーエンジニアに向いている可能性が高いでしょう。

→関連記事:サーバーエンジニアはやめとけ?向いている人・向いていない人の特徴を解説

未経験からサーバーエンジニアになるには?

サーバーエンジニアは、未経験からでも挑戦できる職種です。

まずは以下のステップを踏むことで、最短ルートで実務に近づけます。

| ステップ | 内容 | おすすめ資格・教材 |

| ステップ1:基礎学習 | OS(Linux)やネットワークの基礎を学ぶ | LPIC/LinuC Level1 |

| ステップ2:実機・仮想環境で練習 | 仮想環境(VirtualBoxなど)やAWS無料枠で操作体験 | AWS Cloud Practitioner(CLF) |

| ステップ3:資格+転職活動 | 学んだ知識を証明して転職へ | LPIC-1/CCNA/AWS SAA など |

LPIC/LinuCでサーバー基礎を学び、AWSでクラウド実務に触れるのが最も効率的なルートです。

→関連記事:未経験からサーバーエンジニアになるには?仕事内容・必要スキル・勉強法・転職ロードマップ

次のステップ:インフラエンジニアとしてキャリアを広げよう

サーバーエンジニアの知識をさらに広げると、ネットワーク・クラウド・セキュリティなどを扱う「インフラエンジニア」へキャリアアップが可能です。

未経験からのキャリア構築や、将来の年収アップを見据えたい方は、以下の記事でインフラエンジニアのキャリア全体像をチェックしてみましょう。

→関連記事:未経験からインフラエンジニアになるには?後悔しない学習・資格・転職ステップ

まとめ:サーバーの基礎を理解し、クラウド時代のスキルを磨こう

ここまで、サーバーの仕組み・種類・役割・OSとの関係、そしてクラウドとの違いまでを見てきました。

サーバーは、Webサイトやアプリ、メールなど、私たちの日常の裏側を支える「縁の下の力持ち」であり、ITインフラの土台となる最も重要な存在です。

ここでは重要なポイントを、3つに整理します。

■この記事のまとめ:

・サーバーとは?

→ 情報やサービスを「提供する側」のコンピューター。クライアント(PC/スマホ)のリクエストに答える役割。

・クラウドが主流

→ 物理サーバーからAWSやGCPといった仮想サーバー(クラウド)への移行が進んでいる。これがインフラエンジニアの必須スキル。

・OS(Linux)はサーバーの「頭脳」

→ サーバーを動かす基盤となるソフトウェアで、Linuxはクラウド時代に必須の知識。

今後のステップ

サーバーの基本を理解できたら、次は資格学習(LPIC・LinuC)やクラウド技術(AWS・GCP)に進むのがおすすめです。

特に未経験からエンジニアを目指す場合、以下の2ステップで学ぶとスムーズです。

| ステップ | 内容 | おすすめ記事 |

| ステップ1:Linuxの基礎を学ぶ | サーバーの設定や操作を理解するための第一歩 | LPIC-1とは?試験範囲・難易度・勉強法を徹底解説【初心者・未経験者必見】 |

| ステップ2:クラウドを体験してみる | AWSの無料枠でサーバー構築を体験 | AWSの勉強方法まとめ|未経験からエンジニアを目指すロードマップ |

またITインフラの学習は、以下記事が参考になります。

→関連記事:未経験インフラエンジニア勉強法と学習順序、最短ロードマップ

→関連記事:インフラエンジニアの資格ロードマップと学習順番

キャリアを広げたい方へ

サーバーの仕組みを理解すると、インフラ・ネットワーク・クラウドなど、ITインフラ全体を支える職種へのキャリアアップが見えてきます。

もし「自分に合うキャリアが知りたい」、「どの資格から始めるべきかわからない」という方は、インフラ専門のアドバイザーに無料で相談してみるのもおすすめです。

\ 未経験からインフラエンジニアへ!キャリアの第一歩を踏み出そう /

無料キャリア相談をしてみる関連リンク集

■勉強・スキル・資格:

・LPIC-1とは?試験範囲・メリット・勉強の始め方

・CCNAとは?試験概要・難易度・メリットを解説

・インフラエンジニアに必要な学習ロードマップ

・インフラエンジニアの資格ロードマップまとめ

■キャリア・転職:

・インフラエンジニア職種マップ|主要職種の違いとキャリアパスを徹底解説

・インフラエンジニアとは?未経験からわかる仕事内容・年収・キャリアパス

・サーバーエンジニアとは?仕事内容・必要スキル・資格・将来性を徹底解説

・クラウドエンジニアとは?仕事内容・資格・年収・将来性を徹底解説

・未経験からインフラエンジニアになるには?後悔しない学習・資格・転職ステップ