こんにちは、インフラ系エンジニア専門の転職エージェントの中の人です。

「サーバーエンジニアに資格は必要?」

「LPICやAWS、、どれから取るべき?」

こうした疑問を持つ方は多いですが、結論から言うと、資格は「意味ない」どころか、キャリアを伸ばすための有効な武器です。

ただし、評価されるには「どの資格を・どの順番で」取るかという戦略も重要です。

この記事では、多くの採用現場を見てきた知見を踏まえて、実務や転職で高く評価される「資格ロードマップ」を解説していきます。

■この記事でわかること:

・資格の正しい(おすすめ)順番

・難易度・勉強時間の目安

・取得後のキャリアアップ(未経験転職、構築・クラウドへのロードマップ)

また「サーバーエンジニアの仕事内容やキャリアの全体像」を知りたい方は、先に以下の記事をご覧ください。資格だけでなく、仕事内容・年収・将来性などをまとめています。

→関連記事:サーバーエンジニアとは?仕事内容・必要スキル・年収・キャリアパスまとめ

【最短ルート】現状から選ぶサーバーエンジニア資格ロードマップ

サーバーエンジニアの資格は種類が多いため、「どれから取るべきか」で迷いやすいと言えます。一方で、今のあなたの現状によって「最短ルート」はほぼ決まっています。

まずは以下の表で、あなたの現在地から目指すべきゴールを特定しましょう。

現在地別|サーバーエンジニア資格の最短ルート早見表

| 現状 | 最初に取るべき資格 | 次に狙う資格 | 目指せるキャリア例 |

| 未経験・学生 | LinuC-1 / LPIC-1 | LinuC-2 / LPIC-2 | サーバー運用・保守 |

| 運用保守 1〜2年 | LinuC-2 / LPIC-2 | AWS SAA | サーバー構築・クラウド |

| 構築経験あり | AWS SAA | AWS SAP | 設計・クラウドエンジニア |

| Windows環境中心 | AZ-104 (Azure) | LinuC-1 / LPIC-1 | ハイブリッドクラウド担当 |

| 幅を広げたい | LinuC + AWS | Python / IaC関連 | クラウド・SRE |

※あくまで最短ルートの一例です。実務内容や志向によって最適解は前後します。

またLinuC-2/LPIC-2の前後でCCNAも取得できると、サーバーとネットワークの関係性が理解しやすくなり、AWSなどクラウド領域へもスムーズに進みやすくなります。

さらにWindowsサーバー中心の現場では、Azure資格(AZ-104)から入る方が評価されやすいケースも多くあります。ただし将来の選択肢を広げるなら、Linux系資格も押さえておくのが安全です。

重要ポイント:サーバー資格選びの重要な考え方

サーバー資格は、「汎用スキル(Linux)」か「クラウド依存スキル(AWS/Azure)」かで、将来的にキャリアの「潰しが効くかどうか」が大きく変わります。

だからこそ、今の環境だけでなく「次にどこへ進みたいか」から逆算して資格を選ぶことが重要です。

次からは、未経験・初心者が迷わず進めるように、サーバーエンジニアにおすすめの資格取得の正しい順番とロードマップを解説していきます。

【資格の正しい順番】サーバーエンジニアの学習ロードマップ

サーバーエンジニアの資格は、「やみくもに取得を目指す」と非効率です。現場で求められる役割に合わせて4つのステップで段階的に進めるのが最短ルートです。

【ステップ1】土台作り:最初に取るべき「Linux基礎」

サーバーエンジニアのコアスキルはLinuxです。まずはOSの基本操作を証明する資格からスタートしましょう。

■推奨資格:LPIC-1 または LinuC-1

・学べる内容: Linuxの基本操作、権限管理、ネットワーク設定の基礎など

・位置づけ: 未経験からの転職や、運用監視から抜け出すための実質的なスタートライン

■あると尚可、補強資格:

IT未経験なら「ITパスポート」や「基本情報」でIT全般の基礎を固めるのも有効ですが、実務直結を狙うならLPIC-1またはLinuC-1を優先しましょう。

【ステップ2】運用保守からの脱却:構築スキルを伸ばす

ここは「指示通りに動かす」運用から、「自分で作る」構築フェーズへ上がるための重要ステップです。

■推奨資格:LPIC-2 または LinuC-2

・学べる内容: 各種サーバー(Web/DNSなど)の設定、トラブル対応力など

・位置づけ: 「構築を任せられる」という客観的な証明、年収アップに直結します。

■補強資格(強く推奨):CCNA

サーバーOSとネットワークは切り離せません。CCNAで通信の仕組みを学ぶことで「ネットワークもわかるサーバーエンジニア」として希少価値が大きく高まります。

→ 関連記事:ネットワークエンジニア資格ロードマップ|CCNAから上流設計まで

【ステップ3】市場価値の最大化:クラウド設計・上流工程

構築経験を積んだ後は、現代のインフラに不可欠なクラウド(AWS/Azure)へ進むステップです。

■推奨資格:AWS SAA(ソリューションアーキテクト – アソシエイト)

・学べる内容: クラウド基盤の設計・セキュリティ・コスト最適化など

・位置づけ: クラウドエンジニアやSRE職への登竜門として、採用現場で評価されやすい

■あると尚可、補強資格:

・AWS SAP: 大規模設計を担う上級者向け。

・AZ-104 (Azure): Windows環境や大手企業案件に強い。

・応用情報技術者: マネジメントや要件定義など「上流工程」を目指すなら必須。

【ステップ4】超上級者向け:スペシャリストへの道

クラウドを極めるなら、最後は「通信の深部」を理解する必要があります。

■推奨資格:ネットワークスペシャリスト(ネスペ)

ネスペは、サーバーエンジニアにとって必須ではありません。一方で「通信の本質を理解したクラウドアーキテクト」として差別化を図れ、市場価値を更に高く積み上げられます。

補足|資格をキャリアの通過点と考える

なお、資格の順番を考える前に重要なのが、「サーバーエンジニアがどんなキャリアの途中段階にある職種なのか」を理解しておくことです。

資格はゴールではなく、「未経験 → 運用 → 構築 → クラウド/設計」へ進むための通過点です。ゆえに全体像を押さえた上で資格ルートを見ると、遠回りや無駄な勉強を避けやすくなります。

→関連記事:未経験からインフラエンジニアになるまでの全体ロードマップを見る

サーバーエンジニアに資格は必要?「意味ない」と言われる理由と真実

SNSなどでは「資格は意味ない」と言われることがあります。それは現場が「実務スキル(構築やトラブル対応スキルなど)」を最重視するためです。

しかし、現実は「資格がある人ほど、希望する環境へ早く異動・転職している」という事実もあります。ここでは、資格に対する誤解と真実を整理していきます。

「資格に意味ない」と言われやすい理由と落とし穴

「資格よりも経験」と語る人の多くは、資格がなくても経験が積める環境で「既に豊富な現場経験がある人」です。いわば環境に恵まれている人と言えます。

一方で、未経験や運用保守のフェーズにいる人にとって、資格がないと脱出できない環境にいる場合も多くあります。

また資格は「知識の証明」だけでなく、「学習意欲の証明」としても利用できます。

「知識はあるけど、手が動かない」という批判は、現場に入ってから解消すればよい問題でもあります。むしろ、知識の土台がないまま現場に入る方が、成長が遅れるケースも少なくありません。

資格が評価される3つの「決定的な場面」

現場経験が重視されるIT業界でも、以下のタイミングでは、資格が「実力」としてカウントされます。

■資格が評価される場面:

・転職活動での書類選考・面接:

→ LPICやAWS資格などがあるだけで、選考通過率が大きく高まる傾向

・社内評価・昇給タイミング:

→ 資格手当(例:月1〜2万円など)を設けている会社は多く、年収・評価項目にも直結

・上流工程への足掛かり:

→「運用から構築」、「設計からクラウド」など、異動時の客観的な判断材料になる

実際LPIC取得を起点として、未経験から構築案件へ内定した事例など、当社の支援現場でも数多くあります。このように、資格は「停滞するキャリアを、大きく動かすための武器」となります。

結論:資格は「次のキャリアへのパスポート」

資格はゴールではありません。「次のステージへ進むためのパスポート」です。 合格を通過点とし、そこから得た知識を実務やクラウドスキルへと繋げることで、市場価値は急激に高まります。

「今の環境では評価されない」と感じるなら、それは資格の問題ではなく、努力を評価しない環境(会社)の問題かもしれません。

他のインフラ資格も比較してみたい方へ

インフラ・サーバー・ネットワーク・クラウドなど、以下の関連記事では職種別におすすめの資格をまとめ、難易度の目安も解説しています。

→関連記事:インフラエンジニア資格まとめ|おすすめ資格と難易度マップ

ITSSレベル別:サーバーエンジニア資格の難易度一覧

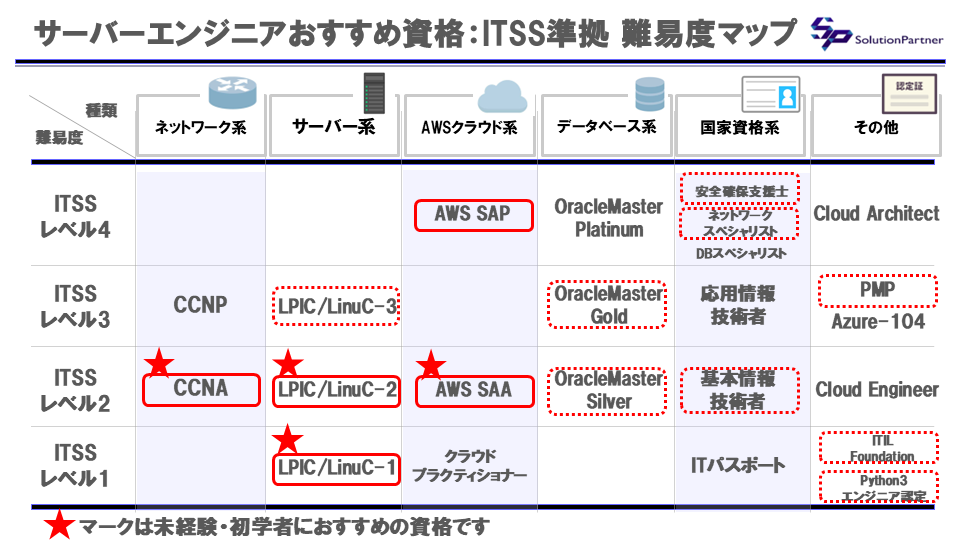

資格選びの指標として、国が定めたITスキル標準(ITSS)があります。ITSSは「どの資格が、実務のどのレベルに相当するか」を示す目安です。

※以下図:ITSSレベルを基準に、サーバー・ネットワーク・クラウド関連資格を整理した全体マップ

※出典:ITSSキャリアフレームワークを参考に当サイトで整理

この図からも分かるように、LPIC/LinuC → CCNA → AWS と、ITSSレベルを1段ずつ上げていく設計が基本になります。

ITSSレベル別:主要資格の難易度・比較マップ

サーバーエンジニアに関連する主要資格の難易度・学習時間・費用の目安をまとめました。

| 資格名 | ITSS | 難易度 | 学習時間 | 受験料(税込み) | 特徴 |

| LPIC-1 / LinuC-1 | Lv.1 | ★★☆☆☆ | 80〜120h | 33,000円 | 未経験者の登竜門。Linux基礎。 |

| CCNA | Lv.2 | ★★★☆☆ | 120〜150h | 46,860円 | 通信の仕組みを理解し、市場価値向上。 |

| LPIC-2 / LinuC-2 | Lv.2 | ★★★★☆ | 150〜200h | 33,000円〜 | 構築フェーズで戦力になれる。 |

| AWS SAA | Lv.2 | ★★★★☆ | 100〜150h | 22,000円 | クラウド案件への必須チケット。 |

| 応用情報技術者 | Lv.3 | ★★★☆☆ | 200h | 7,500円 | 上流工程・マネジメントへの足がかり。 |

| AWS SAP | Lv.4 | ★★★★★ | 200〜300h | 44,000円 | クラウド設計・最上位レベル。 |

※学習時間は経験者目安です。未経験者は1.5倍ほどの時間を想定してください。

未経験から挑戦する際の注意点

いきなり上位資格(AWS SAAなど)を狙っていくのは非効率になります。

まずは LPIC-1 → LPIC-2 → AWS SAA の順に、ITSSレベルを1段ずつ上げていくのが、最も挫折せず、企業からも評価されやすいルートになります。

目的別に選ぶ!おすすめ資格の組み合わせ

ここでは、サーバーエンジニアが抱える主要なキャリア目標(目的)別に、転職現場で評価されやすい資格の組み合わせを解説していきます。

【目的1】未経験・IT知識ゼロから「まずは転職」したい

未経験からサーバーエンジニアになりたい場合、最優先は、企業に「自走できる基礎力」を示すことです。

おすすめ資格:LinuC-1 または LPIC-1

理由:

実務直結のLinux操作が身につくため、面接で「家でサーバーを立ててみた」という具体的なアピールが可能になります。

特に20代後半以降の方は、 汎用的な基本情報技術者より、即戦力性をアピールできるLinux資格を優先しましょう。

【目的2】夜勤・運用保守から「構築」へステップアップしたい

「システムを守る側のみ」を卒業し、自分の手で「システムを作るフェーズ」へ進むためのセットです。

おすすめ:LinuC-2 (LPIC-2) + CCNA

理由:

サーバー構築に必要な基礎知識をより深め、加えて専門的なネットワーク知識を身につけることで、システム全体を視野に入れた問題解決が可能になり、構築フェーズで市場価値が大きく高まります。

【目的3】年収700万超えの「クラウド設計・SRE」を目指す

高年収・上流工程へ進むには、「特定技術の深堀り」だけでなく「設計・ビジネス視点」が求められます。

おすすめ:AWS SAA → AWS SAP(+尚可で応用情報)

理由:

AWS SAAで設計の土台を作り、SAPで上位設計まで担える人材になるため、年収700万超えのクラウド設計・SRE職で評価されやすいルートです。

※応用情報は、要件定義や上流工程の理解を補強したい場合に有効です。

→関連記事:サーバーエンジニア勉強ロードマップ|未経験から構築スキルに近づく最短ステップ

資格取得後に「年収とキャリア」を一段上げるための考え方

資格取得はスタートラインです。手にした「資格」をどう使えば、年収アップや構築・クラウド職へのキャリアが叶うのかについて、現場のリアルな視点で解説していきます。

① 役割の変化と年収の相場

資格を積み上げるごとに、役割と年収も段階的に引き上げやすくなります。特に初級~中級フェーズでは顕著です。

■役割と年収の相場:

・運用・保守(年収300〜450万): LPIC-1などの基礎資格。指示通りの作業が主体

・構築・設計(年収450〜700万): LPIC-2やAWS SAA。自ら環境を作り、提案する立場へ

・クラウド・SRE(年収700万〜): AWS SAPや自動化など、システム全体の信頼性を設計

特に「オンプレ構築経験 + AWS資格」の組み合わせは、現在最も市場価値が高く、年収が跳ね上がりやすい層です。

→関連記事:インフラエンジニアのキャリアパス・ロードマップ|運用から設計・クラウドへ

② 資格を「年収アップ転職」に直結させる3つの戦略

勤務先によっては、資格を取ったのに「給料もキャリアが変わらない」という事態もよくあります。資格を転職で活かす場合は、以下の3点を意識すると尚有効です。

■資格を年収アップ転職につなげるコツ:

・「実務能力」として面接で語る:

→資格名を出すだけでなく、アウトプットをセットで説明すると評価が変わる

・資格取得から3ヶ月以内に動くと尚高評価:

→取得直後は、知識が鮮明かつ「意欲」が最も高く評価される「ゴールデンタイム」

・正しく評価される環境を選ぶ:

→資格の評価・効果が得られにくい会社も多い、上流・クラウド比率が高い会社を狙う

実際に「資格を取っただけでとどまる人」と、「資格を起点に転職(環境を変える)人」では、年収が100万円以上違うこともあります。

→関連記事:インフラエンジニアの年収相場と上げ方|商流と役割で決まる現実

資格は「取って終わり」ではなく、「どう活かすか」で市場価値が変わります。学んだ知識を実務で活かし、戦略的に環境を選ぶことこそが、年収アップの最短ルートです。

あなたのスキル・経験に合った次のキャリアステップを、インフラ専門アドバイザーと一緒に考えてみませんか?

\ 次のキャリアステップを具体化したい方へ /

LPIC・AWSなどの資格を活かして、構築・設計・クラウドへステップアップしたい方へ。

あなたの現在地と目標をもとに、最適なキャリアルートから求人までをご提案します。

※オンライン面談OK・在職中の方も歓迎です

挫折しないための資格勉強の進め方

LPIC・CCNA・AWSなど、どの資格でも共通して言えるのは、効率よく合格する鍵は「教材選び」よりも、アウトプットを習慣化することです。

おすすめ教材:

定番の「Ping-t(Web問題集)」を軸として、「あずき本(LPIC)」や「黒本(CCNA)」などの定番テキスト・問題集を1冊用意すれば十分です。

「手」を動かす:

VirtualBoxやAWSの無料枠を活用し、コマンドを実際に叩きましょう。座学だけの知識は、転職面接ですぐに見抜かれてしまいます。

独学かスクールか:

費用を抑えるなら独学で十分です。最短で転職を目指すなら、学習と転職支援がセットになったスクールを活用するのも一つの戦略です。

最大の落とし穴は「完璧主義」:

「完璧に理解しないと次に進めない」と考えると挫折しがちです。6割理解で先に進み、全体像を早くつかむことが合格への最短ルートです。

まとめ:資格は「キャリアを前に進める通過点」

サーバーエンジニアの資格は、ゴールではありません。次の役割に進むための中間目標です。

また、サーバーエンジニアとして成長していくには、

基礎(LPIC/LinuC-1)→構築(LPIC/LinuC-2)→設計・クラウド(AWS SAA/SAP)

という順で進むのが最も効率的です。

さらに、LPIC-2の前後で CCNA を学んでおくと、サーバー構築だけでなく、ネットワークトラブルの切り分けまで対応できるようになり、市場価値の高い「クラウドエンジニア」 にさらに一歩近づけます。

資格を取ることで「現場での役割が上がる」、「年収が上がる」、「転職の選択肢が増える」など、

あなたのキャリアの選択肢は確実に広がっていきます。

資格を取って終わりにする人も少なくないですが、私たちが見てきた限り、資格を「キャリア設計の一部」として考えた人ほど、転職後の満足度が高いです。ぜひ、あなたも一歩ずつ進めてみてください。

一人で悩んでも解決しない・不安が解消されないときは、インフラ専門のキャリアアドバイザーに相談して、あなた専用の「学習+転職ロードマップ」を一緒に描いてみましょう。

■関連記事:資格とキャリアをさらに深掘りしたい方へ

→関連記事:【まとめ】サーバーエンジニアとは?仕事内容・年収・キャリアパスを解説

→関連記事:サーバーエンジニア勉強法|未経験から構築へのロードマップ

→関連記事:サーバーエンジニアの平均年収|年代・仕事内容・資格別に徹底解説

→関連記事:クラウドエンジニア資格の順番と難易度|AWS・Azure・GCP初心者向け

よくある質問(FAQ)

ここでは、サーバーエンジニアの資格について、よくある質問をまとめました。

Q1. サーバーエンジニアに資格は本当に必要ですか?

A. 絶対条件ではありませんが、未経験者や運用保守からキャリアアップしたい人にとっては強力な武器になります。

資格は「学習意欲」、「基礎理解」、「自走力」を客観的に証明できるため、転職活動でも評価されやすいです。

Q2. LPICとLinuCはどちらを取るべき?

A. お好みでOKです。出題範囲はほぼ同じであり、就職・転職ではどちらでも評価されるため、興味がある方を一つ選択しましょう。

悩むようであれば、「外資からも評価される汎用性のLPIC」と「日本市場特化で、近年人気が高まっているLinuC」という観点で切り分けてもOKです。

→関連記事:LPICとLinuCの違いを徹底比較|どっちを取るべきか解説

Q3. LPIC-1を取る前にAWSを勉強しても大丈夫?

A. 問題ありません。ただし、AWSの理解にはLinux基礎が必須です。

LPIC-1レベルの基礎を固めてからAWSに進むと、理解がスムーズで「設定の意味」などがつかみやすくなります。おすすめ順序は「LPIC-1 → LPIC-2 → AWS SAA」です。

Q4. 勉強が続かない時はどうすればいい?

A. 「毎日30分だけやる」と決めるのが最も効果的です。

完璧を目指す必要はありません。学習の「継続習慣」を作ることが最短ルートです。

Q5. 「サーバーエンジニアはやめとけ」と聞きますが、本当ですか?

A: 「保守運用から抜け出せない環境」にいる場合に言われがちです。

一方で、この記事で紹介したロードマップに沿って、資格を武器に構築・クラウド工程へステップアップすれば、将来性の高いキャリアを築けます。

→関連記事:運用保守はやめとけ?底辺と言われる理由と後悔しない判断基準

Q6. 未経験からだと勉強は「きつい」ですか?

A: 最初は用語に慣れるなど大変です。

しかし、LPICやLinuCなど難易度の低い順に学習ステップを踏めば、着実に習得可能です。

→関連記事:サーバーエンジニアはやめとけ?きつい理由と抜け出すキャリア戦略

■あわせて読みたい

→ 【まとめ】サーバーエンジニアとは?仕事内容・必要スキル・将来性を徹底解説

→ サーバーエンジニアに将来性はある?クラウド・AI時代のキャリア戦略

→ サーバーエンジニアの勉強法・学習ロードマップ

→ サーバーエンジニアの平均年収|年代・仕事内容・資格別に徹底解説

→ サーバーエンジニアのキャリアパス徹底解説|運用止まりから設計・クラウドへ