こんにちは、インフラ系エンジニア専門の転職エージェントの中の人です。

「インフラエンジニアの資格、どれから取ればいいの?」

「順番を間違えると、ムダになるって本当?」

そんな悩みを持つ方はとても多いです。

実際、資格の順番を誤ると、基礎が抜け落ちて理解がつながらなかったり、勉強だけして実務につながらないというケースが少なくありません。

逆に、順番を意識して学べば、未経験からでもスピーディに「構築」、「クラウド設計」へステップアップできます。

この記事では、未経験者・経験者それぞれにとっての「最適な資格の順番と勉強ロードマップ」を解説します。

\ あなたに合った資格の順番を知りたい方へ /

現在のスキルや経験に合わせて、最短でキャリアを伸ばす資格ルートを無料で診断します。

無料キャリア相談を予約する(資格の順番を診断) →※在職中・未経験の方も歓迎です。オンライン面談OK。

また、インフラエンジニアの資格の種類や難易度を一覧で比較したい方は、以下の関連記事をあわせてお読みください。

→関連記事:インフラエンジニアに資格は必要?おすすめ資格一覧と取得順番・難易度を解説

なぜ資格の「順番」を間違えると挫折するのか?

インフラ資格は種類が多く、表面的にはどれも「キャリアアップに良さそう」に見えます。

しかし、知識の積み上げ順序を意識せずに学ぶと、以下のような失敗に陥りがちです。

よくある失敗パターン3つ

多くのエンジニアが資格取得の途中でつまづく原因は、次の3つの「順番の誤り」が多くを占めます。

① いきなり上級資格に挑戦して挫折する

【例】未経験なのに、いきなりAWS SAP(上級)やCCNPに挑戦する

「市場価値が高いから」という理由で、基礎知識がない状態で応用分野に進むと、専門用語や前提知識の壁にぶつかり、学習が全く進まなくなります。

基礎資格(LPIC-1/LinuC-1、CCNA、AWS SAAなど)は、遠回りではなく、むしろ上級資格への最短ルートです。 「実務を理解するための土台」を学ぶステップだと捉えましょう。

② 業務と関係ない資格を取ってモチベが続かない

【例】運用監視中心の現場なのに、データベースやプログラミング資格に着手する

「ITだから何でも役立つはず」と思って学び始めても、実務に直結しない内容だと現場で活かす機会が少なく、モチベーションが維持できません。

資格は「キャリアの目的に沿って選ぶ」ことが大切です。

もし今の業務が運用フェーズなら、構築で評価されやすいLPICやCCNAなどから始める方が圧倒的に効果的です。

③ 勉強の順番が前後して理解が断片的になる

【例】Linux(LPIC)より先にクラウド(AWS)の勉強を始める

クラウド(AWSなど)は、その多くがLinuxやネットワークの概念の上に成り立っています。

サーバーの基礎知識(Linuxコマンド、OSの仕組み)がない状態でクラウドを学んでも、用語やエラーの意味が理解できず、「点の知識」にしかなりません。

結果として、試験には合格できても、実務で応用が利かない状態に陥ってしまいます。

順番を意識するだけで学習効率が倍になる理由

資格の学習を「基礎→実務→応用」という正しい順番で行うと、点の知識が、線としてつながり、学習効率は飛躍的に高まります。

■基本となる順番:

・基礎の定着:

→比較的やさしいLPIC-1/LinuC-1などで、インフラの基本やOSの基礎を学ぶ。

・知識の応用:

→その知識を土台として、CCNAで「ネットワーク」、AWS SAAで「クラウド」という別分野に応用する。

・実務へ転換:

→応用した知識を実務で活用し、経験を積むことで、資格が持つ「客観的な証明力」が「実務経験」という強力な武器に変わります。

この順番は、転職市場でも「基礎ができており、応用力もある」と評価される要素です。

次からは、未経験からインフラエンジニアを目指す方向けに、最短で構築フェーズへ進むためのロードマップを紹介していきます。

【未経験者向け】最短合格&転職ロードマップ(ステップ0〜3)

未経験からインフラエンジニアを目指すなら、最短ルートは「基礎資格を1つ取って転職→実務でスキルを磨く」ことです。

資格をたくさん取るよりも、1つの合格で行動に移すほうが圧倒的に効率的です。以下では、未経験から転職・キャリアアップまでの4ステップを整理していきます。

ステップ 0(任意):ITパスポートでIT用語の基礎を理解する

ITパスポートは、IT業界で使われる「共通言語(サーバー/ネットワーク/クラウドなど)」を体系的に学べる入門資格です。ただし、転職市場での評価はそれほど高くありません。

目的は「勉強のウォーミングアップ」としてITの全体像をつかむことです。

時間に余裕がある方は挑戦してもよいですが、ITパスポートをスキップして、すぐにLPICやCCNAから始めてもまったく問題ありません。

ステップ1:LPIC-1またはCCNAを取得する(ここで転職可能)

未経験からインフラエンジニアを目指す場合、LPIC-1(LinuC-1)またはCCNAのどちらか1つを取得すれば十分です。

どちらも「構築運用スキルの基礎」を学べるため、未経験転職で実際に評価されやすい資格です。

■未経験者におすすめの資格:

・LPIC(LinuC):Linuxサーバーの構築・操作スキルを証明

・CCNA:ネットワークの基礎設定や通信の仕組みを理解

どちらを先に取ってもOKですが、難易度の観点からだと、文系・未経験の方はLPIC(LinuC)から始めると挫折しにくいです。

この1資格だけで、「監視」だけでなく、「運用保守」から「構築補助」などの求人には応募できるレベルになります。

ステップ2:資格を活かして転職活動を始める

資格を取ったら、学んだ内容を早く「実務」で使うことが重要です。現場でLinuxコマンドやネットワーク設定を扱うことで、理解が一気に深まります。

特に未経験転職の場合、資格を持っている時点で「学ぶ意欲」、「基礎理解力」が証明されるため、書類選考や面接の通過率が大幅に上がります。

LPIC-1/CCNAのどちらか1つを取った段階で、転職活動を始めてOKです。

一つ資格を取った後は、実務でスキルを積むことこそ、次のステップ(構築→設計→クラウド)への最短ルートになります。

ステップ3:AWS認定 SAAでクラウドキャリアへステップアップ

転職後、実務に慣れてきたら次に目指したいのが、AWS認定 Solutions Architect Associate(SAA)です。

クラウド環境の設計・運用スキルを学ぶことで、構築から設計・提案フェーズへ進む準備ができます。

AWS資格は単体では評価されにくいですが、実務経験と組み合わせることで評価が一気に上がるのが特徴です。

特に、LPIC/CCNA+AWS SAAの組み合わせは、「クラウド時代に通用するインフラエンジニア」の王道ルートです。

→関連記事:クラウドエンジニアに必要な資格の順番と選び方|未経験から最短ルート解説

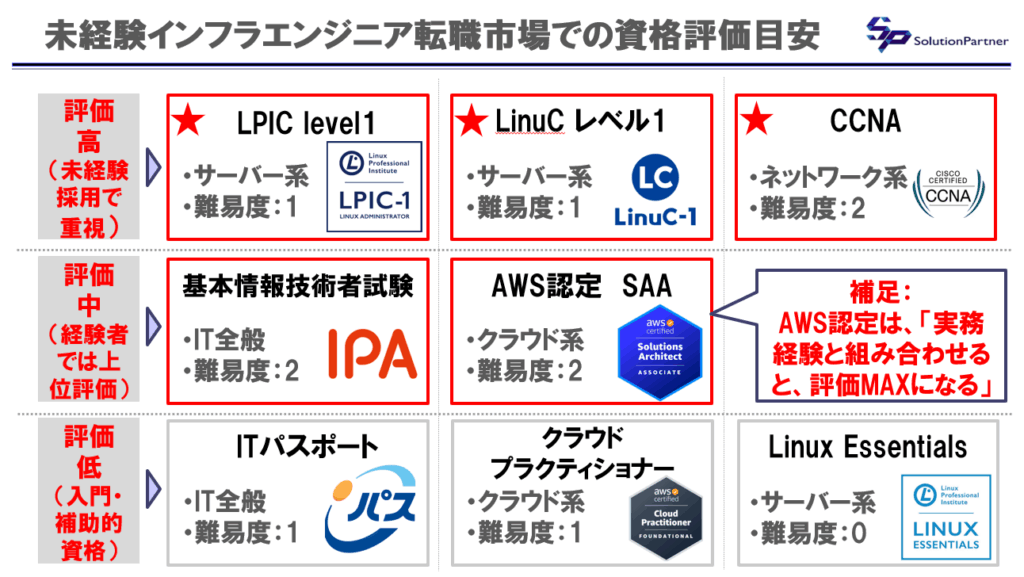

資格評価マップで全体像を把握しよう

以下の図は、未経験者が取得すべき主要資格を「未経験転職市場での評価」と「難易度」で整理したものです。どの資格から始めるべきかを事前に把握しておきましょう。

▼ 図:未経験インフラエンジニア転職市場での資格評価目安

■まとめ:1資格で動き出すことが最短ルート

・ITパスポートは任意。IT用語の理解には有効だが、転職評価は低い

・LPIC-1/LinuC-1、またはCCNAのいずれか1つで十分転職可能

・資格取得後は、実務経験を積みながらAWSでキャリアアップを狙う

・「学んでから動く」より、「1資格取ったら動く」が最短ルート

\ 未経験からインフラエンジニアに転職したい方へ /

LPIC・CCNA取得後の求人紹介や、あなたの希望に合ったキャリア・求人を無料でご提案します。

無料キャリア相談を予約する(オンラインOK) →※在職中・未経験の方も歓迎です。

→関連記事:インフラエンジニアに資格は必要?おすすめ資格と取得順番・難易度を徹底解説

→関連記事:CCNAとLPICを徹底比較、どっちを取るべき?難易度と順番を解説

【キャリアアップ戦略】運用・監視から構築・設計へ進むための資格ルート

資格を取って未経験から現場に入ったあと、次に目指すべきは「構築・設計フェーズ」へのステップアップです。

運用や監視の経験を活かしながら、より上流の工程へ進むための資格と行動を整理していきます。

ステップ1:運用・監視フェーズで「実務の基礎」を固める

まずは実務現場にて「サーバー/ネットワークがどう動いているか」を肌で感じることが重要です。

この段階では、障害対応や手順書ベースの業務が中心になりますが、日々の作業の中に「設計構築につながるヒント」が多く隠れています。

例として、エラー対応やトラブルシューティングを繰り返す中で、「どの設定変更がどんな影響を与えるのか」、「どんな構成が障害に強いのか」など、システムの仕組みと因果関係を理解する力が自然と身につきます。

また、監視やログ分析の経験を通して、「どう監視すれば異常を早く検知できるか」、「障害時にどこを調査すれば原因を突き止められるか」といった「運用の視点でシステムを設計する感覚」を磨くことができます。

こうした経験は、将来的に構築や設計を担う際に、「運用で困らない仕組みを作る」=実践的な設計力として活かせるようになります。

つまり、運用経験は「考えられる構築エンジニア」になるための大切な土台です。

ステップ2:構築・設計フェーズに進むための資格ステップ

構築や設計のフェーズに進むためには、「資格の順番」と「現場経験の深め方」の両方を意識することが大切です。

単に資格を増やすのではなく、「どのフェーズで何を身につけるか」を整理しておくことで、キャリアの方向性が明確になります。

まずは、以下のようなステップで進めるのが王道ルートです。

| フェーズ | 推奨資格 | 学習の目的・到達イメージ |

| 運用・監視 | LPIC-1/CCNA | 現場での基礎スキルを証明し、障害対応を通じて仕組みを理解する。 |

| 構築フェーズ | LPIC-2/CCNP | サーバーやネットワークの構築・設定・トラブルシューティング力を磨く。 |

| クラウド設計 | AWS SAA/SAP | クラウド環境での設計・冗長化・セキュリティを理解し、上流工程へ進む。 |

LPIC-2やCCNPは、オンプレ(物理サーバー/ネットワーク)の仕組みを深く理解できる中級資格です。

この段階で、構築業務を経験しながら知識を体系的に整理しておくと、後のクラウド案件にスムーズに接続できます。

特に「AWS認定 SAA」は、「クラウドプロジェクトの入り口」としての位置づけです。単なるクラウド知識ではなく、「オンプレの構築経験をクラウドに置き換えて考える力」を磨くのに最適な資格です。

すでに運用経験がある方は、LPIC-2またはCCNP → AWS SAA の順番で進めるのが最短で、実務評価にも直結します。

このステップを通じて、現場での経験と資格の知識を組み合わせることで、「言われた通りに構築する人」から「考えて設計できる人」へ 着実に進化していけます。

ステップ3:設計・上流工程で求められる「考える力」を鍛える

構築スキルを身につけたら、次のステップは「仕組みを設計する力」を磨く段階です。このフェーズでは、手を動かすだけではなく、なぜその構成にするのかを考えられるかが重要になります。

設計フェーズでは、技術力よりも「考える力」と「提案力」が求められます。そのため、具体的には以下のような思考とスキルが中心になります。

■将来的に求められるスキル:

・要件定義力:

→顧客や社内からの要望を整理し、要件を構造化する。

・設計思考:

→セキュリティ・可用性・コストのバランスをとりながら最適な構成を考える。

・自動化・効率化スキル:

→TerraformやAnsibleなどのIaCツールを活用し、再現性の高い環境を構築する。

この段階では、資格という「入口」を越えて、実務で成果を出すことが評価される軸となります。その上で、以下の資格が、設計者としての信頼性を補強する「証明書」として効果的です。

| 資格名 | 特徴 |

| AWS SAP(ソリューションアーキテクト・プロフェッショナル) | クラウド設計・運用の最上位資格。冗長化・セキュリティ・コスト最適化を総合的に設計できる。 |

| ネットワークスペシャリスト試験(ネスペ) | ネットワーク設計・障害解析・性能最適化など、上流工程での設計力と論理的思考力を証明できる国家資格。 |

| 情報処理安全確保支援士 | セキュリティ設計・リスク分析力を客観的に証明できる国家資格であり、人気が急上昇中。 |

このレベルに到達すると、構築の「手を動かす人」から、仕組み全体をデザインするエンジニア(アーキテクト)へとステップアップできます。

また、構築フェーズでの経験を踏まえて「なぜ障害が起きたのか」、「どの設定が影響を与えたのか」を分析できる人は、上流で「止まらないシステムを作る」ための提案ができる存在として重宝されます。

つまり、資格の知識を「現場で起きた問題を再現し、再発させない設計」に変えられる人は、「上流エンジニア」と言えるでしょう。

まとめ:資格は「キャリアを進める手段」。ゴールではない

資格を取る目的は、「キャリアアップを実現するための武器づくり」であり、最終的に目指すのは「仕組みを設計できる人」になることです。

■資格でキャリアアップを目指す流れ:

・LPIC-1/CCNAで運用監視の現場感をつかむ

・LPIC-2/CCNPで構築力を高める

・AWS SAAでクラウド設計スキルを磨く

・設計・自動化へ進み、キャリアと年収を伸ばす

\ 構築・設計フェーズを目指したい方へ /

あなたの経験や現場環境に合わせて、最適な資格ルートとキャリアアップ戦略を提案します。

無料キャリア相談で最適ルートを診断 →※構築経験が浅い方・運用フェーズからの脱出を目指す方も歓迎です。

資格を武器に変える3つの行動(実務・転職準備編)

資格を取得したあとに差がつくのは、「知識を現場でどう使うか」、「転職活動でどう伝えるか」です。

ここでは、資格をキャリアアップにつなげる3つの行動を紹介していきます。

① 資格の知識を「現場で試す」

資格は「知識の証明」ができ、それだけでも評価対象です。しかし本当の価値は、「現場で使える知識」に変換できるかで決まります。

例として、LPICを学んだなら「構築手順書をLinuxコマンドで実行してみる」、

CCNAを学んだなら「社内LANの構成図を自分で描いてみる」、

AWSを学んだなら「無料枠でVPCやEC2を立てて構成を再現してみる」など、

学んだ内容を「手を動かして再現する」ことが重要です。

現場の課題(遅い、落ちる、つながらない)と照らし合わせて考えることで、資格の知識が単なる暗記から「問題解決力」へと進化していきます。

② 転職活動では「資格+実務理解」をセットで伝える

採用担当者は「資格そのもの」も評価していますが、さらに資格を通じて何を理解し、どんな考え・行動を取ってきたかでその後の伸びしろを見ています。

■面接での伝え方例:

・LPIC-1を学んだことで、シェル操作やログ確認の基礎が理解でき、現場の障害対応でも原因を追いやすくなりました。資格と実務の併用の重要性に気づき、現在LPIC-2を学習中です。

・AWS SAAを勉強したことで、オンプレ環境との違いを把握でき、更に深く学びたくなりました。今後はクラウド設計構築に挑戦したいと考えています。

このように「資格→行動→成長」の流れを具体的に語ることで、単なる「資格保有者」ではなく、「成長できるエンジニア」として評価されます。

③ 専門家の視点で「最短ルート」を再設計する

資格を取ったあとも、「次に何を目指すか」で成長スピードは大きく変わります。

現場経験や学習状況をもとに、専門のキャリアアドバイザーと学習ルートを再設計するのがおすすめです。

■キャリアアップの再設計:

・自分の経験を、さらにどう活かしていくか(運用 → 構築 → 設計 or クラウド)

・どの資格が次のキャリアアップにつながるか(CCNP or AWS SAA)

・どんな求人が実力を評価してくれるか、自分の希望を満たせるか

こうした点を整理することで、「資格を取ったけど次に何をすればいいか分からない」という停滞を防げます。

→関連記事:インフラエンジニアのキャリアパス|未経験から経験者までの成長ロードマップ

まとめ:資格は「行動」で初めて価値になる

資格はゴールではなく、キャリアを進める「スタート」です。

現場で試す→経験を言語化する→次の目標へと進む。その循環を作れた人ほど、資格を「年収アップにつながる武器」として使いこなせます。

資格をきっかけにキャリアを変えた3つの実例

資格を取ったことで「未経験から転職できた」、「運用からクラウドへ進めた」など、キャリアを大きく変えたエンジニアは少なくありません。

ここでは、実際に資格をきっかけにステップアップした3人の事例を紹介します。

事例①:未経験から資格で内定を獲得(LPIC-1)

前職は販売職のアルバイトでIT未経験。最初は応募しても内定に至らなかったが、LPIC-1を取得してからインフラ基礎を理解していると評価され、3社から内定。

面接でも「学習意欲とインフラエンジニアへの志望動機を具体的に話せた」ことが決め手となり、現在はサーバー構築チームで活躍中。

事例②:運用保守 → クラウドポジションへ(AWS SAA)

オンプレ環境の運用経験をベースにAWS SAAを取得し、クラウド設計の基礎を理解していたことで、AWS環境構築チームに配属。

現在はTerraformも扱いながら自動化業務にも携わり、完全リモート勤務を実現中。

事例③:ネットワーク構築 → 設計リーダーへ(CCNP+ネスペ)

CCNPで構築スキルを固め、ネットワークスペシャリスト試験で設計力を強化。

要件定義・冗長化設計を任されるようになり、年収800万円クラスへキャリアアップ。

\ 資格をキャリアアップに活かしたい方へ /

あなたの資格・経験から最短で「構築・クラウド」へ進むためのルートを提案します。

無料キャリア相談を予約する →※未経験の方も歓迎です。オンライン面談OK。

また資格を取るのがゴールではありません。その資格を使って「どの商流」へ移動するかが年収の決め手になります。詳しくは以下の関連記事をチェックしてください。

→関連記事:インフラエンジニアの年収相場と上げ方|工程別・年代別に1000万円を狙う戦略

ここまで読んでみて「LPIC/ LinuC」、「CCNA」、「AWS」など、どの資格から始めるべきか迷う方も多いはずです。実際、それぞれの資格には学べる内容・難易度・キャリアの進み方に違いがあります。

以下の関連記事では、主要3資格を「難易度・順番・転職での評価」の観点から比較しています。自分のゴールに合った資格ルートを選ぶ参考にしてください。

関連記事:LPIC・CCNA・AWSの違いを比較してみる

→関連記事:CCNAとLPICを徹底比較|どっちを先に取るべき?難易度と順番を解説

→関連記事:LPIC・CCNA・AWSの違いを比較|おすすめの取得順番とキャリアへの活かし方

→関連記事:インフラエンジニアにおすすめの資格一覧|難易度・順番・年収マップで徹底比較

よくある質問(FAQ)

ここではインフラエンジニアの資格に関する質問をまとめました。

Q1:文系・未経験でも資格は取れますか?

はい、問題ありません。

ITの資格は「理系出身者しか取れないもの」ではなく、用語と仕組みを順序立てて学べば誰でも理解できます。

特にLPIC-1やCCNAは、学習範囲が実務に直結しておりかつ、テキスト+動画教材で基礎を身につければ、未経験からでも十分合格可能です。

Q2:LPICとCCNA、どちらを先に取るべき?

どちらも有用ですが、Linux業務が中心ならLPIC-1、ネットワーク中心ならCCNAがおすすめです。

実際の現場では「サーバーとネットワーク両方の基礎」を理解している人が評価されるため、最終的には両方の知識を押さえるのが理想です。

まずは、興味のある方 or 現場に近い方から先に学びましょう。

Q3:AWS SAAは初心者でも挑戦できますか?

はい、可能です。ただし、Linuxやネットワークの基礎を理解してから挑戦するのがおすすめです。

AWS SAA(ソリューションアーキテクト・アソシエイト)は、クラウドの全体構成を理解するための中級資格で、基礎がある人にとっては「最短でクラウド設計に近づける」資格です。

未経験の方は「LPIC-1またはCCNA → AWS SAA」の順番が最も効率的です。

Q4:資格を取ったらどんな仕事に就けますか?

資格の内容やレベル、職歴やバックグラウンドによって異なりますが、以下が一般的な目安です。

| 資格 | 主な業務例 | 想定ランク |

| ITパスポート | IT事務・サポートデスク | 入門 |

| LPIC-1/CCNA | サーバー構築補助・運用保守 | 初級 |

| LPIC-2/CCNP | 設計補助・トラブルシューティング | 中級 |

| AWS SAA/SAP | クラウド設計・自動化・要件定義 | 中級~上級 |

資格は「職種の扉を開くツール」であり、資格+実務経験の組み合わせでキャリアは大きく広がります。

また資格の順番を把握したら、次は「どの職種を軸にスキルを伸ばすか」を考える段階です。

インフラエンジニアの中でも、サーバー・ネットワーク・クラウドなどの分野によって必要な資格やキャリアステップが少しずつ異なります。

以下の関連記事では、それぞれの職種に特化した資格ルートと学習ステップをまとめています。自分の目指す方向性に合った記事をチェックしてみましょう。

関連記事:職種別おすすめ資格まとめ

→関連記事:サーバーエンジニアにおすすめの資格一覧

→関連記事:ネットワークエンジニアにおすすめの資格一覧

→関連記事:クラウドエンジニアにおすすめの資格一覧

→関連記事:インフラエンジニアにおすすめの資格一覧

→関連記事:インフラエンジニアのキャリアパス(資格の先のルート)

まとめ:順番を意識すればキャリアは最短で伸びる

資格は「量」ではなく「順番」が重要です。

未経験でも、正しい順序で資格を積み重ねれば、運用・監視から構築・設計へと最短ルートでキャリアアップできます。

■未経験者の資格の順番例:

・ステップ0(任意):ITパスポートで業界の全体像を理解

・ステップ1:LPIC-1またはCCNAで「構築運用の基礎力」を証明

・ステップ2:資格を活かして転職活動を開始

・ステップ3:AWS SAAで「クラウド設計スキル」を強化

この流れを意識するだけで、学習の大きな壁である「勉強の迷いや挫折」が大きく減ります。

また、転職市場でも「実務につながるスキルセット」を示せるようになり、転職・キャリアアップ・年収アップの成功にも直結していきます。

資格は目的ではなく、キャリアを進めるためのツールです。

そのために最も大切なのは、「今のあなたの段階に合った順番」を選ぶこと。もし迷ったら、専門のキャリアアドバイザーに相談して、「あなた専用の最短ルート」を描きましょう。

\ あなたに最適な資格の順番とキャリアを提案します /

経験・スキル・目指したい方向性に合わせて、最短でキャリアアップできる資格ルートを無料で診断します。

無料キャリア相談を受ける(あなたに合った資格ルートを提案) →※在職中・未経験・運用フェーズの方も歓迎です(オンライン相談OK)

■あわせて読みたい

→ インフラエンジニア職種マップ|主要職種の違いとキャリアパスを徹底解説

→ 【まとめ】インフラエンジニアとは?仕事内容・必要スキル・将来性を徹底解説

→ インフラエンジニアの勉強法・学習ロードマップ

→ インフラエンジニアの年収・年代別相場

→ インフラエンジニアの将来性まとめ

→ インフラエンジニアのキャリアパス