こんにちは、インフラ系エンジニア専門の転職エージェントの中の人です。

LPIC-101に合格したら、いよいよ次のステップである LPIC-102 に挑戦する段階です。

102試験では、101で学んだLinuxの基礎に加え、シェルスクリプト・ユーザー管理・ネットワーク設定・セキュリティ管理など、実務に直結するスキルが多く問われます。

また「Linuxを使える」だけでなく、システムを守り、効率的に運用できる管理者 へと成長するための重要な試験がLPIC-102です。

特に、LPIC-1の最終試験として102に合格すれば、公式に「Linux技術者」として認定され、就職・転職市場でも高く評価されます。

この記事では、LPIC-102の試験範囲・学習ポイント・おすすめ教材をわかりやすく解説します。

101を突破したあなたがスムーズに合格できるよう、効率的な学習ロードマップも紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。

※本記事は、LPI公式が公開している LPIC-102 Exam Objectives v5.0 に基づいて作成しています。2025年時点の情報です。

また、LPICの全体像を知りたい方は、以下記事も参考になります。

→関連記事:LPICとは?資格の種類・難易度・勉強法・申し込みまで徹底解説

→関連記事:LPIC-1とは?試験範囲・難易度・勉強法を徹底解説【初心者・未経験者必見】

LPIC-102とは?概要と受験の位置づけ

LPIC-102は、Linux技術者認定試験「LPIC-1」の後半科目です。

LPIC-1を取得するには 101試験と102試験の両方に合格する必要 があり、そのため102は「合格すれば資格取得が確定する重要な試験」という位置づけとなります。

102では、Linuxの実務運用に直結する シェルスクリプト、ユーザー管理、ネットワーク、セキュリティなどが中心に出題され、より「管理者としての視点」が問われるのが特徴です。

LPIC-101との違いと、合格後に得られるメリット

LPIC-101は、Linuxの基本操作やファイル管理、パッケージ管理など「Linuxを使える」ことを証明するための内容が中心でした。

一方でLPIC-102では、以下のような「運用・管理者としての実務力」が試される試験となります。

■LPIC102 試験の概要:

・シェルスクリプトの活用:自動化や効率化のスキル

・ユーザー・グループの管理:権限付与やセキュリティ強化

・ネットワークの基礎設定:TCP/IP、DNS、メールサーバーなど、サーバー運用に必須の知識

・システムセキュリティ:SSHの暗号化認証、公開鍵認証、GPGの暗号化

つまり、101が「Linuxの基礎を理解した証明」なら、102は「Linux環境を安全に運用できる証明」です。

また102試験に合格すれば、正式に「LPIC-1認定者」となり、求人応募や面接での評価が大きく高まるのがメリットです。

→関連記事:LPIC-101とは?出題範囲・難易度・勉強法を徹底解説

LPIC-1取得のための最終関門、LPIC-102

LPIC-102は、文字通り LPIC-1を取得するための最終関門 です。

「最終関門」という響きは一見ハードルが高そうに感じるかもしれませんが、実際には出題範囲が明確かつ対策しやすいのが102の特徴です。

定番教材(白本・Ping-tなど)を使って学習すれば、未経験者でも十分突破可能です。

また、「102に合格=LPIC-1取得」というわかりやすいゴールがあるため、学習モチベーションを維持しやすいのもポイントです。資格学習で挫折しがちな方にとっても「ゴールが明確に見える」試験です。

未経験者・転職希望者におすすめできる理由

IT業界への転職を目指す未経験者にとって、LPIC-102は非常におすすめです。理由は次の通りです。

■LPIC 102がおすすめできる理由:

・求人市場での評価が高い

→「LPIC-1認定者」となることで、Linux運用ができる人材と評価され、応募可能な求人が広がる。

・実務に直結するスキルが身につく

→ ユーザー管理・ネットワーク設定・セキュリティといったスキルは、サーバー運用やクラウド環境でも必須。

・クラウド・上位資格へのステップになる

→ LPIC-1を取得すれば、AWS SAAやLPIC-2といった次のステップへの挑戦がしやすくなる。

特にインフラエンジニアを目指す場合、企業の多くがLinuxサーバーを利用しているため、LPIC-1(=102合格者)は 「即戦力候補」 として評価されやすいと言えます。

インフラ・クラウドエンジニアの全体像を知りたい方は、以下記事も参考になります。

→関連記事:インフラエンジニアとは?未経験からわかる仕事内容・年収・キャリアパス

→関連記事:クラウドエンジニアとは?仕事内容・資格・年収・将来性を徹底解説

LPIC-102の試験範囲と出題傾向

LPIC-102の出題範囲は、LPI(Linux Professional Institute)が公開している試験要項に基づいています。

試験は 6つのセクション で構成されており、システム管理者として欠かせない実務スキルが幅広く問われます。

■LPIC-102の試験範囲:

・シェルとシェルスクリプト

・インターフェースとデスクトップ

・管理タスク

・基本的なシステムサービス

・ネットワークの基礎

・セキュリティ

最新の出題範囲は公式サイトで公開されています。

LPI公式 LPIC-102試験範囲

101が「Linuxの基本操作やファイル管理中心」だったのに対し、102では 「管理者視点でLinuxを運用できるか」 が焦点です。

必ず押さえるべき4つの大項目(シェル・管理・ネットワーク・セキュリティ)

LPIC-102の試験範囲は6つのセクションに分かれていますが、その中でも特につまずきやすく、合格に直結するのが以下の4分野です。

シェル/管理タスク/ネットワーク/セキュリティ を重点的に攻略することで、効率的に得点を積み上げられます。

| 分野 | 学習ポイント | 実務での活用例 |

| シェルとスクリプト | シェル環境変数、条件分岐、ループ処理、シェルスクリプト作成 | 定型作業の自動化、ログ収集スクリプト |

| ユーザーとアクセス管理 | ユーザー/グループ管理、権限設定、アカウントロック | 新入社員アカウント作成、アクセス権の管理 |

| ネットワーク基礎 | OSI参照モデル、TCP/IP、DNS、メールサーバー(Postfix) | 社内ネットワーク構築、メールサーバー運用 |

| セキュリティ | SSH、公開鍵認証、GPGの暗号化 | 安全なリモート接続、データ暗号化によるセキュリティ確保 |

これら4分野を優先的に対策すれば合格に大きく近づけます。

また補足として、この他にも「必須システムサービス(systemdによるサービス管理、cron・atによるジョブスケジューリング、ログ管理など)」の出題があります。

これらはテキストで一通り学習し、演習問題で確認しておけば十分対応可能です。

よく出題されるテーマと出題傾向の特徴

LPICでは公式に過去問は公開されていません。しかし、定番教材(あずき本・Ping-t・白本など)や受験者の体験談 をもとに、出題されやすいテーマを整理することが可能です。

特にLPIC-102でよく問われるのは、具体的には以下の分野などがあります。

■シェルスクリプト:

・条件分岐(if、case)

・ループ処理(for、while)

■ジョブスケジューリング:

・cron、at

■システムログの管理:

・syslog/rsyslogの仕組み

・ログファイルのローテーション(logrotate)

■ネットワーク基礎:

・OSI参照モデル、TCP/IPの理解

・IPv4、IPv6アドレスとサブネットマスク

・ネットワークIFの設定(ifconfig、ipコマンド)

・DNSの基礎知識、メール(Postfix)

■セキュリティ:

・SSH

・公開鍵認証

これらは試験範囲の中でも実務に直結する部分であり、特に「管理者としての運用スキル」が求められるテーマです。

教材を解く中で「繰り返し出題されている」と感じた領域を重点的に復習することで、効率よく合格に近づけます。

102で学ぶスキルは、実務でどう活かせるか?

LPIC-102で習得する知識は、そのままサーバー運用やクラウド業務に直結します。

■102で学ぶスキルの活かし方の例:

・シェルスクリプト → 定期バックアップやログローテーションの自動化に活用

・ユーザー管理 → 社員の入退社時に必要なアカウント管理業務

・DNS → 社内外のネットワークトラブル対応

・セキュリティ設定 → サーバーの脆弱性対応や安全なリモートアクセス

つまり、102で学ぶ内容は「試験に合格するため」だけでなく、エンジニアとして現場に出てから必ず役立つスキル です。

特に未経験から転職を目指す人にとっては、「資格取得=学んだ内容を実務に即応用できる」ことが強みになります。

LPIC-102の難易度と合格率

LPIC-102は、Linux技術者としての基礎を証明する「LPIC-1」を取得するための最終試験です。

難易度は「暗記量が多いLPIC-101」と比較されることが多く、101よりも実務寄りの出題が多い のが特徴です。

また、合格率は公式には公開されていませんが、学習範囲が明確で対策しやすいため、きちんと学習すれば未経験者でも十分に合格可能です。

以下では、101との難易度比較、未経験者に必要な勉強時間の目安、そして多くの人がつまずきやすいポイントについて詳しく解説していきます。

LPIC-101と比較した難易度

LPIC-102は、LPIC-101と比べると 「暗記量はやや減るが、実務的な理解が求められる」 試験です。

101はLinuxの基本コマンドや設定ファイルを幅広く暗記する必要があるのに対し、102ではネットワークの基礎、シェルスクリプト、ジョブやログの管理など、管理者として運用する力 が試されます。

学習支援現場の印象では、多くの受験者が「101の方が難しい」と感じる ケースが多いですが、プログラミングやネットワークに触れた経験がない人にとっては、102の内容がとっつきにくく感じることもあります。

総合すると「暗記が苦手なら101が難しく、実務経験が浅い人には102が難しい」という傾向があります。

→関連記事:【徹底解説】LPICの難易度は?レベル別で、他のIT資格と比較解説

未経験者でも合格できる勉強時間の目安

LPIC-101の内容を理解している「未経験者」が、LPIC-102に合格するためには、おおよそ60〜80時間の学習時間 が目安です。

すでに101の学習を終えているためLinuxの基礎は理解している状態ですが、102特有のテーマ(ネットワーク・シェルスクリプト・ログ管理など)に慣れる時間が必要になります。

■102学習期間の目安:

・平日1〜2時間+週末3〜4時間ペース → 約1〜1.5ヶ月

・集中的に毎日3時間学習 → 約3〜4週間

効率よく進めるためには、テキスト学習に加えて Ping-tやスピードマスター問題集を繰り返し解く、アウトプット中心の勉強 が効果的です。

つまずきやすいポイントと対策

LPIC-102の学習では幅広い分野をカバーしますが、特につまずきやすいのは ネットワーク と シェルスクリプト(特にシェル環境のカスタマイズ) の2つです。

この2つを重点的に攻略できれば、合格に大きく近づきます。

ネットワーク(最重要)

ネットワークのセクションでは、IPv4/IPv6アドレス、サブネットマスク、ルーティング、ネットワークIFの設定 などが頻出します。また、抽象的なOSI参照モデルやTCP/IPの概念理解でつまずきやすいと言えます。

対策として、暗記に頼らず、実機で ping や tracerouteコマンド を使って「ネットワークがどう動くか」を体感することや、Ping-tのネットワーク問題も重点的に演習することが大事です。

シェルスクリプト

受験者が最も混乱しやすいのは、シェルの環境設定ファイルの役割と読み込み順序 などです。

.bashrc、.profile 、/etc/profile などの違いや、ログインシェルと非ログインシェルで読み込まれるファイルの違い、環境変数(PATH)で混乱する人が多く、「どのファイルを編集すれば設定が反映されるのか」でつまずきやすいと言えます。

対策としては、設定ファイルを編集して挙動を確かめるとよいです。.bashrc にエイリアスを追加してログインし直す、.profile に環境変数を追加しシェル起動を確認するなどで、体感すると理解が深まります。

補足:セキュリティ

ネットワークやシェルスクリプトに比べると難易度は高くありませんが、SSHの鍵認証や公開鍵認証など、これまでにない概念が登場するため、セキュリティの分野でつまずく人もいます。

LPIC-102に合格するための勉強法

LPIC-102は出題範囲が広い一方で、定番教材や演習サイトが充実しているため、効率的に学習すれば未経験者でも十分に合格可能 です。

ここでは「学習ステップ」「おすすめ教材」「学習スタイルの選び方」に分けて解説します。

効率的な学習ステップ(基礎復習 → 問題演習 → 模擬試験)

LPIC-102の勉強方法は、基本的に101と同じ流れで進めれば大丈夫です。

101でLinuxの基礎を押さえているため、102でも「基礎のインプット → 問題演習 → 模擬試験」というシンプルな流れで十分合格を狙えます。

違いは、暗記中心の101に比べて、ネットワークやシェル環境など実務的な分野が増える点です。

ステップ1:基礎復習

まずは101で学んだLinuxの基本操作を軽く振り返りましょう。

特に「パッケージ管理」、「ファイル操作」、「プロセス管理」は、102の出題範囲とも関わるため押さえておくとスムーズです。

ステップ2:問題演習

つまずきやすい「ネットワーク(IPv4/IPv6、IF設定、ルーティング)」や「シェル環境(環境変数・設定ファイルの読み込み順序)」などを重点的に学習します。

それ以外の範囲(システムサービスの管理、ジョブスケジューリング、システムログ管理 など)は、まずテキストで一通り理解し、演習問題を通じて知識を定着させましょう。

ポイントは「重要分野に深く取り組みつつ、他の範囲も抜けなく押さえる」ことです。

ステップ3:模擬試験で仕上げ

最後に模擬試験を本番形式で解きます。制限時間内で合格ライン(65〜70%)を安定して超えられるようになれば、本番でも十分戦えます。

この学習ステップを守れば、効率よく合格レベルに到達できます。特に 「ネットワーク」、「シェルスクリプト」=重点分野、その他の範囲=テキスト+問題演習で網羅 というバランスが成功の鍵です。

おすすめ教材(あずき本/Ping-t/白本/Udemy)

LPIC-102は出題範囲が広いですが、定番教材を活用すれば効率よく学習できます。特に「テキストで理解 → 問題演習で定着 → 実機や動画で補強」という流れが王道です。

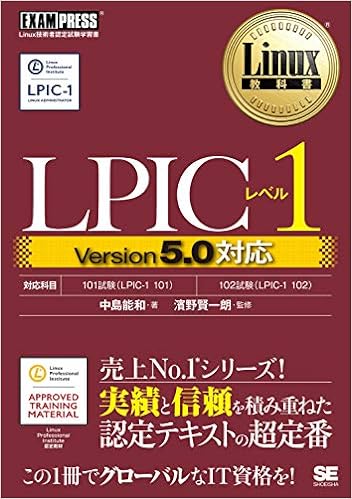

あずき本:定番のLinux教科書

Amazon:あずき本(Linux教科書 LPICレベル1 )

LPIC受験者の定番であり、試験範囲を網羅的にカバーしており、解説の体系性が高い書籍です。最初のインプットに最適。読みやすく、独学の最初の一冊としてもおすすめです。

Ping-t:オンライン問題集

受験者の多くが活用している定番問題演習サイトであり、101試験と同様に、試験対策に役立ちます。問題数が非常に豊富で、解説も丁寧。間違えた問題を繰り返すだけで実力がついていきます。

合格者の声でも「Ping-tで8割以上取れれば合格できた」という体験談が多いです。

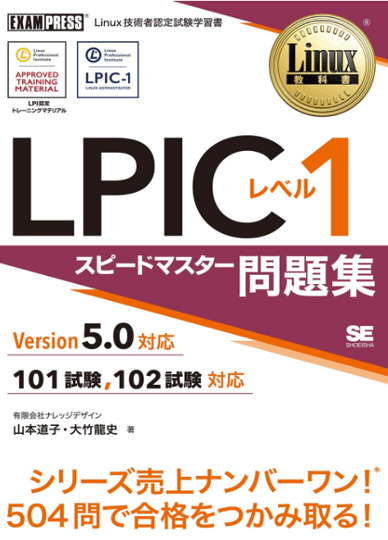

白本:スピードマスター問題集

Amazon:白本(Linux教科書 LPICレベル1 スピードマスター問題集)

LPIC受験者の定番問題集です。試験範囲を網羅的にカバーしており、解説の体系性が高く、101試験と同様に、102試験においても的中率が高い問題集です。

Udemy:動画学習

UdemyにはLPIC-1専用講座はほとんどありませんが、Linux入門・シェルスクリプト・ネットワーク基礎 を扱う講座は豊富にあります。

LPIC-102でつまづきやすい「シェル環境」や「ネットワーク分野」を動画で補強するのに最適です。

本番対策は白本やPing-tが中心となりますが、動画を活用することで理解が深まり、学習効率が上がります。

ポイントは 「あずき本でインプット → Ping-tと白本でアウトプット → Udemyや実機で補強」 という組み合わせ学習です。苦手分野を動画で補強すると、効率的に合格力が身につきます。

独学とスクール活用の違い

LPIC-102は独学でも十分に合格可能ですが、未経験から転職を目指す場合はスクールや研修サービスを活用する選択肢もあります。

それぞれのメリット・デメリットを理解して、自分に合った方法を選びましょう。

独学のメリット・デメリット

独学は、費用を抑えて自分のペースで学習できる一方で、つまずいたときに解決まで時間がかかるなど注意点もあります。ここでは、独学で取り組む際のメリットとデメリットを整理します。

■独学のメリット:

・費用が安く済む

・自分のペースで学習できる

・白本やPing-tをやり込むことで独学合格者は多い

■独学のデメリット:

・つまずいたときに解決に時間がかかる

・モチベーション維持が難しい

・実務に直結する演習環境が不足しがち

スクール・研修サービスのメリット・デメリット

未経験からインフラエンジニアを目指す人や、短期間で効率的に合格したい人 にとっては、スクールや研修サービスの活用も有力な選択肢です。

ただし、費用や学習ペースの自由度など、独学にはない注意点もあるため、メリットとデメリットを整理して比較しましょう。

■メリット:

・講師やメンターのサポートで効率的に学習できる

・実機を使った演習が充実している

・転職支援がセットになっているサービスも多く、資格取得後のキャリアアップに直結しやすい

■デメリット:

・独学に比べて費用が高い

・カリキュラムに沿う必要があり、自分のペースで学習しにくい場合がある

→関連記事:LPIC-1勉強法まとめ|未経験から合格する最短ロードマップ

受験方法・受験料・申し込み手順

LPIC-102の受験方法は、基本的に101と同じ です。すでに101を受験された方なら流れは分かっていると思いますが、2025年時点の最新情報を整理しておきます。

■受験方法・受験料・申し込み手順:

・受験方法:ピアソンVUEからテストセンター、またはオンライン(OnVUE)で受験可能

・受験料:1科目あたり 16,500円(税込)

・申し込み手順:101と同じく、LPI-IDを使ってピアソンVUEで予約すればOK

詳細な手順は 「【画像で解説】LPIC試験の受験・申し込み方法、割引購入の手順」に記載しているので、初めての方はあわせて確認しておくと安心です。

\ LPIC合格をキャリアに変えたい方へ /

LPIC-102の学習は「知識を深める」だけでなく、インフラエンジニアとして実務へ踏み出す絶好のタイミングです。 当社では、資格学習と転職支援を一体化したリスキリングサービスを提供しています。

- ① インフラエンジニア リスキリング転職サービス

経産省リスキリング事業採択・LPI公式パートナー。

最短1.5ヶ月でLPIC-1合格し、転職先を決定した受講生も。 - ② 無料キャリア相談

「資格をどう活かす?」、「どんな求人がおすすめ?」を専門アドバイザーが個別にサポート。

LPIC-102合格後のキャリアと次のステップ

LPIC-102に合格し、LPIC-1認定を取得したことはゴールではなく、エンジニアとしてのキャリアのスタートライン です。

ここからどのようにスキルを広げ、キャリアにつなげるかを考えることで、資格の価値を最大限に活かせます。

LPIC-2やAWS資格へのステップアップ

LPIC-102に合格してLPIC-1認定を取得したら、次はさらにスキルを広げていく段階です。

Linuxの基礎力を証明できるようになった今だからこそ、より高度なLinux管理を学べる「LPIC-2」 や、クラウド時代に必須の 「AWS認定資格」 に挑戦することで、キャリアの選択肢を一気に広げられます。

ここでは、LPIC-1取得後に多くのエンジニアが目指す代表的なステップを紹介します。

LPIC-2

https://www.lpi.org/ja/our-certifications/lpic-2-overview/

LPIC-1が「Linuxの基本操作・管理」を証明する資格であるのに対し、LPIC-2は「ネットワークサービスやセキュリティを含めた高度なシステム管理」を扱います。

102で学んだネットワークなどの知識をベースに、さらに深い技術力を身につけられるため、インフラエンジニアとしての専門性を高めたい人に最適です。

AWS認定資格(SAAなど)

https://aws.amazon.com/jp/certification/certified-solutions-architect-associate/

近年はオンプレミスだけでなくクラウドスキルも必須です。

LPIC-1でLinuxの基礎を証明した後に、AWS SAA(Solutions Architect Associate) などのクラウド資格を取得すれば、市場価値は大幅に高まります。

特にクラウド案件やSRE職種を目指す場合、Linux+AWSの組み合わせは非常に強力です。

→関連記事:インフラエンジニア資格ロードマップ|未経験におすすめの順番と選び方

→関連記事:AWSエンジニアに必要な資格は?選び方・難易度・年収への影響を徹底解説

転職市場で評価されるポイント

LPIC-102に合格してLPIC-1認定を取得すると、転職活動でのアピール材料として非常に有効です。

なぜなら、LPICは単なる知識試験ではなく、実務に直結するLinuxスキルを客観的に証明できる資格 だからです。

特に未経験からインフラエンジニアを目指す場合、履歴書や面接で「Linuxの基礎力を持っている」と示せることは大きな強みとなります。

■転職で評価されるポイント:

・Linuxの基礎スキルを客観的に証明できる

→LPIC-1を持っているだけで、未経験者との差別化が可能。

・インフラエンジニアの実務に直結するスキル

→ネットワーク、シェル環境、ログ管理など、現場で必須の知識を証明できる。

・学習意欲と継続力のアピールになる

→IT資格は「自己学習できる人材」として採用担当者から評価されやすく、特に未経験転職で有利。

結果として、「インフラ未経験からでも面接で評価される」武器 になるのがLPIC-1です。

また、資格の取り方で迷っている人は「CCNAとLPICを徹底比較、どっちを取るべき?難易度と順番を解説」も参考になります。

→関連記事:LPIC(LinuC)は転職で有利?資格のメリットと注意点、成功戦略を解説

→関連記事:未経験からインフラエンジニアになるには?後悔しない学習・資格・転職ステップ

インフラエンジニアとしてのキャリアパス事例5年目以降:クラウドエンジニア/SRE/セキュリティエンジニア

LPIC-102合格後に描けるキャリアの一例を紹介します。

■LPIC102取得後のキャリアパス例:

・1〜2年目:運用・監視・サーバー保守

→ Linux運用の基本を担当。ログ管理やジョブスケジューリングなど、102で学んだ内容をそのまま実務で活用。

・3〜5年目:サーバー構築・ネットワーク設定

→ LPIC-2やAWS資格を取得し、構築・設計フェーズに参加。クラウド案件に関わる機会も増える。

・5年目以降:クラウドエンジニア/SRE/セキュリティエンジニア

→ Linux+クラウドスキルを武器に、上流工程や専門分野でキャリアを築く。

つまり、LPIC-102の合格は「エンジニアとしてキャリアを歩み出す最初の一歩」であり、その後の成長や転職の可能性を大きく広げる基盤になります。

→関連記事:インフラエンジニアの年収相場まとめ【未経験〜経験者・年代別】

→関連記事:インフラエンジニアのキャリアパス徹底解説:未経験から経験者まで

LPIC合格を最短で実現し、インフラエンジニアへの転職を成功させたい方へ

当社は経済産業省の助成金事業にも採択された、LPI公式トレーニングパートナーです。未経験からLPIC取得・転職を徹底サポートします。

もちろん、LPICの勉強法やキャリアプランのご相談だけでも歓迎です。

学習から受験、さらに転職支援まで、すべて無料(企業からの紹介料で運営)。さらにLPIC受験バウチャーを20%割引で提供できる特典もご用意しています。

本気でキャリアを変えたい方は、まずはお気軽に「無料相談会」へお申し込みください。

まとめ:LPIC-102合格のその先へ、次のステップを踏み出そう

LPIC-102は、Linuxエンジニアとしての基礎力を証明する「LPIC-1」を完成させるための最終試験です。合格はゴールではなく、エンジニアとしてキャリアを築くための第一歩 となります。

資格取得の意義を整理

LPIC-102の合格は、単なる「試験突破」ではなく、エンジニアとして成長を続けるための基盤を得ることに意味があります。

■資格取得の意義まとめ:

・Linuxの基礎スキルを客観的に証明できる

・未経験からでも転職市場でアピールできる武器になる

・LPIC-2やAWSなど上位資格へのステップアップにつながる

効率的に合格するためのポイントまとめ

前述の通り、以下の学習サイクルを実践すれば、未経験者でも十分に合格可能です。

■合格するためのポイントまとめ:

・学習方法は基本的に101と同じ流れでOK

・重点分野は「ネットワーク」と「シェルスクリプト」、テキスト+実機で徹底的に対策

・その他の範囲(システムサービス、ジョブ管理、ログ管理など)はテキストと演習で網羅

・問題演習(Ping-tなど)+模擬試験で仕上げ

転職やキャリアアップを実現する行動へつなげよう

LPIC-102合格はスタート地点に過ぎません。ここからさらにLPIC-2やAWS資格に挑戦し、インフラエンジニアとしてのスキルを広げていくことが、キャリアの可能性を大きく広げます。

また、資格を取得しただけではキャリアは動きません。転職活動に踏み出す、研修サービスを活用する、クラウドスキルを学び始める など、次の行動を起こすことが重要です。

あなたもLPIC-102合格をきっかけに、インフラエンジニアとしての新しい一歩を踏み出してみませんか?

まずは無料でキャリア相談から

LPIC-102に合格し、LPIC-1認定を取得したら、そこからが本当のスタートです。資格を持っているだけではキャリアは動きません。

次の一歩を踏み出すためには、転職市場での情報収集や、研修・キャリア相談の活用が欠かせません。

インフラエンジニア専門転職エージェントの当社では、未経験からインフラエンジニアを目指す方に向けて、「無料のキャリア相談」や「研修付き転職支援サービス」をご用意しています。

「資格を取ったけど、どう活かせばいいか分からない、、」という方も、ぜひ一度ご相談ください。あなたのキャリアに合わせた最適なステップを、一緒に考えていきましょう。