こんにちは、インフラ系エンジニア専門の転職エージェントの中の人です。

「LPICって結局どんな資格?」

「LinuCとどう違うの?」

「未経験でも取る意味はある?」

そんな疑問に答えるため、この記事では LPICの特徴・レベル体系・難易度・勉強法・申し込み・キャリアパスまで、全体像を短時間で把握できる内容 でまとめています。

LPICは単なるLinux資格ではなく、インフラ・クラウドエンジニアに共通する基礎土台を体系的に学べる国際資格です。

未経験者が運用へ進むための基礎力証明にもなり、構築・クラウド・SREへ進む際の「キャリアの踏み台」としても高い価値があります。

LPICとは?(資格概要・特徴)

LPIC(エルピック)は、LPI(Linux Professional Institute)が認定する世界標準のLinux技術者資格です。

180カ国以上で展開されており、Linuxの基礎から専門領域まで段階的にスキルを証明できます。

クラウド時代になぜLinuxが必須なのか?(AWS・GCPの基盤技術)

近年では、企業インフラはオンプレミスからクラウド(AWS・Azure・GCP)へ急速に移行しています。

しかし、このクラウドサービスの多くは「Linuxベース」で動作しているため、クラウドエンジニアにはLinuxの理解が必須です。

■クラウド時代にもLinuxが必要な理由例:

・AWS EC2 は Linux が主流

・コンテナ(Docker、Kubernetes)は内部は Linux カーネル

・クラウドの自動化(Terraform / Ansible)も Linux 環境と連動

・監視・ログ管理・トラブルシューティングは Linux コマンドが基礎

つまり、クラウドスキルの前提にあるのが「Linuxの基礎スキル」です。

LPICはこの基礎を体系的かつ実務的に固められるため、クラウドエンジニアを目指す人にとっても最適なスタート地点となります。

LPI(運営団体)の特徴

LPI(Linux Professional Institute)は、Linuxやオープンソース技術の普及と標準化を目的とした国際的な非営利団体です。

世界中で試験を実施しており、LPICのほかにもLinux Essentials、DevOps Tools Engineerなどの資格を提供しています。

試験内容は特定のディストリビューションに依存しておらず、ベンダー縛りがない「ベンダーニュートラル」であることが特徴です。そのため、企業規模や環境に関わらず、幅広い現場で評価される資格体系になっています。

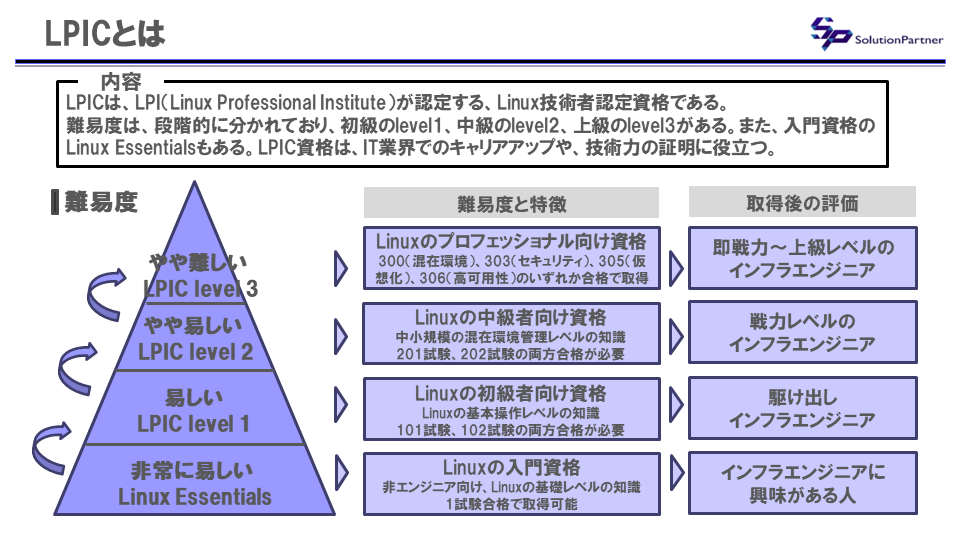

LPICのレベル体系(Linux Essentials/LPIC-1/LPIC-2/LPIC-3)

LPICは、入門レベルから上級の専門領域まで、段階的にスキルを証明できる資格体系になっています。

Linux Essentials(入門)

Linux Essentialsは、Linuxの世界に初めて触れる人向けの「入門試験」の位置付けです。

Linux・オープンソース(OSS)とは何か、ファイル構造、コマンドの基本など、LPIC-1の前提になる知識をざっくりと押さえられます。

→関連記事:Linux Essentialsとは?難易度・合格率・受験料まで徹底解説

LPIC-1(基礎の証明)

LPIC-1は、多くの企業が「Linux基礎力」の判断指標として評価するレベルです。

内容は、ファイル管理、ユーザー管理、ネットワーク基本操作、パッケージ管理、ログ、シェルの基礎など、インフラ実務の土台を幅広く学べます。

→関連記事:LPIC-1とは?試験範囲・難易度・勉強法を徹底解説

LPIC-2(構築スキルの証明)

LPIC-2は、Linuxサーバー構築・保守を扱う中級レベルの資格です。

試験範囲は、DNS・メール・Webサーバー、ネットワーク設定、セキュリティ対策など、構築エンジニアとして必要な分野が多く含まれます。

LPIC-3(専門領域の証明)

企業の中級~上級エンジニアが専門性を深めるための最上位資格です。

LPIC-3は「混在環境(300)」、「セキュリティ(303)」、「仮想化・コンテナ(305)」、「高可用性・クラスタ(306)」の4科目あり、1科目合格すれば認定されます。

LPICとLinuCの違い(どっちを選ぶべき?)

LPICとLinuCは、どちらもLinuxスキルを証明できる代表的な資格です。試験範囲は大きく重なりますが、評価の軸 や キャリアの方向性 によって選び方が変わります。

ここでは、あなたのキャリア選択に役立つポイントだけを簡潔にまとめていきます。

試験範囲の違い

両資格ともにLinuxの基本領域は共通していますが、重視する方向性 に違いがあります。

■LPIC:国際標準に沿った体系的な内容

世界中で通用する技術を学べる構成、特にオープンソースで標準的な技術・コマンドが中心。

■LinuC:国内インフラ環境に寄せた実務重視の内容

日本企業の現場で求められる領域が反映されやすく、早期に仮想化・コンテナも学ぶ。

どちらが「上位」というよりも、どんな現場でスキルを発揮したいかで選び方が変わるイメージです。

運営団体・対象地域の違い

LPICとLinuCは、どちらもLinux資格ではありますが、どの地域の企業で使われているか や 運営方針 に違いがあります。

■運営団体・対象地域の違い:

■LPIC:

・運営:LPI(世界180カ国)

・国際資格としての認知が高く、外資・グローバルプロジェクトでも馴染みやすい

■LinuC:

・運営:LPI-Japan

・日本国内向けの資格として整備され、内資SIerやインフラ企業で浸透

「グローバル標準」か「国内実務寄り」か が大きな違いです。

評価されやすいケース(国際標準 vs 国内特化)

どちらもLinuxスキルを示す資格として評価されますが、活かしやすい場面にやや違い があります。

■LPICが選ばれやすいケース:

・内資企業だけでなく、外資企業やグローバル案件も視野に入れたい

・体系だった学習ステップで進めたい

・OSS文化や英語ドキュメントにも触れたい

■LinuCが選ばれやすいケース:

・国内のSIer、インフラ企業で経験を積みたい

・実務寄りの学習ステップで進めたい

・国内市場での認知度を重視したい

結論:どちらを選ぶべきか

大きく迷ったら、キャリアの方向性 を基準にすると選びやすくなります。

■LPICとLinuCはどっち?

・幅広く学び、外資やグローバル案件も視野に入れるなら → LPIC

・早期に仮想化・コンテナを学び、日本企業実務に近い形で学ぶなら → LinuC

どちらを選んでもLinuxスキルの証明として十分評価されます。また実務に直結する知識を身につけられる点も共通しています。

LPICかLinuCかで迷いやすい場面なので、一度プロの目線であなたに合う最短ルートを整理しておくと安心です。

\ あなたに合う資格ルートをプロが提案します /

無料でキャリア相談してみるLPICを学ぶ中で、「LinuCとの違いは?」、「どちらが自分に合うのか?」と引き続き悩む方も多いです。

Linux系資格を体系的に比較した関連記事もあわせてチェックしておくと、学習の方向性がより明確になります。

■関連記事:LPICとLinuCを比較

→関連記事:LPICとLinuCの違いを徹底比較|どっちを取るべきか解説

→関連記事:LPICの難易度は?レベル別で、他のIT資格と比較解説

→関連記事:LinuCの難易度は?レベル1ー3、LPICや他の資格との違い

→関連記事:LPIC-1勉強法まとめ|未経験から合格する最短ロードマップ

→関連記事:LinuC レベル1の勉強方法まとめ|最短合格の教材・勉強時間も解説

LPICのメリットと「意味ない」と言われる理由

LPICは「Linuxの基礎力を体系的に学べる資格」として評価される一方で、ネット上では「資格より実務が大事」、「意味ないのでは?」という声もあります。

ここでは、LPICがどんな場面でメリットになるのか、また逆にどんな理由で「意味ない」と言われるのかを整理していきます。

学習メリット(体系的な基礎学習)

LPICの最大の強みは、Linuxを段階的・体系的に学べる点です。

■LPICを取得するメリット:

・独学では扱いが偏りやすい分野も体系的に学べる

・特定ディストリビューションに依存せず、どの現場でも使える知識を習得できる

・(任意:Linux Essentials) → LPIC-1 → LPIC-2 と段階的に理解が深まる

「触れるところだけを学ぶ独学」では見落としがちな領域まで幅広く理解でき、体系的に学べるのがメリットです。

また、実務経験がない人でも、「どの順番で学べばよいか」が明確になり、基礎固めを効率化できるのがLPICの大きな価値です。

転職・キャリアでの評価

LPICは、特に未経験〜若手エンジニアの転職・キャリアアップで効果が高いです。

■転職・キャリアでの評価:

・「基礎力+学習意欲」の証明になる

・転職時や配属時にプラス評価となり、年収にも反映されやすい

・LPIC-2 なら「Linux構築の実務を任せやすい」と評価される

またクラウド(AWS/GCP)の実務に進みたい場合でも、Linuxの基礎があるかどうかは採用担当が強くチェックするポイントです。

→関連記事:インフラエンジニアのキャリアパス・ロードマップ|運用から設計・クラウドへ

→関連記事:インフラエンジニアの年収相場と上げ方|工程別・年代別に1000万円を狙う戦略

資格だけでは不十分と言われる理由(実務経験との組み合わせ)

「LPICは意味ない」と言われる理由の多くは、以下の3つに集約されます。

■LPICが意味ないと言われる理由:

・実務経験の代わりにはならない(トラブル対応・判断は試験では学べない)

・受験料が高くみえる

・体系立てて幅広く学ぶため、現場で使わない分野も含まれる

ただし、現場で使わない分野が出題されるのは「基礎を体系的に押さえる資格」であるためです。また、LPICは実務と組み合わせることで価値が最大化します。

■LPICの価値:

・LPIC-1 → 運用で経験を積む

・LPIC-2 → 構築工程にステップアップ

・LPIC-3 → 専門性強化(セキュリティ・コンテナ・クラスタ)

→関連記事:LPIC/LinuCは意味ない?取るべき人・取らなくていい人を徹底解説

LPICの難易度と学習時間の目安

ここでは、初めて学ぶ人でもイメージしやすいように、レベルごとの難易度と学習時間の目安を整理していきます。

LPIC-1(130〜180時間/未経験から狙えるレベル)

LPIC-1は、未経験者が「サーバー運用」に進むための基礎資格として広く利用されています。

■学習時間の目安:

・未経験:130〜180時間

・IT経験者:50〜80時間

難易度の位置づけ(どのくらい難しい?)

LPIC-1は「Linuxの基礎操作」が中心で、未経験でも十分に合格を狙える難易度ですが、次の分野は初学者がつまずきやすい典型ポイントです。

■つまづきやすい例:

・システムアーキテクチャ(systemd など)

・ネットワーク基礎(IP/ルーティング/DNSなど)

・シェルスクリプト(シェル環境/変数など)

これらは最初は難しく感じますが、基礎からじっくり学べば理解が進み、未経験でも十分に突破できます。

→関連記事:LPICの難易度は?レベル別で、他のIT資格と比較解説

LPIC-2・LPIC-3(中級〜上級/実務経験があると有利)

LPIC-2からは「構築スキル」が問われ、LPIC-3ではさらに高度な専門領域に踏み込んでいきます。

■LPIC-2(構築スキル):

・学習時間の目安:150〜250時間

・主な内容:DNS/メール/Webサーバー、ネットワーク設定、セキュリティ対策

運用から構築へキャリアアップしたい人向けの難易度で、手を動かしながら理解することが基本となります。

■LPIC-3(最上位レベル):

・学習時間の目安:200〜300時間以上

・内容:混在環境、セキュリティ、仮想化/コンテナ、高可用性/クラスタ

LPICの中で専門性特化分野であり、「今の経験 × 専門性」を高めたいエンジニアに向いています。

LPICの挫折しない勉強法(独学・教材・演習環境)

LPICは、未経験でも独学で十分に合格を狙える資格 です。ここでは、挫折せずに理解できる学び方と教材をシンプルにまとめます。

■独学の流れとおすすめ教材:

・学習の流れ:

→「参考書で全体像を把握」→「問題演習を繰り返す」 が最も効率的です。本格的な構築は、合格後に深めても問題ありません。

・おすすめ教材:

→「Linux教科書(あずき本)」と「スピードマスター問題集(白本)」、「Ping-t」が王道です。

最初は暗記ベースでOKです。やっているうちに理解が追いついてきます。

→関連記事:LPIC-1勉強法まとめ|未経験から合格する最短ロードマップ

演習環境(最初は手軽な方法で十分)

LPIC序盤の「ファイル操作・権限・プロセス」などは、複雑な環境は不要です。

未経験の方は、エミュレーター(ブラウザで試せる環境)から始め、慣れてきたらVirtualBoxやクラウド環境(AWS無料枠)へとステップアップするのが最も現実的です。

→関連記事:【Linuxコマンド一覧】LPIC-1に出る、初心者向け基本まとめ

→関連記事:【未経験者のLPIC-1対策】Linuxの実機環境を作って学ぶ勉強方法

LPICの申し込み方法と受験料

LPICの申し込みはオンラインで簡単に完了します。

ただし、「どこから申し込むかわからない」、「受験料が高い」 という声も多いため、ここでは「最短で迷わない」ように早めに知っておくべき部分だけまとめます。

受験方法(ピアソンVUE/オンライン受験)

LPICの受験方法は、以下の2つです。

■受験方法:

①ピアソンVUE(全国のテストセンターで受験)

② オンライン受験(自宅PCで受験できる)

→関連記事:LPICの申し込み方法・申込手順を徹底解説|試験予約・受験方法・割引ガイド

→関連記事:ピアソンVUEオンライン受験とは?流れ、準備、注意点などを徹底解説

受験料(レベル別の金額)

LPICはレベルによって受験料が変わります。

■LPICの受験料(税込):

・LPIC-1(101/102):16,500円 × 2科目

・LPIC-2(201/202):19,800円 × 2科目

・LPIC-3(300/303/305/306):19,800円 × 1科目

「高い」と感じる人もいますが、分割受験が可能で、まずは101だけ受ける → 合格後に102、という進め方で負担を軽減できます。

割引制度(受験バウチャー)

LPICには 受験バウチャーによる受験料割引制度があります。受験バウチャーを購入することで、5~20%程度の割引価格で受験をすることができます。

→関連記事:【最新版】LPIC受験料まとめ:Level1~3の試験料・値段・割引制度

LPIC取得後のキャリアパスと年収の目安

LPICは「資格そのものが年収を上げる」というより、どのレベルに合格したかによって、進みやすい職種や工程が明確になる資格 です。

特に以下の3ステップでキャリアの幅が大きく広がります。

①LPIC-1 → サーバー運用・監視

未経験者が最初にキャリアを積みやすい入口です。コマンド操作・ログ・権限・プロセス管理など、LPIC-1の学習範囲がそのまま実務に直結します。

→関連記事:サーバーエンジニアのキャリアパス|運用止まりから設計・クラウドへ

②LPIC-2 → サーバー構築(中堅エンジニア)

DNS/Web/メール/ネットワーク設定など、構築工程そのものを扱うため、「運用 → 構築」のステップアップに最も効果があります。

→関連記事:サーバーエンジニアの平均年収|年代・仕事内容・資格別に徹底解説

③LPIC-3 → 設計・クラウド・SRE(上級)

専門性を証明できる最上位レベルです。AWS・IaC・セキュリティ・Kubernetesなど、高単価領域に進む基礎となり、年収レンジが一段上がります。

「クラウドをやりたいけれど、基礎が不安」という方ほど、LPICは最適な入口です。

→関連記事:クラウドエンジニアのキャリアパス|設計・自動化・SREへ進む成長ロードマップ

資格だけでキャリアが確定するわけではありませんが、「LPIC → 実務 → 上位LPIC」 の順に経験を積むことで、未経験でも上流工程やクラウド領域に進める再現性が大きく高まります。

LPICレベルごとのキャリア・年収早見表(※キャリア相場)

| レベル | 目安となるキャリア | 年収目安(※キャリアの相場) |

| LPIC-1 | サーバー運用・監視(初級) | 350〜450万円 |

| LPIC-2 | サーバー構築(中堅) | 450〜650万円 |

| LPIC-3 | 設計/クラウド・セキュリティ(上級) | 600〜1,000万円 |

LPICで学んだ知識は、実際にどの職種でどれくらい評価されるのか、キャリアの具体的なイメージをつかむために、以下の関連記事で職種別の年収相場もあわせて確認しておきましょう。

■関連記事:クラウド・AI時代に価値が高まる職種の年収相場

→関連記事:インフラエンジニアの年収相場と上げ方|工程別・年代別に1000万円を狙う戦略

→関連記事:クラウドエンジニアの年収相場と上げ方|AWS・Azure資格別・年代別の徹底比較

→関連記事:AWSエンジニアの年収相場と上げ方|資格・経験別レンジと脱SES戦略

LPICに関するよくある質問(FAQ)

LPICについて、受験前によく寄せられる質問をまとめました。疑問が解消されれば、勉強計画や受験日も決めやすくなります。

Q1. LPICは廃止されるって本当?

いいえ、LPICは廃止されません。

LPI-JapanがLinuCへ移行しただけで、LPIC自体は世界中で継続しています。

Q2. LPICに有効期限はありますか?

LPICには「有効期限そのもの」はありません。ただし、資格の「アクティブ状態」を示す 有意性期限(Active ステータス)は5年間 と設けられています。

資格のアクティブ状態を継続するために、5年以内に再受験による更新(または上位レベル取得) を検討しましょう。

Q3. 未経験でも独学で合格できますか?

はい、未経験でも独学で合格できます。

定番の参考書(あずき本)や問題集(白本)などを利用すれば、未経験からでも十分に合格可能です。

まとめ:LPICはキャリアの基礎を固める最初の一歩

LPICは、Linuxスキルを証明するだけでなく、未経験からインフラ・クラウドエンジニアへ進むための体系的なロードマップを提供してくれる資格です。

またこの記事で説明した通り、LPICは実務経験と組み合わせることで、運用 → 構築 → 設計、そして年収1,000万円を目指せるクラウドアーキテクトなどへのキャリアパスも描ける「強力な武器」となります。

■重要ポイントのおさらい:

・キャリアの入口:

→LPIC-1は、サーバー運用に進むための基礎力証明として最も有効です。

・最大のメリット:

→ 独学で陥りがちな知識の偏りをなくし、体系的な基礎力を効率よく身につけられます。

・活かし方:

→「LPIC-1 →運用経験 → LPIC-2 → 構築経験」と、キャリアアップの武器として使うと、市場価値と年収が高まります。

また「本当にLPICがベスト?」と思った方は、LPICだけでなくインフラ資格全体比較 を見ることで、最短ルートが選びやすくなります。

以下の関連記事で、職種ごとの資格ロードマップをわかりやすくまとめています。

■関連記事:職種ごとの資格ルートを確認する

→関連記事:インフラエンジニアのおすすめ資格一覧と取得順番・難易度を徹底解説

→関連記事:サーバーエンジニアの資格一覧&ロードマップ|順番・難易度・キャリア戦略

→関連記事:ネットワークエンジニアの資格一覧とロードマップ|難易度・順番・キャリア戦略

→関連記事:クラウドエンジニア資格の順番と難易度|AWS・Azure・GCP初心者向け一覧

→関連記事:AWS資格おすすめ一覧と取得順番|難易度・勉強時間・費用をわかりやすく解説

【次のステップ】キャリアの最短ルートをプロに相談しませんか?

「どんな企業で経験を積めば、最短で構築やクラウドに進めるのか?」

「今のスキルレベルで、本当に独学だけで大丈夫なのか?」

このような悩みを抱える人は、インフラ系専門の転職エージェントのキャリア相談を活用してみてください。

私たちはLPICを「どの企業で」、「どの職種で」、「どのようなロードマップで」活かせば、年収アップとキャリアアップが最短で実現できるかを知っています。

専門家と話すことが、最も確実なキャリアのスタート地点です。

\ 最短でキャリアアップ・年収アップしたいあなたへ /

LPICを「キャリアアップの武器」に変えるためには、

「どの企業で」、「どの職種から」、「どの順番で」経験を積むかが重要です。

あなたに最適なキャリアの最短ルートを、専門のアドバイザーが無料でご提案します。