こんにちは、インフラ系エンジニア専門の転職エージェントの中の人です。

クラウドエンジニアの需要や将来性が気になっていませんか?

「これからクラウドエンジニアを目指しても仕事はあるのか」

「AIや自動化でなくなるのでは」、、と不安を感じる方も少なくありません。

結論から言うと、クラウドエンジニアは今後も需要が伸び続ける職種であり、なくなることはありません。

むしろ、クラウドの普及に伴って「より専門的で高度な人材」の価値が上がっています。

企業のIT基盤がクラウドへ移行する中、クラウドネイティブ開発、マルチクラウド戦略、セキュリティ、コスト最適化(FinOps)といった、より高度で専門的なスキルが求められています。

本記事では、最新の市場データや求人動向をもとに、以下を徹底解説していきます。

■この記事でわかること:

・クラウドエンジニアの需要が高まっている理由

・将来性と伸びる専門分野

・キャリアパスや年収の見通し

・未経験から目指すためのロードマップ

もしあなたが「今後のキャリア」を迷っているなら、市場動向を踏まえて、今どんなスキルを磨けば「将来も求められるエンジニア」になれるのか、を一緒に整理しましょう。

なお「クラウドエンジニアの仕事内容やキャリアの全体像」を知りたい方は、先に以下の記事をご覧ください。将来性だけでなく、仕事内容・資格・必要スキルといったクラウド職全体の理解に役立ちます。

→ クラウドエンジニアとは?仕事内容・必要スキル・年収・キャリアパスまとめ

クラウドエンジニアの需要が高い5つの理由

クラウドエンジニアの需要は、単なる「クラウドが流行しているから」という理由ではありません。

市場の拡大、人材不足、スキルの高度化、働き方の変化など、いくつもの要因が重なって需要を押し上げています。

ここでは、クラウドエンジニアの需要が高まっている背景を、5つの観点から整理して解説していきます。

クラウド導入の国内・グローバル市場成長率

クラウド市場は国内外ともに拡大を続けており、その成長がクラウドエンジニアの需要を強く後押ししています。また日本国内でも、パブリッククラウドの利用は急速に広がっています。

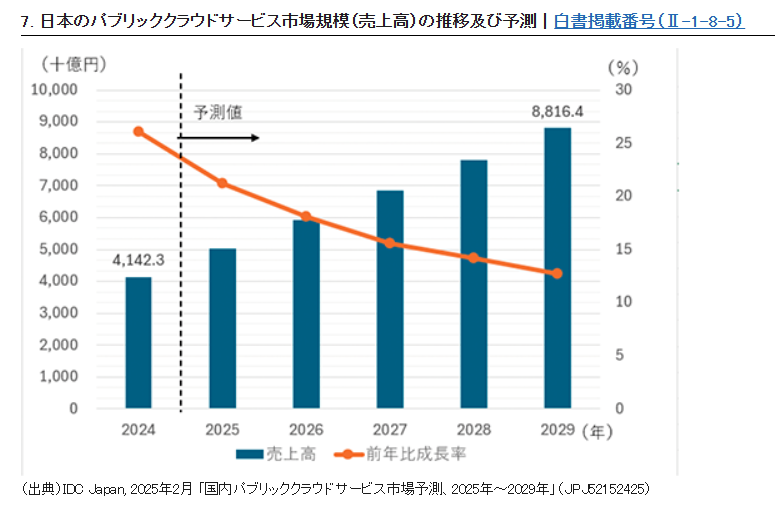

総務省「情報通信白書」(IDC Japan調査)によると、国内のパブリッククラウドサービス市場は、2024年の約4.1兆円から、2029年には8.8兆円規模に成長すると予測されています。

※参照:総務省 令和7年情報通信白書

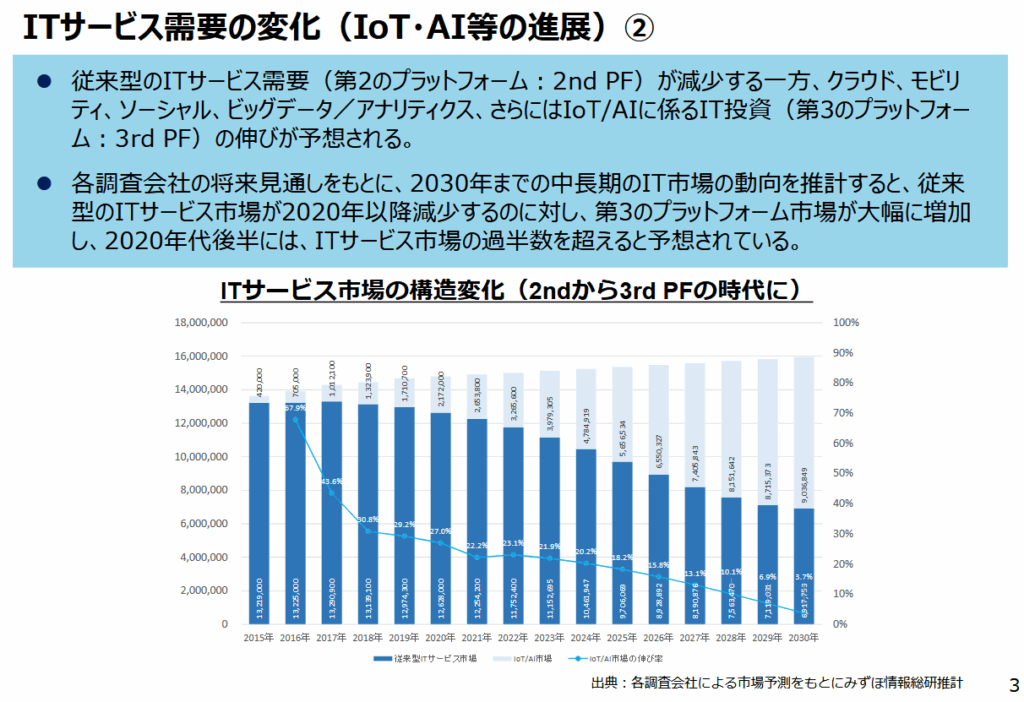

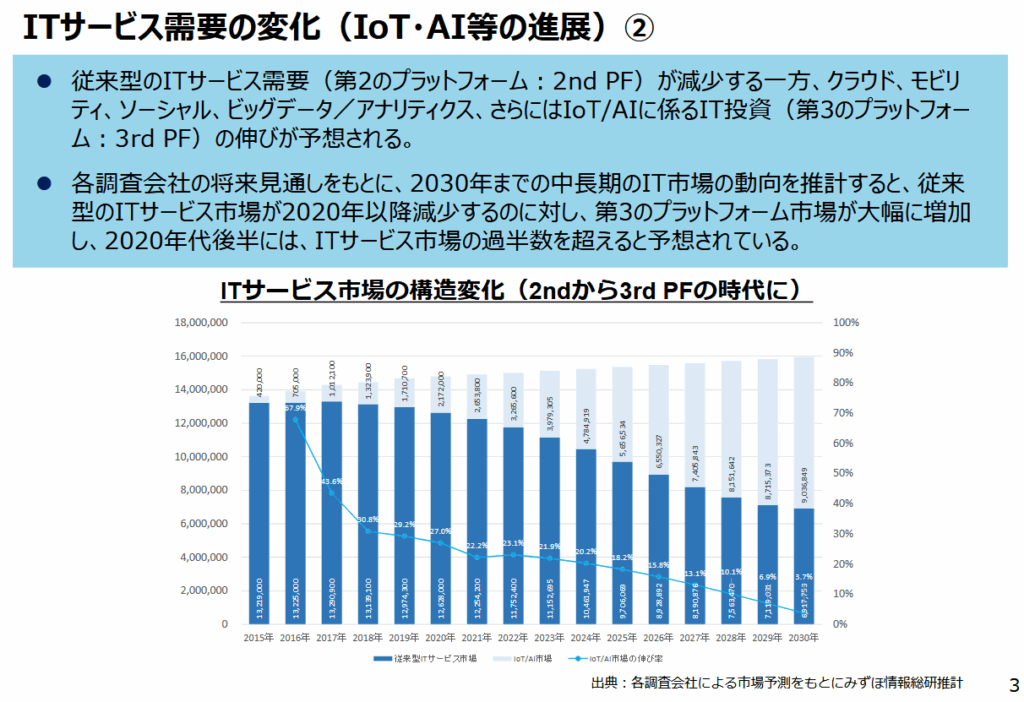

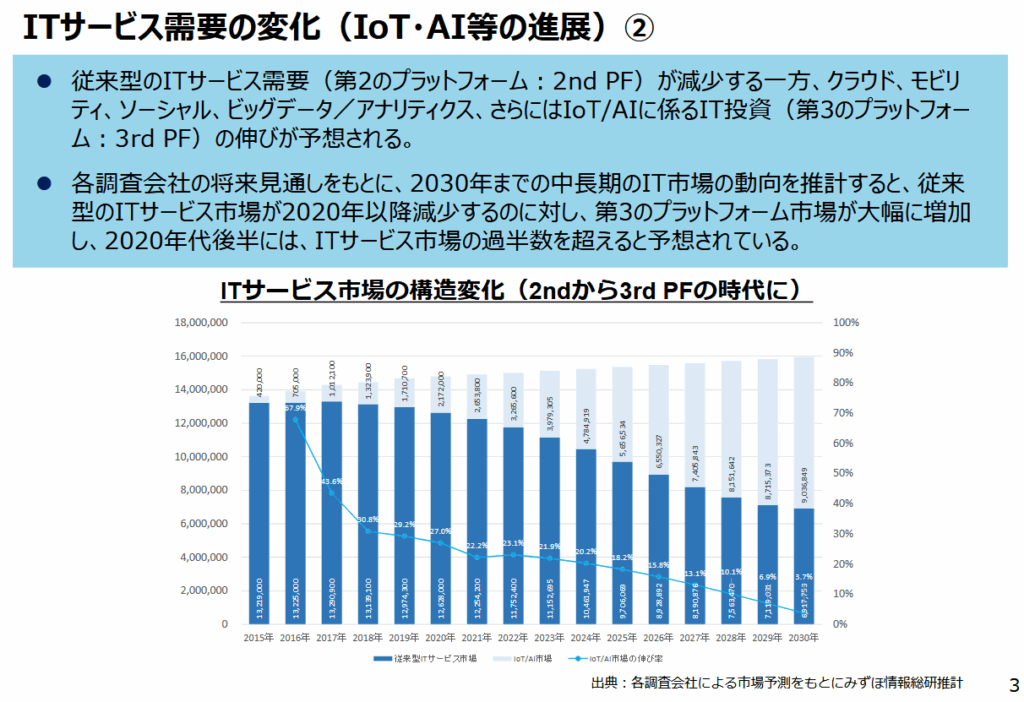

さらに、経済産業省の調査によれば、2030年にかけて従来型のITサービス需要(オンプレミス中心)は減少する一方で、クラウド・モビリティ・ビッグデータ・AI/IoTといった「第3のプラットフォーム」への投資が拡大し、ITサービス市場全体の過半数を占める規模にまで成長する見込みです。

こうした市場動向は、クラウドエンジニアが一時的な役割にとどまらず、ITインフラの将来を支える不可欠な人材であることを裏付けていると言えます。

人材不足が続く採用市場の現状と企業ニーズ

クラウドを導入する企業は増えている一方で、それを設計・構築・運用できるエンジニアは圧倒的に不足しています。

求人票を見ても「AWS経験者歓迎」、「Azure設計経験者優遇」といった案件が多く、クラウド実務経験を持つ人材は引く手あまたの状態です。

特にクラウドセキュリティやガバナンス、コスト最適化に関する知識を持つエンジニアは市場価値が高く、採用競争が激化しています。

つまり、需要>供給のギャップが続いていることが、クラウドエンジニアの需要が伸び続ける最大の要因です。

求められるスキル領域の変化(設計・運用・セキュリティ・自動化など)

クラウドエンジニアに求められるスキルは年々広がりと深みが増しています。従来は「クラウド環境の構築・運用」が中心でしたが、今はそれに加えて以下のような領域が重視されています。

■現在求められているスキル:

・クラウドセキュリティ(IAM、ゼロトラスト、暗号化など)

・自動化技術(Terraform、Ansible、CI/CDなど)

・クラウド間連携(マルチクラウド/ハイブリッドクラウドの設計)

・コスト管理(FinOps)(課金最適化、クラウド利用統制)

このようなスキル変化は「代替が効きにくい専門性」を生んでおり、結果としてエンジニアの需要を押し上げています。

クラウド案件の多様化と場所を選ばない働き方

クラウド案件は「既存システムの移行」から「クラウドネイティブ開発」、「データ基盤構築」、「AI・IoT連携」などへと多様化しています。

さらにクラウドインフラは物理的なデータセンター常駐を前提としないため、リモートでの参画や場所を選ばない働き方が可能になっています。

これにより、都市圏だけでなく地方在住エンジニアやフリーランスにとってもキャリアの選択肢が広がっています。

案件の幅が広がり、働き方の自由度が高まっていることも、クラウドエンジニア需要を押し上げる要因です。

一部で「きつい」、「やめとけ」と言われる理由

ネット上では「クラウドエンジニアはきつい」、「やめとけ」といった声も見られます。

確かに、新技術のキャッチアップや24時間稼働するシステムの障害対応など、負担を感じる場面はあります。

しかしこれは一部の現場やプロジェクトに限った話であり、すべてのクラウドエンジニアが過酷な環境で働いているわけではありません。

むしろスキルを積み重ねることで、裁量権や自由度の高い働き方ができるようになるケースも多くあります。

とはいえ、環境や職種によって感じ方は大きく異なります。

自分に合う環境を見極めたい人は、以下の関連記事で、他職種の「リアルな現場事情」も比較してみましょう。

関連記事:他職種の「やめとけ」事情とキャリアのリアルを比較

→関連記事:運用監視オペレーターはやめとけ?|将来性とキャリアアップロードマップ

→関連記事:運用保守はやめとけ?|きつい理由とキャリアアップ戦略

→関連記事:インフラエンジニアはやめとけ?|きつい理由と後悔しないキャリア戦略

→関連記事:サーバーエンジニアはやめとけ?|現場のリアルと後悔しない選択肢

→関連記事:ネットワークエンジニアはやめとけ?|夜勤・運用から抜け出す方法

→関連記事:クラウドエンジニアはやめとけ?|きつい理由とキャリア戦略

→関連記事:AWSエンジニアはやめとけ?|資格だけでは稼げない理由と改善策

需要のまとめ

クラウドエンジニアの需要が高い背景として、「市場規模の拡大」、「人材不足の継続」、「スキル領域の高度化」、「案件内容の多様化」といった要素があります。

これらを総合すると、クラウドエンジニアは一過性のブームではなく、今後も安定して需要が続く職種であると言えるでしょう。

また、クラウド市場をリードしているのが「AWSエンジニア」です。AWSは世界シェアNo.1のクラウドサービスであり、今後も需要が高まり続ける分野です。

このように、クラウド領域の需要は確かに拡大していますが、同時にネットワークやサーバーなど、他のインフラ職種でも変化が進んでおり、各職種にはそれぞれの将来性があります。

AI・自動化時代に「どの分野が伸びていくのか」を俯瞰しておくことで、今後のキャリア選択により確信を持てるでしょう。

以下の関連記事では、主要インフラ職種の将来性を比較しています。

関連記事:職種別の将来性記事

→関連記事:クラウドエンジニアの将来性|AI時代に求められるスキルとは

→関連記事:AWSエンジニアの将来性|今後も需要が続く理由を解説

→関連記事:インフラエンジニアの将来性はある?AI時代の需要・キャリアを徹底解説

→関連記事:サーバーエンジニアの将来性|AI・クラウド時代に求められる役割とは

→関連記事:ネットワークエンジニアの将来性は?|今後10年のキャリア戦略

クラウドエンジニアの将来性が「なくならない」と断言できる理由

「クラウドエンジニアは、今後なくなるのでは?」という不安はよく聞かれます。

しかし、結論から言えば クラウドエンジニアの需要は今後も続き、むしろ専門性を高めた人材の価値は上がっていく と断言できます。その理由を、3つの観点から見ていきます。

今後特に伸びる専門分野(クラウドセキュリティ/FinOps/マルチクラウドなど)

クラウド市場が成熟するにつれ、エンジニアが担う役割も「単なる構築・運用」から より高度で専門的な領域 へとシフトしています。

特に注目されているのは、以下の分野です。

■今後伸びる専門分野:

・クラウドセキュリティ

→ゼロトラストアーキテクチャ、IAM(認証・認可)、データ暗号化など、セキュリティ対策は重要テーマ。サイバー攻撃の高度化に伴い、クラウドセキュリティの需要は右肩上がり。

・FinOps(コスト最適化)

→クラウド利用が広がるにつれて「コストが見えにくい」、「請求額が膨らむ」といった課題が顕在化。FinOpsの知見を持つエンジニアは、経営層や経理財務部門と連携しながらクラウド活用を推進できる人材として評価。

・マルチクラウド/ハイブリッドクラウド

→AWS・Azure・GCPを組み合わせたり、オンプレとクラウドを併用する企業も増加。マルチクラウド環境の設計・運用スキルは、今後の必須スキルの一つ。

これらの領域はいずれも、クラウド利用が拡大するほど必要性が高まるため、クラウドエンジニアの将来性を裏付けていると言えます。

リスク要因と変化(コスト高騰・規制・AI活用の進展)

将来性を考える上で、リスクや変化の要因も押さえておく必要があります。

■リスク要因:

・クラウド利用コストの高騰

→利用量に比例して請求額が増えるため、コスト最適化を無視すると経営を圧迫します。

・規制・法制度の強化

→個人情報保護やデータローカライゼーションなど、クラウド利用には規制が増えています。

・AI・自動化技術の進展

→「AIがインフラ運用を自動化してしまうのでは?」という懸念もありますが、実際にはAIを活用して効率化を進められる人材が求められます。

上記のようなリスク要因はありますが、「クラウド利用コストの高騰」は、コスト管理スキルを持つクラウドエンジニアの市場価値が高まる ことを意味します。

また、AI活用は「クラウドエンジニア不要論」ではなく、新しいスキル習得のチャンス として捉えるのが現実的です。

つまり、コスト高騰や、AI・自動化活用のリスクはあるものの、それに対応できる人材になることで、将来性を高める大きなチャンスとなっています。

AWS・Azure・GCPの需要比較とキャリアの選び方

クラウド市場の需要は「AWSだけ」に偏っているわけではありません。主要3ベンダーにはそれぞれ特徴があり、キャリアの方向性を考えるうえで押さえておく必要があります。

■主要クラウドの需要特徴:

・AWS(Amazon Web Services)

→世界・国内ともに最大シェア。求人案件数も圧倒的に多く、まず学ぶならAWSが王道。特にインフラ基盤系・スタートアップ企業での導入率が高い。

・Azure(Microsoft Azure)

→エンタープライズ企業や官公庁で強み。Microsoft製品(Office365、Active Directory)との親和性が高く、既存システムをクラウド化する案件が豊富。

・GCP(Google Cloud Platform)

→データ分析・機械学習・コンテナ(Kubernetes)領域で強み。案件数はAWS/Azureに比べると少ないが、専門性を磨くと差別化が可能。

■キャリア選択のポイント:

・汎用性・求人の多さを重視するなら → AWS

・大企業や官公庁系案件で安定性を狙うなら → Azure

・データ基盤やAI領域で差別化したいなら → GCP

3大クラウドはすべて需要があり、自分のキャリアの方向性に合わせて選択することで将来性を広げられます。

このように、クラウドエンジニアは今後も成長分野であり続けることは間違いありません。

クラウドエンジニアのキャリアパスと年収相場

クラウドエンジニアは、需要が高いだけでなく、キャリアパスや年収面でも大きな魅力があります。

なお、仕事内容やキャリアの全体像を体系的に知りたい方は、以下の記事も参考になります。

→関連記事:クラウドエンジニアとは?仕事内容・資格・年収・将来性を徹底解説

現役インフラ/サーバーエンジニアからのキャリアアップ

クラウドエンジニアへのキャリアチェンジで最も親和性が高いのは、サーバーエンジニアとしての経験です。

オンプレ環境でLinuxやWindowsサーバーの構築・運用をしてきたスキルは、そのままAWSのEC2やAzureの仮想マシンといったクラウド基盤に応用できます。

特に、ユーザー管理・セキュリティ設定・バックアップ・運用監視といった知識は、クラウド環境でも不可欠な要素です。

一方で、ネットワークエンジニアから直接クラウドエンジニアを目指す場合は、やや難易度が高い傾向にあります。

ルータやスイッチといった物理機器の運用経験はクラウドネットワーク(VPC、サブネット、セキュリティグループなど)にも活かせますが、クラウド環境ではサーバーやOS、アプリケーション寄りの知識も同時に求められるためです。

そのため、ネットワークエンジニアがクラウド領域を目指す場合には、まずサーバー領域の知識を広げてインフラ全般を扱えるようになることが現実的なステップになります。

逆に、サーバーエンジニアがクラウドに進む場合は、既存スキルを強みにしつつクラウド知識を上乗せするだけで、スムーズに移行できるケースが多いでしょう。

→関連記事:【徹底比較】インフラ・ネットワーク・サーバーエンジニアの違い|適性・年収・将来性

→関連記事:サーバーエンジニアとは?仕事内容・必要スキル・資格・将来性を徹底解説

高年収を目指せるクラウドアーキテクト・SREなどの上位ポジション

クラウドエンジニアとして経験を積むと、次のような上位職種を目指せます。

■クラウドエンジニアの上位職例:

・クラウドアーキテクト:

→企業のクラウド戦略を設計する専門家。高い設計力・コンサルティング力が必要。

・SRE(Site Reliability Engineer):

→大規模サービスの安定稼働を担い、自動化や監視基盤を整える役割。

・プラットフォームエンジニア:

→自社サービスの共通基盤を構築・改善する役割。

これらのポジションは、年収700万〜1,000万円以上も十分に狙える領域です。

特にクラウドアーキテクトは、求人市場でも高待遇が提示されやすく、希少性の高いキャリアです。

最新の年収相場と市場価値の変化傾向

クラウドエンジニアの平均年収は、インフラエンジニア全体の相場よりも高めに推移しています。

求人データを見ると、未経験からのスタートで400万〜500万円、中堅層で600万〜700万円台、アーキテクト層では800万円超えが現実的に狙える 水準です。

また、スキルセットによって市場価値は大きく変動します。

■市場価値を高めるスキル例:

・AWS・Azure・GCPのマルチスキル

・IaCや自動化の実務経験

・クラウドセキュリティの専門知識

これらのスキルを兼ね備えることで、他職種に比べてさらに高い評価を得られます。

このようにキャリアを積むほど、クラウドエンジニアの市場価値は上昇します。

運用担当から、設計・アーキテクト・SREへとステップアップすることで、年収は数百万円単位で伸びることも珍しくありません。

また以下の関連記事では、AI・自動化時代でも年収が上がり続ける職種・スキルの傾向を詳しく解説しています。

関連記事:AI時代に価値が高まる職種の年収相場

→関連記事:クラウドエンジニアの年収まとめ|AWS・Azure時代の市場価値とは

→関連記事:AWSエンジニアの年収相場と上げ方|資格・経験別レンジと脱SES戦略

→関連記事:インフラエンジニアの年収相場と上げ方|工程別・年代別に1000万円を狙う戦略

詳細なデータや年代別の比較は、別記事「クラウドエンジニアの年収は高い?【年代別・資格別・働き方別に徹底解説】」でも解説していますので、あわせてご覧ください。

年収アップを目指すキャリア戦略について、インフラ専門のアドバイザーに個別相談したい方はこちら

未経験からクラウドエンジニアになるためのロードマップ

「未経験からクラウドエンジニアを目指したいけど、どこから学べばいいかわからない」という声はとても多いです。

クラウドは幅広い技術領域をカバーしているため、やみくもに勉強を始めても挫折しがちです。

そのためここでは、未経験者がクラウドエンジニアになるために踏むべき3つのステップを整理しました。

学習の第一歩:ITインフラの基礎知識(Linux/ネットワーク)

クラウドを理解するためには、まずITインフラの基礎知識を押さえることが欠かせません。

■ITインフラの基礎知識:

・Linux:

→サーバーOSの基本操作(ファイル操作、ユーザー管理、パーミッション設定など)

・ネットワーク:

→IPアドレス、サブネット、DNS、ルーティングなどの基礎知識

・仮想化の基礎:

→オンプレサーバーとクラウド環境の違いを理解する

これらはクラウドサービスの裏側で必ず動いている仕組みです。基礎を押さえておくことで、AWSやAzureでの学習がスムーズになり、長く活躍することができます。

未経験からインフラエンジニアとして経験を積み、クラウドへ進む現実的なルートは、以下の記事で全体像として整理しています。

→関連記事:インフラエンジニアになるには?インフラ基礎 → 構築 → クラウドのロードマップ

未経験者が取得すべき資格の活用と選び方

資格は「知識の証明」になるだけでなく、未経験者が採用されるための大きな武器になります。特におすすめなのは以下です。

■未経験者が取得すべき資格:

・AWS 認定クラウドプラクティショナー(CLF):

→クラウドの入門資格として人気。クラウド全体像を体系的に学べる。

・AWS ソリューションアーキテクト アソシエイト(SAA):

→実務寄りのクラウド知識を証明できる。転職市場で高評価。

・LinuC レベル1/LPIC-1:

→Linuxの基礎力を証明できる。サーバーOSの理解はクラウドでも必須。

・CCNA(ネットワーク基礎):

→クラウド環境のネットワーク理解に役立つ。

ポイントは「クラウド資格(AWS系)+基盤資格(Linux/ネットワーク系)」を組み合わせることです。

資格学習の過程で基礎を固めつつ、面接でアピールできる実績にもつながります。

→関連記事:未経験からAWSエンジニアになるには?必要スキル・資格・転職ロードマップ

→関連記事:AWSの勉強方法まとめ|未経験からエンジニアを目指すロードマップ

転職成功のための評価ポイントとポートフォリオの作り方

未経験者の場合、資格だけではなく 「実際にクラウドを触った経験」 を示すことが重要です。

■未経験者の転職準備例:

・AWS無料枠やAzureトライアルで、環境構築を体験

・簡単なWebアプリをデプロイしてみる(EC2やS3、Lambdaを利用)

・Terraformでインフラをコード化してみる

こうしたハンズオン経験をポートフォリオとしてまとめることで、採用担当者に「実際に動かせるスキルがある」と伝えられます。また、学習過程をブログやQiitaにまとめるのも効果的です。

→関連記事:【未経験から目指す】クラウドエンジニアへの勉強ロードマップとおすすめ資格

よくある質問(FAQ)

ここでは、クラウドエンジニアの将来性について、よくある質問をまとめてみました。

Q1:クラウドエンジニアはやめとけと言われるのは本当?

インターネット上では「クラウドエンジニアはやめとけ」といった意見を見かけることがあります。

理由としては「常に新しい知識を学び続ける必要がある」、「障害対応でプレッシャーが大きい」といった声が多いです。

しかし、これは一部の現場や案件に限った話であり、クラウドエンジニア全体を指すものではありません。

むしろスキルを積めば積むほどキャリアの幅が広がる職種であり、需要が伸び続けているのが現実です。

→関連記事:クラウドエンジニアはやめとけ?向いている人・向いていない人を徹底解説

Q2:仕事がきついと感じるのはどんな場面?

クラウドエンジニアが「きつい」と言われるのは、以下のような場面です。

■クラウドエンジニアがきつい理由:

・新しいサービスやアップデートを、キャッチアップするための学習負担

・24時間稼働システムの障害対応やトラブルシューティング

・コスト削減やセキュリティ強化のプレッシャー

ただし、こうした業務も経験を積むほど仕組み化・自動化が進み、負担は軽減されます。

また近年はリモート勤務やフレックス勤務も広がっており、働き方の柔軟性も高まりつつあります。

→関連記事:クラウドエンジニアはやめとけ?向いている人・向いていない人を徹底解説

Q3:AWSエンジニアとクラウドエンジニアの違いは?

クラウドエンジニアはクラウド全般(AWS・Azure・GCPなど)を扱う職種を指します。

一方、AWSエンジニアはAWSに特化した専門性を持つエンジニアで、国内求人では最も数が多いのが特徴です。

■キャリアの選び方:

・幅広くキャリアを築きたいなら → クラウドエンジニア

・AWS案件を中心に即戦力を目指したいなら → AWSエンジニア

→関連記事:AWSエンジニアとは?仕事内容・スキル・資格・年収・将来性を徹底解説

→関連記事:未経験からAWSエンジニアになるには?必要スキル・資格・転職ロードマップ

Q4:クラウドエンジニアに向いている人の特徴は?

クラウドエンジニアに向いているのは、以下のような人です。

■クラウドエンジニアに向いている人:

・新しい技術を学ぶことに抵抗がない人

・論理的に問題を切り分けるのが得意な人

・コストやセキュリティなど「技術+ビジネス」の両面に関心がある人

逆に、変化の少ないルーティン業務を望む人には不向きかもしれません。

Q5:未経験でも本当にクラウドエンジニアになれる?

結論から言えば、未経験からでもクラウドエンジニアを目指すことは可能です。

ただし、闇雲に勉強を始めるのではなく、「基礎(Linux・ネットワーク)→インフラ実務経験を積む→資格(AWS SAAなど)→実践(ポートフォリオ作成)」という流れを踏むのが成功の近道です。

特に「インフラ実務経験の濃さ」によって、その後のキャリアの伸びやすさが大きく変わります。

単に監視や定型作業を経験しただけではアピール力が弱いですが、構築や運用設計に関わった経験があれば、クラウドエンジニアへの移行が格段にスムーズになります。

→関連記事:未経験からクラウドエンジニアになるには?学習ロードマップと資格取得の順番

まとめ:キャリアを切り開くクラウドエンジニアの需要と将来性

クラウドエンジニアは一時的な流行職種ではなく、今後も長期的に需要が続く成長分野です。

ここまで解説してきた「需要が高い理由」、「将来性」、「キャリアパス」、「未経験からのステップ」を踏まえ、最後に本記事の要点と次のアクションを整理していきます。

この記事の要点:クラウドエンジニアがなくならない3つの理由

この記事では、クラウドエンジニアの需要と将来性について解説しました。

要点を整理すると、クラウドエンジニアが「なくならない」と断言できる理由は、以下の3つです。

■クラウドエンジニアがなくならない理由:

・市場拡大が続く:

→国内外でクラウド導入が加速し、市場規模は今後も右肩上がりに成長していく。

・専門分野の深化:

→セキュリティ、FinOps、マルチクラウドなど、新たなスキル領域が広がり続けている。

・多様なキャリアパス:

→アーキテクトやSREなど高年収・高スキルのポジションに発展できる。

これらの要素が重なり、クラウドエンジニアは今後も長期的に需要が続く職種であることは間違いないと言えます。

次の一手:あなたのキャリアを広げるためのアクションプラン

クラウドエンジニアは、学ぶべき領域が広い一方で、正しいステップを踏めば確実にキャリアを切り開けます。

次の一手として、以下のアクションをおすすめします。

■キャリアを広げるアクションプラン:

・学習の第一歩:Linux・ネットワークの基礎からスタート

・資格の活用:AWS SAAなどのクラウド資格で知識を証明

・実践経験:インフラ実務やポートフォリオ作成でスキルをアピール

・キャリア戦略:どのクラウドベンダーに強みを持つか方向性を決める

→これらのアクションを重ねることで、未経験からでも市場価値の高いクラウドエンジニアを目指せます。

未経験から高年収を目指す!

あなたの状況に合わせたクラウドエンジニアへのキャリア戦略を、インフラ専門のアドバイザーに無料でご相談いただけます。

■あわせて読みたい

→ 【まとめ】クラウドエンジニアとは?仕事内容・必要スキル・将来性を徹底解説

→ 未経験からクラウドエンジニアになるには?転職ロードマップ

→ クラウドエンジニアの年収相場まとめ

→ クラウドエンジニアの勉強法・学習ロードマップ

→ クラウドエンジニアに必要な資格一覧

また、「キャリアの方向性は見えてきたけど、全体像を整理したい」、、そんな方は、インフラ職全体を体系的にまとめた以下の記事も参考にしてください。

仕事内容・資格・勉強法・将来性を一つに整理しており、次のステップが明確になります。

関連記事:インフラエンジニア職種マップ&主要職種まとめ

→関連記事:インフラエンジニア職種マップ|主要職種の違いとキャリアパスを徹底解説

→関連記事:インフラエンジニアとは?仕事内容・必要スキル・将来性を徹底解説

→関連記事:サーバーエンジニアとは?仕事内容・年収・キャリアパスを徹底解説

→関連記事:ネットワークエンジニアとは?仕事内容・資格・キャリアパスまとめ

→関連記事:クラウドエンジニアとは?仕事内容・資格・将来性を解説

→関連記事:AWSエンジニアとは?仕事内容・資格・キャリアパスを解説