こんにちは、インフラ系エンジニア専門の転職エージェントの中の人です。

「AIや自動化の進化で、インフラエンジニアはもう必要ないのでは?」

「クラウドが主流になって、オンプレ経験しかない自分は時代遅れかも、、」

「夜勤や保守ばかりで、この先どう成長すればいいのかわからない」

そんな不安を感じている方は、決して少なくありません。

結論から言えば、インフラエンジニアは「なくなる職種」ではなく、「進化する職種」です。

AIやクラウドの発展により、企業のIT基盤はこれまで以上に戦略的な価値を持つようになっています。また一方で、求められるスキルの方向性・インフラキャリアの描き方が変化しているのも事実です。

この記事では、「10年先も通用するインフラエンジニアのキャリア戦略」を整理していきます。

未経験からキャリアを築きたい方も、運用・保守で悩む方も、クラウド設計や自動化に挑戦したい経験者も参考にしてください。

なお「インフラエンジニアの仕事内容やキャリアの全体像」を知りたい方は、先に以下の記事をご覧ください。将来性だけでなく、仕事内容・年収・資格・キャリアパスをまとめています。

→ インフラエンジニアとは?仕事内容・必要スキル・年収・キャリアパスまとめ

なぜ「将来性がない」と言われるのか

SNSや転職サイトでは、「インフラエンジニアはもうオワコン」「AIに置き換えられる」といった声を見かけることがあります。

しかし、それらの多くは一部の現場や古いイメージに基づく誤解であることが多数です。

ここでは、インフラエンジニアが「将来性がない」と言われやすい理由を3つ整理し、実際の構造を見ていきましょう。

AI・自動化の誤解

ChatGPTや自動化ツールの登場により、「AIがITインフラの仕事を奪う」と感じる人もいるでしょう。

確かに、サーバー監視やアラート対応など、ルーティン業務の一部は自動化が進んでいます。

しかし、AIやIaC(Infrastructure as Code)、クラウドの運用を支えているのも、インフラエンジニアの設計力と管理スキルです。

例としてAWSでは、TerraformやCloudFormationを扱う「インフラ自動化エンジニア」が増加しており、

AI時代こそ「仕組みをつくる側」となる人材が求められています。

ポイント:

「AIに奪われる仕事」ではなく、「AIを使いこなす仕事」にシフトしています。

夜勤・常駐イメージによる誤解

「夜勤ばかりで体力的にきつい」、「客先常駐で自由がない」といった声も根強いですが、これは「監視オペレーター」や「SES・客先常駐」のようなエントリー層中心の環境に多い話です。

現場で経験を積んでいくうちに、リモート勤務や持ち帰り案件、自社勤務といったより柔軟な働き方を選べるチャンスも広がっていきます。

実際、日勤フレックスや在宅勤務を実現しているエンジニアも少なくありません。

また、運用・監視で培った経験を活かして、日勤のみの運用ポジションや、構築・設計フェーズへステップアップすることで「夜勤からの脱出」は十分可能です。

トラブル対応力やインフラ全体の理解力は、上位フェーズでも強みとして評価されます。

つまり「夜勤がきつい=将来性がない」ではなく、経験を積んでキャリアを進めれば、より自由で成長できる働き方を実現できる職種です。

ポイント:

「環境を選ぶ、スキルを積めば変えられる」、これが現代のインフラエンジニアです。

学習を続ける人がキャリアを伸ばせる構造

実際、インフラエンジニアの学習には、いくつもの「壁」があります。ここでは大きく3つの壁を解説していきます。

第1の壁:最初のキャッチアップ(基礎理解)

Linux・ネットワーク・仮想化といった基礎をつかむ段階です。

第2の壁:継続学習(運用から構築への移行)

現場経験を重ねながら、構築や設計の知識を「学び直す」時期です。ここで学習を止めてしまうと、どうしても業務がルーチン化してしまいがちです。

第3の壁:高度スキルの習得(クラウド・自動化)

最初に学んで終わりの仕事ではなく、学び続けられる人ほど、長期的に評価と年収が伸びる職種です。

一方で、この構造を知らずに学べない環境に長く留まってしまうと、「将来性がない」、「やめとけ」と感じやすくなるのも事実です。

→関連記事:インフラエンジニアはやめとけ?底辺・楽すぎと言われる理由と後悔しない選び方

次に、厚労省・経産省などの客観データをもとに、「インフラエンジニアの需要がどれほど高いのか」 を確認していきましょう。

データで見る需要トレンド(厚労省・経産省データ+職種別表)

ここでは、公的データをもとにインフラエンジニアの需要を客観的に整理していきます。

厚労省や経産省の調査からも、ITインフラ分野の求人は依然として高水準を維持しており、将来性の裏付けが明確です。

厚労省・経産省データで見るIT人材の需要推移

「AIや自動化で仕事が減るのでは?」という声とは裏腹に、実際のデータを確認すると、ITインフラ分野の人材需要は年々増加/高水準を維持しています。

特に、厚生労働省および経済産業省など公的機関の調査では、インフラエンジニアを含む基盤系職種の求人倍率・人材不足見通しが明確に示されており、将来性の裏付け材料となっています。

特に経産省の推計では、2030年に最大79万人のIT人材が不足するとされており、その中心にいるのが、クラウド・インフラ・セキュリティ分野を担う人材です。

公的データまとめ(2025年時点)

| 出典 | データ概要 | 主な数値・ポイント |

| 厚生労働省「職業情報提供サイト Job-Tag」 | 職業分類「システムエンジニア(基盤システム)」=インフラエンジニアを含む基盤職種 | 有効求人倍率:2.28倍(令和6年度時点) |

| ベスキャリIT(厚労省 Job-Tagデータを引用) | 「情報処理・通信技術者」全体の求人動向を紹介 | 有効求人倍率:2.23倍(令和5年度) |

| 経済産業省「IT人材の最新動向と将来推計」 | 2030年までのIT人材需給ギャップ試算 | 最大79万人不足見込み(クラウド・インフラ・セキュリティ分野が多く含まれる) |

出典:厚生労働省「職業情報提供サイト Job-Tag」、ベスキャリIT(Job-Tagデータを引用)、経済産業省「IT人材の最新動向と将来推計」

これらのデータは、「AIや自動化の進展=インフラ職種の需要低下」ではなく、むしろ「高度化・専門化により人材不足が続いている」という現実を示しています。

クラウド基盤の運用・設計、ネットワーク最適化、セキュリティ対策など、企業のITインフラを支える人材は今後も高い価値を持ち続けることが明らかです。

つまり、インフラエンジニアの需要は「減少」ではなく「進化」であり、スキルを更新し続ける人ほど市場価値を維持・向上できる職種だと言えます。

転職市場データから見るインフラ需要の高さ

公的データでも人材不足が明らかですが、転職市場(民間データ)を見ても、インフラ系エンジニアの需要は依然として非常に高い状況です。

最新の求人倍率・採用動向(2025年時点)

doda・マイナビ・レバテック社などの転職サービスの最新レポートをもとに、インフラエンジニアを取り巻く市場データを比較します。

各社の求人倍率や採用意欲の推移から、今後の需要の方向性を見ていきましょう。

doda/レバテック/マイナビ社の主要データ比較(2025年時点)

| 出典 | 対象職種 | 求人倍率(傾向) | 主なポイント |

| doda「転職求人倍率レポート」 | エンジニア(IT・通信) | 約11.0倍 | 全業種平均(2.79倍)を大きく上回る。AI・クラウド・ネットワーク分野の採用競争が激化。 |

| レバテック「クラウドエンジニア転職求人倍率調査」 | クラウドエンジニア | 22.8倍 | クラウド基盤人材の需要が急増。IaC・自動化経験者は特に高評価。 |

| マイナビ転職市場レポート | IT・通信・インターネット業界 | 約40%の企業が「採用を増やした」と回答 | 全業種平均を大きく上回り、商社・製造業と並ぶ高い採用意欲。 |

出典:doda 転職求人倍率レポート(2025年9月)、レバテック転職ガイド、マイナビ転職市場レポート(2025年)

データが示す3つの傾向

ここでは、求人倍率や採用データから読み取れる3つの傾向を整理していきます。

どのような人材・スキルが今後の市場で求められているのかを具体的に見ていきましょう。

■データが示す3つの傾向:

・クラウド・自動化スキルへの集中投資:

→AWS/Azure/IaC(Terraformなど)を扱えるエンジニアの求人が急増。

→AI導入や自動化を支える「仕組みを作れる基盤人材」が求められています。

・運用保守から構築・設計フェーズへのシフト:

→企業のDX化が進む中で、構築・設計の実務経験を持つエンジニアが評価される傾向。

→運用中心の経験者も、スキルアップによってキャリアアップが可能です。

・採用意欲そのものが上昇:

→マイナビのデータでは、IT・通信業界で4割以上の企業が採用枠を拡大。

→クラウド・セキュリティ・SREなど、先端領域での中途採用が特に活発。

まとめ:市場が求めているのは「基盤を進化させられる人」

AI・自動化が進むほど、システム基盤を設計・最適化できるエンジニアが重宝されています。

求人倍率の高さは、「置き換えられる仕事」ではなく、まだ人材が足りていない職種である証明です。

そして今の市場では、経験豊富な人材だけでなく、「これから成長したい人」への期待も高まっています。

特にクラウド・セキュリティ・自動化といった分野はまだ人材が足りず、学びながらステップアップしていける環境が整いつつあります。

つまり、インフラエンジニアは「減る仕事」ではなく、「進化に追いつく人材が足りない仕事」であり、「今からでも追いつける仕事」です。

これからスキルを磨く人にもチャンスが広がっており、まさに「基盤を進化させられる人」が求められています。

AI・クラウド時代に求められる3つのインフラスキル

AIやクラウドが進化する今、インフラエンジニアに求められるスキルは大きく変化しています。とはいえ、クラウドや自動化を支えるのは、Linux・ネットワークといった基礎となる「土台スキル」です。

ここでは、基礎を踏まえたうえで、これからの10年で価値が高まる3つのインフラスキル領域を整理していきます。どれも、キャリアアップや転職市場で強みになるスキルです。

まず押さえておきたい土台スキル

AI・クラウド・自動化といった先端領域の前に、Linuxサーバーやネットワークの基礎理解は欠かせません。

これらはインフラの「基本中の基本」のようなものです。クラウド環境やIaCを扱う際にも「どんな仕組みの上で動いているか」を理解する力になります。

■土台となる基本スキル:

・Linux:Linuxの基本操作・権限・サービス管理

・ネットワーク:TCP/IP・ルーティング・VLANなどのネットワーク基礎

(余裕があれば)仮想化技術(VMware、KVMなど)の理解があると応用が効く

ポイント:

基礎があるほど、新しい技術(AWSやTerraformなど)を理解するスピードも速くなります。

また、より詳しい学習ステップは以下の記事で体系的に解説しています。

→関連記事:未経験インフラエンジニア勉強法と学習順序、最短ロードマップ

① クラウド設計・運用スキル(AWS/Azure/Google Cloud)

クラウドの普及により、オンプレミス環境の構築・保守よりも、AWSやAzure、GCPなどクラウド基盤の設計・運用が主流になっています。

またクラウド環境では、仮想ネットワーク・インスタンス・ストレージ・IAMなど、オンプレ知識を応用しつつ「スピードとスケーラビリティを両立する設計力」が求められます。

■需要が高いスキル例:

・AWSのVPC/EC2/CloudWatch/Lambdaなどの設計・運用

・Azureの仮想ネットワークやリソースグループの設計

・(必要に応じて)Google Cloudの基盤設計やIAM設定の理解

・マルチクラウド・ハイブリッド構成の全体把握

→まずは AWSやAzureのどちらか1つ に絞って学ぶのがおすすめです。特にAWSは国内求人・学習教材ともに最も充実しており、最初のステップとして最適です。

→関連記事:AWSエンジニアの勉強方法まとめ、ロードマップ

② 自動化・IaC(Infrastructure as Code)スキル

AIや自動化が進む時代において、「作業を自動化できる」インフラエンジニアの市場価値は高まり続けています。

特に注目されているのが、IaC(Infrastructure as Code)です。

IaCは、TerraformやAnsible、CloudFormationなどのツールを用いて、サーバーやネットワーク構成をコードで管理・再現するスキルです。

これにより、人的ミスを減らし、迅速かつ安定した環境構築が可能になります。

ポイント:

AIが自動化を進めても、「自動化を設計できる人」は代替されません。

→関連記事:クラウドエンジニアの勉強法まとめ、ロードマップ

③ セキュリティ・SRE(Site Reliability Engineering)スキル

クラウド利用が広がるほど、セキュリティと信頼性を守る力が重要になります。

特に企業は「システムを落とさない」、「攻撃を防ぐ」ために、運用設計やSRE(Site Reliability Engineering)を担える人材を重視しています。

SREは、インフラ・運用・開発の知見を横断しながら、オブザーバビリティ(可観測性)やセルフヒーリング(自動復旧)などを実現するアプローチです。

■評価されるスキル例:

・コンテナ技術(Docker/Kubernetes)を活用した運用基盤構築

・モニタリング設計・アラート自動化(Prometheus/CloudWatchなど)

・IaC(Terraform/Ansible)による構成管理とCI/CD自動化

・障害対応プロセスの標準化・パフォーマンス最適化

ポイント:

コンテナやIaCの知識は、クラウド環境での運用効率化に直結する「モダンなインフラスキル」です。

まとめ:AI時代に大きく価値を高めるのは「仕組みをつくる人」

AIや自動化は、単純な監視・保守業務を減らす一方で、仕組みを設計・管理できるインフラエンジニアの価値を大きく高めています。

「クラウドを使いこなす」、「自動化を設計する」、「信頼性を守る」。この3つのスキルを磨けば、AI時代でも必要とされ、高い市場価値を持つインフラエンジニアとして成長できます。

そして何より、これらのスキルは「今からスタートしても遅くない」分野です。

学びながら成長できる環境は増えており、キャリアの再設計にも大きなチャンスがあります。

関連記事:AI時代のインフラスキルを伸ばすために読むべき記事

→関連記事:クラウドエンジニアの将来性は?需要・年収・ロードマップ

→関連記事:インフラエンジニア勉強法と学習順序、最短ロードマップ

→関連記事:インフラエンジニアのおすすめ資格ロードマップ

\ AI時代に備えて“あなたのキャリア”を整理しよう /

これからどんなスキルを伸ばすべきか?

どんなキャリアパスを描くのが自分に合っているのか?

インフラ専門のキャリアアドバイザーが、あなたの経験をもとに

最適なキャリア戦略や学習ステップを一緒に整理します。

※未経験からインフラエンジニアになりたい方も歓迎です。

インフラエンジニアのキャリアパスモデル【4段階】

ここまでは、AIやクラウド時代に求められるスキルを整理してきました。では、実際にインフラエンジニアはどのようにキャリアを積み上げていくのでしょうか?

以下では、現場経験から上流・クラウド・SREまでの「4段階キャリアモデル」を紹介していきます。

自分がどの段階にいるのか、どこを目指すのかを整理することで、次に取るべき行動が明確になっていきます。

キャリアパス4段階モデル

今どのフェーズにいても、確実に「次のステップ」があります。また、それがインフラエンジニアの魅力です。

以下の4段階モデルを参考に、自分のキャリアパスを明確にしてみましょう。

キャリアパス4段階モデル

| フェーズ | 主な仕事内容 | 年収目安 | キャリアのポイント |

| ① 運用・監視フェーズ(基礎) | サーバーやネットワークの監視・障害対応・マニュアル作業中心。夜勤ありの現場も多い。 | 約300〜400万円 | 基礎理解・手順習得・仕組みの全体像をつかむ。 |

| ② 構築フェーズ(実務スキル習得) | OS/ネットワーク設定、仮想環境構築、クラウド移行などの実務を担当。 | 約400〜550万円 | 実装力・設定力・トラブル対応力を伸ばす。 |

| ③ 設計・上流フェーズ(設計・提案) | 要件定義・設計書作成・技術選定などを主導。顧客や開発部門と連携。 | 約550〜700万円 | 課題解決・設計力・顧客折衝力を磨く。 |

| ④ クラウド/SREフェーズ(最先端・高収益) | AWS・Azureなどのクラウド設計、自動化・SRE体制構築をリード。 | 約700〜1,000万円以上 | 自動化・最適化・チーム横断的な改善スキル。 |

※構築フェーズに進むタイミング頃には、多くのエンジニアは「サーバー構築」か「ネットワーク構築」のいずれかに軸足を置き始めます。

クラウドやSREなどの領域を目指すならサーバー寄り、セキュリティ領域を極めたいならネットワーク寄りの経験が活かしやすく、おすすめです。

しかし、いずれの道もITインフラを支える重要なキャリアルートです。

→関連記事:サーバーエンジニアのキャリアパス徹底解説|運用止まりから設計・クラウドへ

→関連記事:ネットワークエンジニアのキャリアパス徹底解説|資格・年収・将来性まで

成長イメージとステップアップのポイント

以下の3ステップは、「どこからでも始められる」キャリアの道筋であり、重要なキャリアアップのポイントになります。

■キャリアアップの3ステップ:

・ステップ1:運用・監視 → 構築へ

→マニュアル作業から、「自分で構築できる」スキルへ。

→Linux/ネットワークの基礎を活かし、実機に触れるのが第一歩目。

→資格例:LPIC-1/LinuC-1、CCNA、AWS Cloud Practitioner

・ステップ2:構築 → 設計へ

→構築から「設計・提案」へシフト。

→IaCや自動化を取り入れながら、チームをリードする経験も積むとさらに評価が高まる。

→資格例:LPIC-2、CCNP、AWS Solutions Architect Associate、Azure Administrator

・ステップ3:設計 → クラウド/SREへ

→設計者から「運用を最適化する仕組みをつくる人」へ。

→SRE・セキュリティ・DevOpsなど横断スキルを強化。

→資格例:AWS Solutions Architect Professional、AWS DevOps Engineer

ただし、勤務先の環境によっては、この3ステップを思うように進められないケースもあります。現場の案件内容や役割によって、成長スピードに大きな差が出やすいのが実情です。

もし今の現場で伸び悩みを感じているなら、キャリア環境そのものを見直すことも大切です。インフラエンジニアは、正しい順番でステップを踏めば、未経験・運用フェーズからでも十分に成長できます。

→関連記事:未経験からインフラエンジニアになるまでのロードマップを見る

キャリアパスを描く上での3つのヒント

キャリアを考えるうえで重要なのは、「目先の作業」だけではなく「長期的な成長軸」も意識することです。

ここでは、インフラエンジニアが10年先を見据えてキャリアを描くための3つのヒントを紹介します。まず意識したいのは、以下の3つです。

■キャリアパスを描くヒント:

・まずは3~5年後の「なりたい姿」や「得たいもの」から逆算して、今やることを決める

→例:クラウドエンジニアになって年収600万を目指したい → まずはサーバー構築を目指す

・好きな分野、得意分野を活かして役割を広げる

→例:ネットワークの構築・設定が得意 → セキュリティ分野へ

・資格や実務経験は「キャリアステージごと」に使い分ける

→いきなり高難易度を目指すのではなく、基礎固め → 応用 → 発展のステップを踏む

これらを意識するだけで、漠然とした「不安」や「迷い」を、行動に変える道筋が見えてきます。

また、自分の得意分野や興味に合わせて、どの方向に進むかを決めるのが大切ですが、それぞれの職種ごとに、成長ステップや求められるスキルが少しずつ異なります。

詳しくは以下関連記事の「キャリアパス解説」を参考にしてみてください。

関連記事:インフラエンジニアのキャリアを設計する

→関連記事:インフラエンジニアのキャリアパス|未経験からSREまでのロードマップ

→関連記事:サーバーエンジニアのキャリアパス徹底解説|運用止まりから設計・クラウドへ

→関連記事:ネットワークエンジニアのキャリアパス|設計・セキュリティへの発展ルート

→関連記事:クラウドエンジニアのキャリアパス|設計・自動化・SREへ進む成長ロードマップ

また、キャリアを伸ばすうえでは、スキルを磨くだけでなく「市場でどれだけ評価されるか」を知ることも大事です。

特にAI・クラウド時代では、スキルの方向性次第で年収レンジが大きく変わります。

以下の関連記事では、職種別に「高年収分野」や「年収アップのポイント」を詳しく解説しています。

関連記事:AI時代に価値が高まる職種の年収相場

→関連記事:インフラエンジニアの年収相場と上げ方|工程別・年代別に1000万円を狙う戦略

→関連記事:クラウドエンジニアの年収まとめ|AWS・Azure時代の市場価値とは

→関連記事:AWSエンジニアの年収相場と上げ方|資格・経験別レンジと脱SES戦略

→関連記事:ネットワークエンジニアの年収相場|1,000万円超えのキャリア設計

\ 自分に合ったキャリアの進み方を整理してみよう /

「今の現場でこの先どう成長できるか分からない、、」

「構築やクラウドに挑戦したい、年収アップしたいけど、何から始めればいい?」

そんな方に向けて、インフラ専門のキャリアアドバイザーが

あなたの経験をもとに最適なキャリア戦略を提案します。

※オンライン面談OK・未経験者や在職中の方も歓迎です。

職種別に見る将来性の違い(サーバー/NW/クラウド比較表)

インフラエンジニアと一口に言っても、実際の業務領域は「サーバー」、「ネットワーク」、「クラウド」などさまざまです。

それぞれの職種によって、今後の需要の方向性やキャリアの広がり方にも違いがあります。

ここでは、主要3職種の将来性を比較しながら、自分に合った方向性を整理してみましょう。

職種ごとの将来性を比較してみよう

それぞれの職種には、得意とする領域や求められるスキル、今後伸びる方向性が異なります。

以下の比較表では、「仕事内容」、「需要トレンド」、「キャリアの広がり方」をまとめました。自分の強みや興味と比べながら、将来どの分野を目指すかの参考にしてみてください。

| 職種 | 主な仕事内容 | 将来の方向性 | 需要トレンド | 向いている人 |

| サーバーエンジニア | OS構築、ミドルウェア設定、仮想サーバー管理など。オンプレからクラウドへの移行支援も多い。 | クラウドや自動化の知識を活かし、設計・SRE・クラウド構築へ進化。 | 高需要を維持(クラウド基盤の設計人材として再評価)。 | システム全体を見渡すのが得意な人、安定志向+技術志向の人。 |

| ネットワークエンジニア | LAN/WAN構築、ルータ・スイッチ設定、セキュリティ機器運用など。 | セキュリティやゼロトラスト、ネットワーク自動化(SDN)への展開が加速。 | DX・クラウド普及で構成設計ニーズが増加中。 | 論理的に考える人、堅実に構成を組み立てるのが得意な人。 |

| クラウドエンジニア | AWS/Azure/GCPなどのクラウド環境設計・運用・自動化。 | AI・SaaS時代の中心的インフラ職。SRE・DevOps・アーキテクトへ発展。 | 求人数・年収ともにインフラ職種内で最も高水準。 | 新技術を吸収するのが好きな人、課題解決志向の強い人。 |

どの職種にもチャンスがある

サーバー・ネットワーク・クラウドのいずれも、ITインフラの基盤を支える重要な職種です。求められるスキルは変化していますが、「学び続けられる人材」はどの領域でも特に高く評価されます。

特にクラウドやSREへ進むキャリアパスは、最も成長余地が大きい「モダンなインフラエンジニア」の代表例です。

自分の得意分野や興味を軸として、時代や市場に合わせてスキルを進化させることが、将来性を最大化するポイントです。

またそれぞれの職種で、成長の方向性や将来性がやや異なります。

「自分にはどの道が合っているのか?」をもう少し深く知りたい方は、以下の関連記事で職種ごとの将来性をチェックしてみてください。

関連記事:職種別の将来性を詳しく知る

→関連記事:サーバーエンジニアの将来性|クラウド・AI時代のキャリア戦略

→関連記事:ネットワークエンジニアの将来性|今後10年のキャリア戦略

→関連記事:クラウドエンジニアの将来性|需要・年収・ロードマップを徹底解説

10年後を見据えた長期戦略:「T字型人材」を目指す

ここまでの内容から、インフラエンジニアの将来性は「減る・なくなる」ではなく、「変化に追いつけるかどうか」で差がつく時代であることが分かります。

AI・自動化・クラウド化が進む今こそ、「どんなスキルを伸ばし」、「どの方向に進むか」を自分の軸として明確にしておくことが大切です。

10年後を見据えたキャリアの考え方

キャリアの具体的なステップ(運用→構築→設計→SRE)は前述の通りですが、その段階を進むうえで常に意識しておきたいのが、「戦略的に成長する心構え」です。

■将来性を高める心構え:

・クラウドや自動化に強いエンジニアは、今後10年で市場価値が上がり続ける。

・一方で、基礎をあいまいにしたり、マニュアル作業しかできない場合は、AIやツールに仕事を奪われやすい。

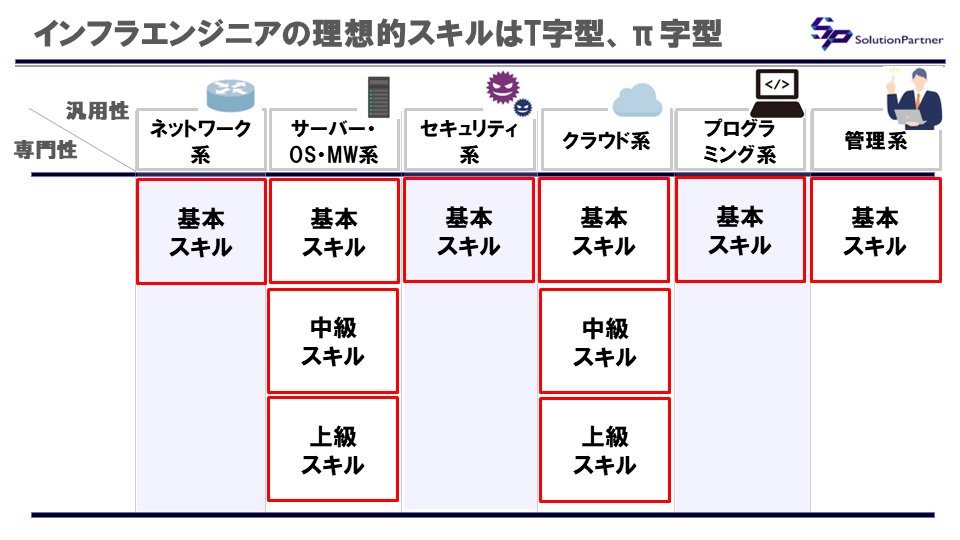

つまり、「汎用性(基礎)× 専門性」をバランスよく磨くことが、長期的にキャリアを安定・成長させる鍵になります。

10年後に求められるのは「T字型エンジニア」

インフラエンジニアとして長期的に活躍するためには、「T字型のエンジニア人材」を目指すことが重要です。

| 項目 | 内容 |

| 縦軸(深さ) | サーバー、ネットワーク、セキュリティ、特定のクラウドなど、得意分野を極める専門性。 |

| 横軸(広さ) | 自動化(IaC/スクリプト)、DevOps、開発やビジネス理解など、隣接領域を理解し全体最適を考える力。 |

図:インフラエンジニアの理想的スキル構造(T字型・π字型)

つまり10年後に求められるのは、「全体を見渡せかつ、専門性も持つエンジニア」です。

このT字型の思考を持つことで、新しい技術が登場しても、自分の軸を失わずに学び続けることができます。

つまり、「スキルを増やす」のではなく、「スキルをつなげて進化させる」のが、今後必要とされるキャリア戦略です。

さらに、サーバーとクラウドの両方など、複数の専門軸を持つ「π(パイ)字型」スキルを築けると、より高い市場価値を発揮できます。

関連記事:学びと資格の次ステップを確認する

T字型の専門性と幅広い知識を身につけるには、計画的な学習が重要です。

以下の関連記事では、キャリア段階ごとの勉強法・資格取得ルートを詳しく解説しています。

関連記事:学びと資格の次ステップを確認する

→関連記事:インフラエンジニア勉強法と学習順序、最短ロードマップ

→関連記事:インフラエンジニア資格ロードマップ|おすすめの順番と選び方

→関連記事:クラウドエンジニア勉強法ロードマップ

→関連記事:ネットワークエンジニアの勉強法とロードマップ

最後に:将来性を高めるには「行動」がすべて

この記事では、インフラエンジニアのキャリアパスから、10年後に求められる「T字型人材」の戦略までを解説してきました。

AIやクラウドの普及によって、インフラ業界はこれまで以上に変化のスピードが速まっています。

これは、一部の業務が自動化される「脅威」であると同時に、市場価値を高められる「最大のチャンス」でもあります。

大切なのは、「汎用性(基礎)×専門性」を意識しながら、クラウド・自動化・DevOpsといった横断スキルを広げていくことです。

それこそが、10年後も通用する「T字型エンジニア」への道筋につながっていきます。

あなたの次のアクションを決めよう

「このまま運用・監視で終わってしまうのでは」

「どのスキルを優先して学ぶべきか分からない」

もし今、そのように感じているのであれば、それは「キャリアの改善を求めているサイン」です。

焦る必要はありません。大事なのは、今できる一歩を踏み出すことです。

行動した人から環境が変わるのが、インフラエンジニアの世界です。今日がその第一歩になるかもしれません。「どんな環境で、どんな経験を積むか」を決めて動いた人から、キャリアは開けていきます。

→関連記事:インフラエンジニアになるための具体的なステップを見る

次にやるべき2つのステップ

キャリアを前に進めるためには、まず「正しい方向性」を見極め、次に「具体的に行動」することが大切です。

ここでは、今できる小さな一歩につながる2つのステップを案内します。

① スキルアップの方向性を整理する

将来性を高める「T字型エンジニアを目指す」ための具体的な学習ロードマップや資格の取得順序は、以下の記事で詳しく解説しています。

※すでに本文で紹介した記事ですが、「今から行動したい」方はここから確認するのがおすすめです。

関連記事:学びと資格の次ステップを確認する

→関連記事:インフラエンジニア勉強法と学習順序、最短ロードマップ

→関連記事:インフラエンジニア資格ロードマップ|おすすめの順番と選び方

→関連記事:クラウドエンジニア勉強法ロードマップ

→関連記事:ネットワークエンジニアの勉強法とロードマップ

② プロの視点でキャリアを客観的に見直す

「今のスキルでどんな選択肢があるか」

「どんな順序でキャリアアップすべきか」

その疑問を、インフラ専門のキャリアアドバイザーが一緒に整理します。

\ キャリアの「次の一歩」を、プロと一緒に描こう! /

自分のスキルで、どんなキャリアを築けるのか?

今の環境で成長を実感できていない方へ。

インフラ専門のキャリアアドバイザーが、

最適なキャリア戦略と学習ステップを一緒に設計します。

※未経験の方も歓迎です。オンライン面談OK。

インフラエンジニアとしてのキャリアをより深く理解したい方は、以下の関連記事もあわせてご覧ください。

関連記事:インフラエンジニアのキャリアを体系的に学ぶ

→関連記事:【まとめ】インフラエンジニアとは?仕事内容・資格・キャリアパスまとめ

→関連記事:インフラエンジニアの勉強法・学習ロードマップ

→関連記事:インフラエンジニアにおすすめな資格ロードマップ

→関連記事:インフラエンジニアの年収・年代別相場

→関連記事:インフラエンジニアのキャリアパス徹底解説

さらに職種ごとの仕事内容・資格・キャリアパスを体系的に整理したい方は、以下の関連記事を参考にしてください。

「どの職種が自分に合っているか」を比較しながら確認できます。

関連記事:インフラエンジニア職種マップ&主要職種まとめ

→関連記事:インフラエンジニア職種マップ|主要職種の違いとキャリアパスを徹底解説

→関連記事:インフラエンジニアとは?仕事内容・必要スキル・将来性を徹底解説

→関連記事:サーバーエンジニアとは?仕事内容・資格・キャリアパスまとめ

→関連記事:ネットワークエンジニアとは?仕事内容・資格・キャリアパスまとめ

→関連記事:クラウドエンジニアとは?仕事内容・資格・将来性を解説

→関連記事:AWSエンジニアとは?仕事内容・資格・キャリアパスを解説