こんにちは、インフラ系エンジニア専門の転職エージェントの中の人です。

「インフラエンジニアには資格はいらない?」

「結局、どの資格が評価される?」

現場では「実務がすべて」と言われることもあります。その一方で、実際には資格の有無が「アサインされる案件の質」や「年収」を大きく左右しているのも事実です。

特に未経験〜3年目のエンジニアにとって、資格は単なる知識の証明ではありません。それは、運用監視から設計・構築といった「上流工程」へ移るための「キャリアを動かす武器」になります。

この記事では、主要資格(CCNA / LinuC / AWSなど)の難易度・学習時間・費用を整理しながら、市場価値を最大化する取得順と年収アップ戦略を解説していきます。

未経験の方も、構築やクラウドへ進みたい方も、あなたに合った最適な資格ルートを見つけていきましょう。

資格を取る前に、まずインフラエンジニアの仕事内容や役割を理解しておきたい方は、以下関連記事がおすすめです。

→関連記事:インフラエンジニアとは?仕事内容・スキル・資格・年収・将来性を徹底解説

【結論】インフラエンジニア資格は有利。ただし「使い方」でキャリアは変わる

結論から言うと、インフラエンジニアとしてキャリアを築くなら、資格は間違いなく強い武器となります。

それは未経験者にとっての「内定・良い配属への入場券」であると同時に、現場で足踏みしている若手エンジニアにとっての「現状打破のための脱出ツール」でもあるためです。

一方で、エージェントとして多くの現場やエンジニアを見てきた中で、厳しい現実もあります。

それは、資格は「持っているだけ」でキャリアを変える価値はなく、「どう使うか」という戦略次第で、その価値が0にも100万円にも簡単に化けることです。

資格は「入場券」であり「キャリアの脱出ツール」でもある

資格が持つ価値は、現在のフェーズによって変わります。

・未経験者にとっての価値:

資格は「土俵に上がるための入場チケット」です。実務経験がない場合、あなたの「学習意欲」と「基礎知識」を証明するには資格が最も効果的です。これが「内定・良好な現場配属」に直結していきます。

・実務1〜3年目にとっての価値:

資格は「運用・監視から構築・設計へ進むための脱出ツール」です。実際には武器なしで「微経験者を構築に配属する」のは簡単ではありません。

ゆえに現場で「君は資格もあるし、頑張ってるから、そろそろ構築案件に配属しようか」と上司や営業に言わせるための、最も効率的な交渉材料です。

資格の「合格証明書」そのものに価値があるのでありません。「その資格を武器として、一段上の仕事を引き寄せること」に本当の価値があります。

年収が「400万の壁」で止まる人と、500万以上に突き抜ける人の差

同じCCNAを取得しても、3年後には年収で100万円以上差がつくことは珍しくありません。理由はとてもシンプルです。

・年収が伸び続ける人:

資格を「環境を変えるための武器」として使う

・逆に停滞する人:

資格を「評価してもらうための証明書」で終わらせてしまう

インフラ業界では、年収は「スキル」だけでなく「商流×担当工程」で決まります。

インフラエンジニアに資格が必要な理由

「資格はいらない」という声もあります。しかし、エージェントの現場から見ると、資格は依然として強力な武器です。特に成果が見えにくいインフラ領域では、資格には以下の3つの価値があります。

■インフラ資格の価値:

・スキルの可視化:Linux構築力やネットワーク基礎力を客観的に示せる

・環境の選択:設計・構築など上流工程への切符となり、配属・転職の成功率に寄与する

・自走力の証明:未経験でも「すでに学習を始めている」と本気度を伝えられる

ただし、資格は持っているだけでは意味がありません。どう使うかという戦略次第で、価値は大きく変わります。

【要注意】3年同じ現場で「実機を触っていない」なら赤信号

インフラ業界でよく言われる「3年は同じ現場で頑張れ」という言葉は、半分正解ですが、半分誤りです。

特に、もしあなたが2年、3年と現場にいて、マニュアル通りの監視や定型操作しかしていないのであれば、市場価値はほとんど上がっていない可能性があります。

IT業界において、「実務年数」と「経験値」は必ずしも比例しません。実務年数よりも重要なのは、どのフェーズに関わったかです。

商流と配属先でキャリアは分岐する

資格の価値は、所属する企業の商流によっても大きく変わります。

・上流(1次・2次請け・自社):

資格があれば構築・設計に早く関われる

・下流(3次請け以降・監視専門):

難関資格を持っていても定型業務から抜けにくい

むしろ3次請け以降の場合では、自ら異動願を出すことで、逆に自分の評価を下げてしまうこともゼロではありません。

今のあなたの資格は、「より良い環境(上位の商流)」へステップアップするためのブーストとして機能していますか?

未経験から最短で駆け上がりたい方へ

「どの資格から取るのが正解?」、「挫折しない勉強手順は?」といった、具体的なロードマップについては、以下の別記事で詳しく解説しています。

→関連記事:未経験インフラエンジニアの資格ロードマップ|最短合格の手順

【2026最新】インフラエンジニア資格一覧&おすすめランキング

インフラエンジニアとして市場価値を高めるためには、、「採用市場で、今評価される資格」を正しく把握することが重要です。

ここでは、未経験者から実務3年目までの若手エンジニアを対象に、「採用評価」、「汎用性」、「キャリア貢献度」の3軸で整理しました。

①初心者向けおすすめ資格(未経験・基礎固め)

まずは「インフラの基礎」を習得するためのフェーズです。ここを飛ばすと、後の上流工程やクラウド学習などでつまずきます。初期で取得したい資格です。

1位:CCNA(Cisco Certified Network Associate)

評価: ★★★★★

ネットワークの基礎を体系的に学べる代表資格。未経験なら「最初はCCNA」と言われるほど信頼性が高く、ネットワークの基礎からパケットの流れまで体系的に学べます。

→関連記事:CCNAとは?未経験からわかる資格の内容・難易度・勉強法まとめ

2位:LinuC / LPIC レベル1

評価: ★★★★☆

サーバーOSの主流であるLinuxの基本操作スキルを証明します。CCNAとあわせ持つことで、「ネットワークもサーバーも触れる土台がある」と評価され、案件の選択肢が大きく広がります。

→関連記事:LinuCとは?LPICとの違い・難易度・勉強法・転職での評価まで徹底解説

②中級者向けおすすめ資格(構築・クラウド移行フェーズ)

実務1〜3年目、あるいは運用監視から「構築」へステップアップしたい人が狙うべき資格は以下です。未経験時に取る必要はありません。

1位:AWS 認定ソリューションアーキテクト – アソシエイト(SAA)

評価: ★★★★★

現在、最も市場価値に直結する資格の一つです。オンプレミス経験がある前提で取得すると、「クラウド移行案件」などの高単価プロジェクトにアサインされる確率が高まります。

→関連記事:AWS SAAの勉強|未経験から合格する勉強法・ロードマップ

2位:LinuC レベル2 / LPIC-2

評価: ★★★☆☆

Linuxサーバーの構築・管理能力を証明する資格です。「指示通りに操作する」から「自分でサーバーを立てる」フェーズへ移行するための必須知識が学べます。構築へのステップとしてよく利用されます。

→関連記事:LPICとは?LinuCとの違い・LPIC-1/2/3の難易度・活かせるキャリア

3位:CCNP Enterprise

評価: ★★★★☆

大規模ネットワークの構築・トラブルシューティング能力を証明する資格です。ネットワークのプロフェッショナルを目指すなら、若手のうちに取得しておくとキャリアアップが早くなります。

→関連記事:CCNAとCCNPの違いは?難易度・需要・年収の差、CCNPまで取るべきか

③上級・専門特化資格(設計・セキュリティ・PM)

3年目以降、あるいは「スペシャリスト」として年収700万以上を狙うための資格群です。難易度は高いですが、取得すれば「代えが効きにくい存在」になれます。

情報処理安全確保支援士(登録セキスペ)

評価: ★★★★★

国家資格としての信頼性が抜群に高い。セキュリティ意識の高い金融系や官公庁案件、または企業のセキュリティ担当として高条件で迎えられるためのステップになります。

AWS SAP(Solutions Architect – Professional)

評価: ★★★★★

AWSクラウドの「設計・移行・最適化」の高度スキルを証明。SAA(アソシエイト)を固めた後に狙いたい「評価に直結しやすい」資格です。

→関連記事:AWS資格おすすめ一覧と取得順番|難易度・勉強時間・費用

ネットワークスペシャリスト(ネスペ)

評価: ★★★★★

国家資格としての最高レベルの権威。ベンダーに依存しない本質的なNWスキルを証明でき、特に大手企業や公共案件などで「強く求められる資格」です。

PMP(Project Management Professional)

評価: ★★★★★

「技術」から「管理(PM)」へキャリアを広げるための資格です。プロジェクトリーダーも経験した5~8年目以降のタイミングで取得すると、年収が跳ね上がります。

ランキングの評価基準(採用目線で重み付けをしています)

このランキングは、エージェントとして企業の採用担当者からいただく「こんな資格を持った人を採用したい」というリアルなオーダーを元に作成しています。

■ランキングの基準詳細:

・実務再現性(現場で使えるか)

・取得難易度とコストパフォーマンスのバランス

・商流アップへの影響度

次からは、難易度・学習時間・費用を横断比較していきます。

【比較表】インフラエンジニア資格の難易度・学習時間・費用を徹底比較

「自分はどの資格から挑戦すべきか」、「取得にいくらかかるのか」を客観的に判断できるよう、ここでは主要なインフラ資格を横断的に比較しました。

主要資格の横断比較一覧

各資格の難易度(★5満点)、目安となる学習時間、および最新の受験費用をまとめています。

※難易度は「未経験からの相対難易度」を基準に、出題範囲の広さ・合格率・必要学習時間を総合的に評価しており、初級→中級→上級の順に並べています。

| 主な資格 | 難易度(★5) | 学習時間目安 | 受験料(税込) | 特徴 |

| ITパスポート | ★☆☆☆☆ | 50〜100時間 | 7,500円 | IT全般の基礎知識 |

| LPIC-1/LinuC-1 | ★★☆☆☆ | 120〜180時間 | 33,000円 | Linuxサーバー構築・運用の基本 |

| 基本情報技術者 | ★★★☆☆ | 200〜300時間 | 7,500円 | IT理論やプログラミングも含む幅広い内容 |

| CCNA | ★★★☆☆ | 200〜300時間 | 46,860円 | ネットワーク構築・設定の実務スキル |

| AWS SAA | ★★★☆☆ | 150〜250時間 | 22,000円 | クラウドエンジニアへの登竜門 |

| LPIC-2/LinuC-2 | ★★★☆☆ | 300〜400時間 | 33,000円~ | Linuxサーバーの応用、構築・設計フェーズへ |

| CCNP Enterprise | ★★★★☆ | 300〜400時間 | 100,100円 | 大規模NWを扱うエンジニア向け |

| AWS SAP | ★★★★★ | 400〜600時間 | 44,000円 | 大規模クラウドの設計、スペシャリスト向け |

| 情報処理安全確保支援士 | ★★★★★ | 400〜600時間 | 7,500円 | セキュリティ設計・管理の国家資格 |

| ネットワークスペシャリスト | ★★★★★ | 400〜600時間 | 7,500円 | ネットワーク特化の高度国家資格 |

※学習時間の目安は「あくまで目安」です。実務経験や研修・スクールなどの有無によって変動します。

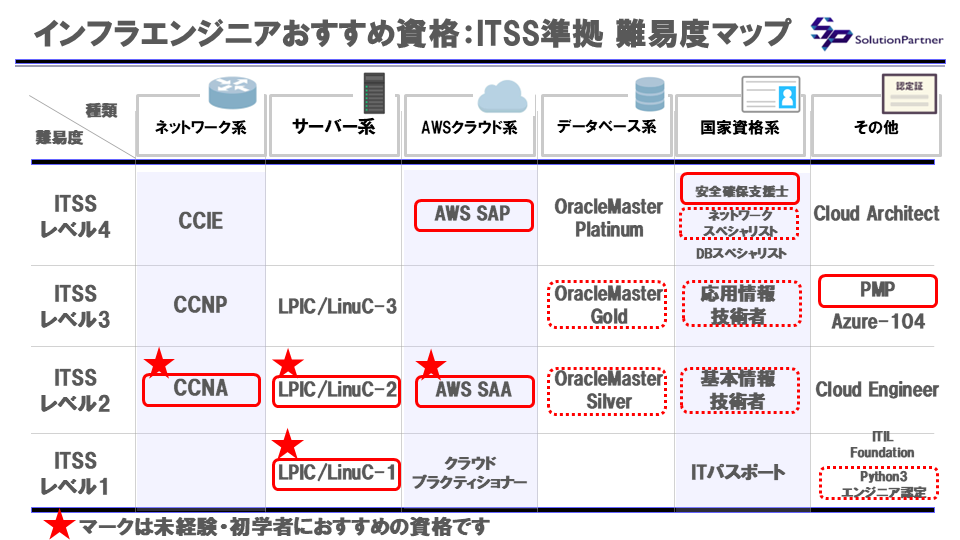

ITSSレベルとの対応関係

経済産業省が定める「ITスキル標準(ITSS)」に基づき、各資格の立ち位置を整理しました。

■主なインフラ資格のITSSレベル:

・レベル1(初歩):LPIC/LinuC-1、ITパスポート

・レベル2(基本):CCNA、LPIC/LinuC-2、基本情報技術者

・レベル3(応用):AWS SAA、応用情報技術者、CCNP

・レベル4(高度):ネットワークスペシャリスト、AWS SAP、安全確保支援士

※あくまでITSSレベルは参考目安です。企業評価は実務経験とセットで判断されます。

また、インフラエンジニアのおすすめ資格を俯瞰したい場合は、以下図解が参考になります。

図:インフラエンジニア資格早見表(種類別・難易度・ITSSレベル対応)

★印は、未経験者・初学者におすすめの「最初・早期に取るべき資格」を示しています。

受験費用・更新費用まとめ

ベンダー資格(Cisco、AWSなど)は、「3年ごとの更新」が必要なものが多く、維持コストが発生します。

・国家資格(ネスペなど):

基本更新不要(安全確保支援士は除く)、一度取れば一生利用できる

・ベンダー資格:

再受験または上位資格の取得で更新

ベンダー資格は受験料・資格の維持コストが高いため、「会社が受験料などを負担してくれる企業」を選ぶことや「更新費用まで含めたトータルコスト」を意識することが、長期的なキャリア形成において重要です。

資格レベル別の平均年収目安

資格のレベルが上がるほど、担当できる業務範囲と責任のレベルも広がります。以下は、代表的な資格ごとの年収レンジ目安です。

| 資格 | 難易度 | 学習時間 | 受験料 | 年収目安 |

| LPIC-1 / CCNA | ★★★ | 150-300h | 3-5万円 | 350〜450万円 |

| AWS SAA / LPIC-2 | ★★★ | 200-400h | 2-4万円 | 450〜600万円 |

| CCNP / AWS SAP | ★★★★ | 300-600h | 4-10万円 | 500〜800万円 |

※年収はあくまで目安です。実際は担当工程や企業規模によって大きく変わります。資格は「昇給を保証するもの」ではなく「上流工程へ進むための武器」です。

年収の上げ方については、以下の関連記事が参考になります。

→関連記事:インフラエンジニアの年収相場と上げ方|工程別・年代別に1000万円を狙う戦略

未経験・転職で本当に評価される資格はどれ?

ここでは、転職市場において「どの資格が、どう評価されるのか」の裏側を解説していきます。

【結論】最も評価されやすいのは「CCNA」と「LinuC/LPIC」

未経験採用において評価されやすいのは「ネットワーク」と「Linux」の基礎を証明できる資格です。

・CCNA:

「ネットワーク基礎」の証明。これがないと、現場での指示が理解できない(育成コストが高い)と見なされやすくなります。

・LinuC/LPIC レベル1:

「OS(Linux)の基本操作」の証明。現場ですぐ使えるスキルでありかつ、クラウド全盛の今でも、土台となるのはLinuxスキルです。

特に20代後半以降では、このうちいずれか1つを「書類選考通過の基準」、「内定ポイントの一つ」と考えている企業は少なくありません。つまり、選ばれるためには「CCNA」もしくは「LinuC/LPIC レベル1」の取得は近道です。

「ITパスポート」や「基本情報」は評価される?

取得者が多い「ITパスポート」ですが、インフラエンジニアの専門職採用においては、なかなか武器にはなりにくいのが現実です。

・ITパスポート:

専門職採用ではプラス評価が限定的になりがちですが、ITの全体像を把握する第一歩としては意味があります。しかし最短で内定を狙うなら、CCNAなどを優先しましょう。

・基本情報技術者:

IT理論や開発寄り知識の証明にはなりますが、インフラ実務の即戦力性という観点では、ベンダー資格の方が評価されやすい傾向です。

上流工程(構築・設計)への転職で評価される資格

「実務1〜3年目」の若手が、監視や運用保守から抜け出し、上流工程(構築・設計)へ進むためには、以下の資格が強力な武器になります。

・CCNP Enterprise:

大規模ネットワークの構築やトラブルシューティング能力を証明でき、構築・設計への配属に有効です。

・LinuC/LPIC レベル2:

「サーバーを自分で構築・管理できる能力」の証明になり、構築フェーズへのアサイン理由となります。

・AWS SAA:

オンプレミスからクラウド案件への配属チャンスが高まります。ただし、Linuxやネットワークの知識が必須です。

面接官の判断ポイントはここ!資格を「本当の評価」にする語り方

資格は「学習意欲」と「知識」の証です。しかし「資格有=現場ですぐ活躍できる」とはなりません。ゆえに面接官は「現場で活躍できそうな人」を、以下のポイントで見分けています。

合格までのプロセス:

「なぜその資格が必要だと思ったか」といった論理的思考と、「実機(Packet Tracerや仮想環境など)でどうアウトプットしたか」というハンズオン経験

資格合格までのプロセスで得た知識や経験を、「今の現場(または次の現場)のどの業務で活かせるか」 を筋道立てて説明できて、資格は本当の「評価」に変わります。

また、「未経験から、どの順番で取得すべきか」といった最短ルートについては、以下の記事で具体的に解説しています。

→関連記事:未経験インフラエンジニア資格のおすすめの順番|ロードマップと選び方

資格があっても「底辺ループ」にハマる人の共通点

難関資格を取得しても、年収が上がらず、単純作業から抜け出せない人は少なくありません。問題は「資格」ではなく、環境と使い方です。

商流が深い企業に入ってしまう

所属企業の商流が深すぎると、上流工程に挑戦する機会そのものになかなか恵まれません。傾向としては以下です。

・一次・二次請け企業:資格を武器に設計・構築へ進める

・三次請け以降の企業:資格があっても定型業務中心になることも

「未経験だから、どこでもいい」と安易に会社を選んでしまうと、資格が活かせないまま時が過ぎるリスクが高まります。

商流の構造や、なぜ一次請けと三次請けで年収などが大きく変わるのかについては、以下で詳しく解説しています。

→関連記事:インフラエンジニア転職の成功法則|年収・スキル・環境を叶える「商流と役割」

運用・監視から抜け出す期限を決めない

「まずは運用監視から」という考え自体は間違いではありません。問題は、抜け出す期限を決めずに、そのまま居続けることです。

「今の現場で頑張れば、いつか構築をやらせてもらえる」と受け身で待つのみだと、監視ループに陥ってしまうこともあります。

インフラエンジニアの市場価値は「在籍年数」では決まりません。どの工程に関わったかで決まります。監視ループの実態や、そこから抜け出す具体的なロードマップは以下で詳しく解説しています。

→関連記事:運用監視オペレーターはやめとけ?年収・将来性・脱出ロードマップ

丸暗記で終わり、実機理解がない

資格試験を丸暗記合格しただけの場合も、底辺ループから抜け出しにくいパターンの一つです。

「知っていること」と「できること」には大きな壁があります。実際の現場では、LinuxのターミナルやCisco機器のCLIを操作する必要があり、実機の理解が必要です。

手を動かして理解していないと、構築案件には基本進めません。

「資格を取って満足」で止まる

インフラ分野はコアスキルは長く活用できますが、技術トレンドは刻々と進化しています。ゆえに現状維持が続くことは、実質的な後退につながることもあります。

資格取得はゴールではなく、次のフェーズへ進むためのスタートに過ぎません。

今の環境が「キャリア停滞の原因かもしれない」と感じる方は、以下の記事も参考にしてください。

→関連記事:インフラエンジニアはやめとけと言われる理由と回避策

では、せっかくの資格を「停滞」で終わらせることなく、「年収アップの武器」に変えるにはどうすればよいのでしょうか。

資格を年収アップに変える3つの戦略

資格取得はゴールではありません。キャリアを動かすための「起点」です。年収を伸ばす人は、資格を「環境を変える武器」として使っています。

① 資格+実務(または擬似実務)経験をセットで語る

資格は「何を学んだか」を客観的に伝える価値があります。しかし価値が最も高まるのは、「学んだ知識を、実務(疑似実務含む)でどう使ったか」が説明できる時です。

未経験の場合:

仮想環境構築やPacket Tracerなどでの再現経験を語る(疑似実務)

若手経験者の場合:

現場でのトラブル対応や設計理解、改善などと結びつけて語る(実務)

資格単体では「知識がある人」に留まりがちです。実務(または擬似実務)と結びつくことで「応用できる人」として評価が変わります。

② 1年後を見据えた「資格の掛け合わせ」を設計する

1つの分野を極めるのも有効ですが、年収を効率的に上げるなら「スキルの掛け合わせ」はさらに有効です。

資格の掛け合わせ例:

・Linux × クラウド:LinuC(OSの土台)+ AWS SAA(クラウド)

・ネットワーク × セキュリティ:CCNA(NWの土台)+ 情報処理安全確保支援士

「今必要な資格」だけでなく、「半年~1年後に入りたい案件から逆算して、次の資格を選ぶ」と、遠回りを防ぎやすくなります。

③ 商流の浅い企業へ戦略的に転職する

同じ資格・同じスキルであっても、「どの会社に所属するか」だけで年収が100万〜200万円単位で変わるケースも珍しくありません。

特に「商流が浅いSIer」や「上流・自社サービス企業」などは、年収が大きく伸びやすい傾向です。

さらに資格取得直後は、特に市場評価が高まりやすいタイミングです。この機会を活かして、環境を見直すのも一つの選択肢です。

資格がキャリアの「転機」になる例

実際に、資格取得をきっかけに工程や年収が変わるケースは決して少なくありません。

■資格がキャリアに寄与した例:

・LPIC-1取得 → 監視から構築へ

・AWS SAA取得 → オンプレ運用からクラウド案件へ

・CCNP取得 → 構築から設計フェーズへ

重要なのは「取得後に環境を動かすこと」です。資格はきっかけであり、行動と組み合わせて初めて年収アップにつながります。

エージェント視点で見る「伸びる人」の特徴

資格取得をきっかけに、次の一手を考え「環境を動かせる」人は伸びやすい傾向です。

■次の一手の行動例:

・今の環境でどこまで成長できるかを、冷静に整理する

・現職で、構築や設計に関われる現場への異動を相談する

・自分の市場価値を客観的に確認する

資格は「評価される可能性を高める材料」です。その材料をどう活かすかを考え、環境を見直せる人が、結果として年収や担当工程を伸ばしています。

→関連記事:インフラエンジニアになるには?未経験からのロードマップ

職種別おすすめ資格一覧(キャリア別に整理)

インフラエンジニアといっても、進む領域によって優先資格は異なります。ここでは職種別に「基礎→応用」の順で整理していきます。

サーバーエンジニア志望

Linuxはクラウド時代でも不変の土台です。OS理解→構築→クラウドへ広げるのが王道ルートです。

まず押さえたい: LinuC / LPIC-1(OSの理解)

ステップアップ: LinuC / LPIC-2(OSの応用)、AWS SAA(クラウド)、VMware VCP(仮想化)

→関連記事:サーバーエンジニア資格のおすすめ順番|未経験から構築・クラウドまで

ネットワークエンジニア志望

ネットワークは専門性が明確な領域です。CCNPまで進むと設計フェーズへの道が拓けていきます。

優先: CCNA(NWの基礎)

ステップアップ: CCNP(設計構築)、ネットワークスペシャリスト(国家資格)

→関連記事:ネットワークエンジニア資格のおすすめ順番|設計・構築へ進むロードマップ

クラウドエンジニア志望

クラウド単体のみではなく、Linux・NWと掛け合わせることで市場価値が高まります。クラウドは「基礎インフラの応用領域」であることを意識しましょう。

まず押さえたい: AWS SAA(クラウド設計の基礎)

ステップアップ: AWS SAP(クラウドの応用)、Terraform認定(自動化/IaC)

→関連記事:クラウドエンジニア資格のおすすめ順番と難易度|AWS・Azure・GCP

セキュリティエンジニア志望

セキュリティは総合力が求められる領域です。特に国家資格は、信頼性の証明になります。

土台: CompTIA Security+(セキュリティ全般)

ステップアップ: 情報処理安全確保支援士、CCSP(クラウドセキュリティ)

→関連記事:セキュリティエンジニア資格のおすすめ順番|未経験からの難易度・必要スキル

次世代の武器:自動化・IaC

Terraform AssociateやPython系資格など、インフラを「コードで管理できる」スキルは、DevOpsやアーキテクト志向のキャリアと相性が良い分野です。

今後、構築だけでなく「自動化まで担える人材」は、より高単価な案件にて強く求められる傾向です。

これらの資格を活かせる職種をチェック

また、各資格の特徴を理解したら、次は「どの職種で活かせるか」を把握することが大切です。

以下の関連記事では、サーバー・ネットワーク・クラウドなど、インフラ職種ごとに求められる資格やスキルの傾向などを、まとめて整理しています。インフラを最初から整理したい方はお読みください。

→関連記事:【まとめ】インフラエンジニアとは?仕事内容・スキル・資格・年収・将来性

よくある質問(FAQ)

ここではインフラエンジニアの資格について、よくある質問をまとめました。

Q1:文系・完全未経験でも資格は取れますか?

A:十分可能です。

インフラ資格は「仕組みや手順の理解」が中心で、高度な数学など理系知識は不要です。まずはCCNAかLinuCレベル1のどちらか1つに集中しましょう。

→関連記事:未経験からインフラエンジニアになるには?勉強・資格・転職ロードマップ

Q2:一番簡単な資格はどれですか?

A:難易度だけならLinux Essentials、次点でCCSTです。

ただし転職を目指すなら、評価されやすいCCNAかLinuCレベル1を選ぶ方が近道です。

→関連記事:Linux Essentialsとは?難易度・合格率・受験料まで徹底解説

Q3:働きながら合格まで何ヶ月かかりますか?

A:目安は約3ヶ月です。

平日1時間+週末学習で150〜250時間確保できれば、LinuCやCCNAの合格ラインに届きます。

Q4:資格なしでも転職できますか?

A:可能ですが、選べる環境は限られます。

設計・構築に早く進みたいなら、最低1つは取得しておく方が有利です。

Q5:AWSとLinuC/LPICはどちらを優先すべき?

A:基本は「LinuC(LPIC)→AWS」の順です。

Linuxの基礎理解がある方が、クラウド実務で伸びやすくなります。

また、資格に限らない具体的な勉強の進め方まで知りたい方は、以下の記事で詳しく解説しています。

→関連記事:インフラエンジニアの勉強方法と順番|未経験からの独学ロードマップ

まとめ|資格はキャリア戦略の「起点」

インフラエンジニアにとって、資格はゴールではありません。しかし、理想のキャリアへ進むための最も再現性の高い「起点」になるのは確かです。

■この記事のポイントまとめ:

・未経験・若手は「CCNA」または「LinuC」から

・3年目までに「AWS SAA」や「CCNP」で上流へ

・資格は「環境」と「掛け合わせ」で活かすことが重要

まずは自分の現状を整理し、次に取るべき資格を明確にしていきましょう。

次のステップを選ぶ

あなたの目的に合わせて、次の一歩を選んでみてください。

① 具体的な勉強順・学習手順を知りたい

→関連記事:【完全版】未経験インフラエンジニアの資格ロードマップ

② 年収を上げる具体的な戦略を知りたい

→関連記事:インフラエンジニアの年収相場と上げ方|工程別・年代別に1000万円を狙う戦略

③ 自分の市場価値を知りたい・相談したい

→無料キャリア相談は、以下からお申込みください

資格の選び方やキャリア戦略で迷っている方へ

「自分に本当に必要な資格は?」、「今の環境で伸びるべき?」など、 現状に合わせた具体的なアドバイスを行っています。

無料キャリア相談はこちら →※在職中・未経験の方もオンラインで相談可能です。